Gabriel tiene 11 años y estudia 5to grado. Suele caminar desde San Agustín, donde vive, hasta la avenida Victoria, en Caracas, para procurarse algo de comida. La periodista Carmen Victoria Inojosa se ha encontrado con él en las cercanías de su edificio. Lo ha observado, ha conversado con él y escribió esta historia, que es la del nuevo niño de la calle en Venezuela.

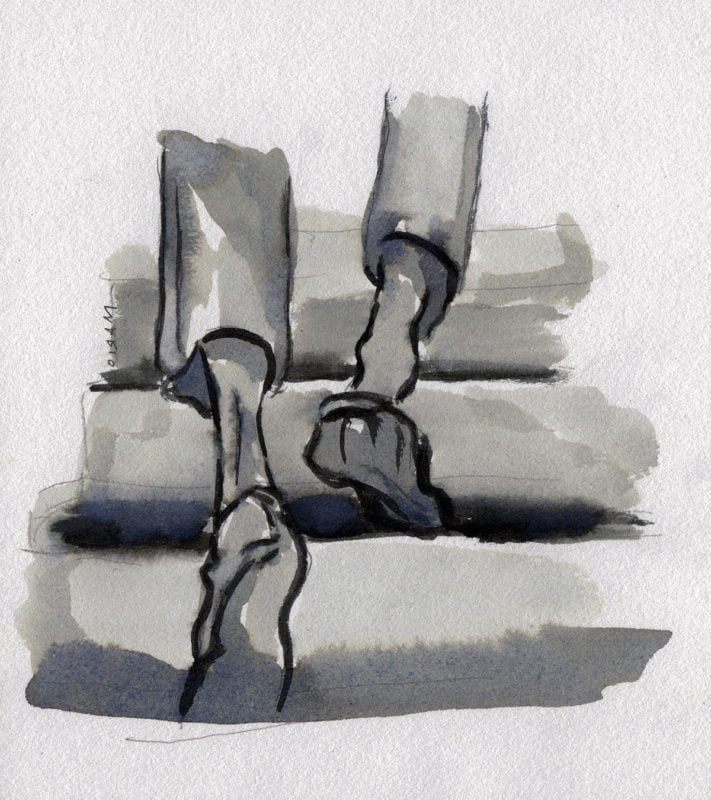

Ilustraciones: Mario D. Giménez

Ilustraciones: Mario D. Giménez

Sus mejillas son pequeñas y delgadas, pero en ellas cabe la suciedad de toda la avenida Victoria. Desde hace varios días lo estoy viendo en los alrededores del edificio donde vivo. En ese andar por la zona, calle arriba, calle abajo, se detiene en cada esquina para hurgar y oler lo que otros han desechado. En lugar de sentarse a comer en la mesa, extiende sus piernas en la acera. En medio de ellas, pone una bolsa negra que lo sobrepasa, y se dispone a revisarla concienzudamente.

Sin éxito se levanta y continúa su camino.

Hoy salió de su casa, en San Agustín, e hizo un recorrido de casi 2 kilómetros, en la búsqueda de lo que parece más fácil encontrar en la calle que en su despensa. “A veces” es la expresión que utiliza para referirse a la frecuencia con que come y qué come.

Ahora está sentando en la esquina de un restaurante de comida árabe, atento a lo que podría estar próximo a caer en el pote de basura. Cada tanto, sin levantarse, se va deslizando sobre el murito, y sus ágiles dedos se van acercando al cesto. Detrás de él un hombre mastica apresurado: sin terminar de tragar, toma refresco, se levanta y deja una porción de pan sobre la bandeja que tira.

Gabriel da un giro a su cuerpo. Coloca los pies de puntillas e intenta tomar impulso. De pronto, parte de él ya no se ve. Consigue estirar el brazo para tantear en el fondo del contenedor. En segundos atrapa algo y los pies vuelven a incorporarse al suelo.

Tiene 11 años. No habla de comiquitas, tampoco de la escuela, aunque me ha dicho que estudia quinto grado. Arruga la nariz y aprieta los labios cuando escucha esa palabra.

—Estoy atrasado en la lectura y mi maestra dice que no hago las tareas. A mí me gusta es la computadora. También quisiera una moto, pero están caras. ¡Ay, eso es lo más grande del mundo! Creo que no la podré tener. Yo tuve una bicicleta y un día ya no la vi más. No puedo jugar futbol porque se espichó el balón.

Todo esto lo dijo, con sus pausas, antes de meter la mitad de su cuerpo dentro de la basura.

De su mamá, comenta:

—Es así como tú, jovencita. Tiene el cabello y las orejas como yo. Bonitas, ¿verdad?

Y sonríe. Cuenta que su mamá trabaja limpiando en un edificio y que sale todos los días a las 5:00 de la mañana y regresa a las 7:00 de la noche.

—Siempre me dice que me porte bien antes de irse. Claro que sabe que vengo para acá cuando no voy a la escuela, por eso repite que me porte bien.

—¿Y tú qué le dices?

—Que me traiga algo.

“Hugo Chávez se prohíbe a sí mismo que hayan niños de la calle en Venezuela (…) Seré el culpable si hay niños abandonados”. Yo tenía 5 años de edad cuando el fallecido mandatario dijo esa frase, el 6 de diciembre de 1998. Fue el día en que Chávez llegó a la presidencia de Venezuela y dijo, entre otras cosas, que la infancia sería un asunto importante para él. Esas palabras debieron ser esperanzadoras para los cerca de 8.000 niños que deambulaban por la ciudad.

Para entonces estos sufrían de violencia intrafamiliar, explotación infantil o estaban desprendidos de su núcleo familiar. Este no parece ser el caso de Gabriel, porque él asegura que regresa todos los días a las 5:00 de la tarde a su casa.

—Como de la basura porque no hay comida. Hoy no tenía desayuno, por eso no fui a la escuela. A veces mi mamá me deja el almuerzo. Pero prefiero venirme para acá, así lo dejo para la noche y quedo más lleno —dice mientras se encorva de hombros, como en un gesto de complicidad.

Gabriel, su hermano mayor y otro más pequeño, suelen comer arroz.

Gabriel, su hermano mayor y otro más pequeño, suelen comer arroz.

—Mi mamá prepara la mitad de la olla para que rinda. Yo me lo como con salsa de tomate.

Cuando Chávez “cumplió con su promesa” yo ya tenía 15 años de edad. Salió en cadena nacional, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, diciendo: “No hay niños de la calle”. Hizo énfasis en el “no”’.

Pero en ese tiempo, a los niños de 1997, los llamados huelepega, les siguieron los adolescentes que se incorporaron a bandas delictivas, entre 2007 y 2016. Y luego vinieron los de hoy, los que recorren la ruta de la mendicidad y atraviesan la ciudad en busca de alimentos.

—Si la comida que sacan en el restaurante no está buena, me voy sin comer. Algunas bolsas tienen como agua y entonces todo se moja. Y huele mal. Otros niños también vienen, son como de mi tamaño. Jugamos en la tarde mientras sacan las bolsas.

Su mirada no deja de apuntar hacia el cesto de la basura.

—Yo me porto bien, solo juego. Hay otros que sí les quitan las cosas a las personas. No, no, no. Eso no me gusta. Cuando las personas me dan cosas, las comparto y todo. A mí nunca me ha gustado ser egoísta. Tampoco si veo a otro niño con algo, yo lo voy a querer. Porque eso es envidia.

Con 11 años, camina buscando la supervivencia, aunque a esa edad se tenga más vida que derrotas. Pero Gabriel suele ser derrotado en reiteradas ocasiones por la realidad. En cambio, en el videojuego que le gusta (Grand Theft Auto: San Andreas) no le gana nadie. Eso me ha dicho.

Sus manos dieron con un trozo de shawarma. No debe saber mal. Aún está suave y apenas tiene algunos restos de otras sobras. Lo sopla para retirarlas y con los dedos barre las migajas que no salieron. Le da una última mirada por ambos lados antes de convencerse de llevarlo a la boca. Le pasa la mano completa y concluye en un mordisco que termina chorreando de salsa sus labios. Se limpia con el mismo pan.

Al terminar de comer levanta su mirada y ahora sí mira hacia el frente, como lo haría su mamá después de rezar en las noches. Ya me dijo que lo está enseñando a orar y que lo llevan a la iglesia los domingos.

Al terminar de comer levanta su mirada y ahora sí mira hacia el frente, como lo haría su mamá después de rezar en las noches. Ya me dijo que lo está enseñando a orar y que lo llevan a la iglesia los domingos.

—Le pido a Dios que nos ayude. No quiero ir más a la calle. Solo quiero estar con mi mamá. Los otros niños dicen que en las casas hogares les dan comida, pero yo no quiero ir para allá.

En Venezuela, la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes vela para que a ellos no les sean vulnerados sus derechos básicos, como la alimentación. También está la misión Niños y Niñas del Barrio. Pero cuando aparece un caso y los consejeros de protección intentan hacer el enlace, no obtienen respuesta.

Gabriel reside en el municipio Libertador. Cuando visité el Consejo de Protección de esa zona, me dijeron que en sus recorridos consiguen a niños y niñas deambulando por la ciudad. Una de las consejeras me explicó: “Más que chamos durmiendo o viviendo en la calle, los hemos encontrado pidiendo en los locales comerciales o a las personas, hurgando entre la basura en compañía con adultos. Otras veces solos”.

La consejera se lo atribuye a la pobreza crítica que pueden estar viviendo las familias: “Nosotros tratamos de canalizar la ayuda, ya que si los padres no pueden responsabilizarse, entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad para garantizar los derechos hasta la medida en que pueda hacerlo”.

Los psicólogos Mikhael Iglesias y Antonio Martins entrevistaron a 312 adolescentes de sectores populares de Caracas. En la investigación “Relatos del hambre” encontraron que 84,54% de los jóvenes siente temor de quedarse sin comida en sus casas, mientras que 54,39% ha tenido que comer menos veces en el día porque no hay alimentos suficientes en el hogar.

—Cuando a mi mamá le pagan, ella compra mortadela y comemos con el arroz. No cocina rico, la comida le queda muy salada. Mi plato preferido es la pasta con la caraota y azúcar. Si me lleno las manos, me las lamo. Pero mi mamá siempre hace arroz.

Gabriel se aleja de la basura y se queda sentado otro rato en el muro aledaño. Aunque ya comió un trozo de shawarma, todavía espera que algo más caiga en la bolsa. Esta tarde, cuando llegue a su casa, será una boca menos que alimentar. No se molestará porque su hermanito menor le coma la comida. Tampoco le preguntará a su mamá si le trajo algo. Solo pedirá la bendición y dirá que se portó bien.

Y al día siguiente volverá a la calle, a ver si tiene suerte.

Esta historia fue escrita en el Seminario de Periodismo Narrativo “El pulso y alma de la crónica”, de Cigarrera Bigott, en 2017.

Volver

Volver