Apenas decretaron el confinamiento por la pandemia de covid-19, Adrián Malagón entendió que no tenía más opción que permanecer definitivamente en Santiago de Chile, donde estaba de visita desde el mes anterior y a donde pensaba migrar, pero más adelante. Entonces se percató de algo: ser ciego y migrante era una combinación letal.

Apenas decretaron el confinamiento por la pandemia de covid-19, Adrián Malagón entendió que no tenía más opción que permanecer definitivamente en Santiago de Chile, donde estaba de visita desde el mes anterior y a donde pensaba migrar, pero más adelante. Entonces se percató de algo: ser ciego y migrante era una combinación letal.

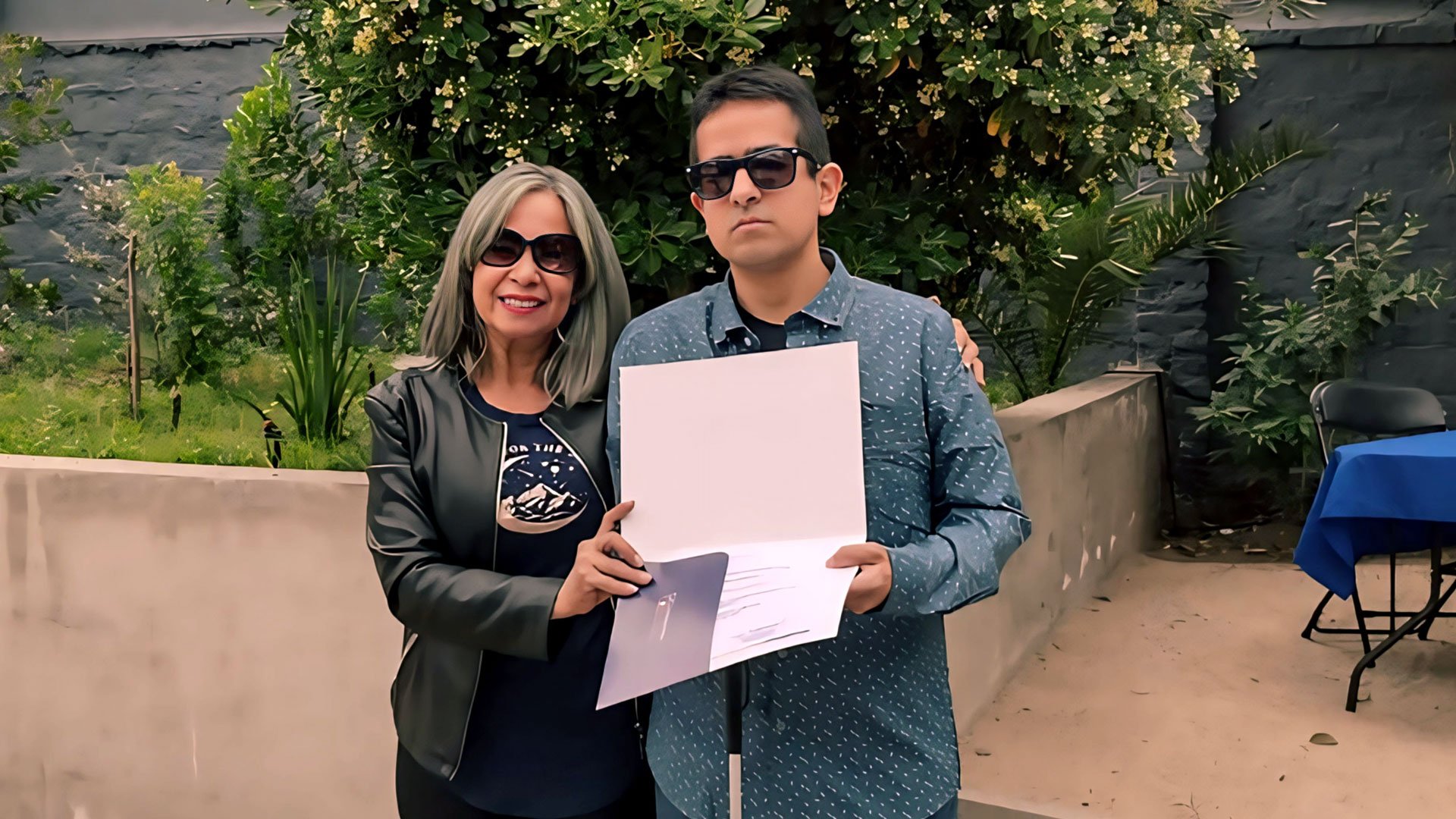

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

Cuando el 5 de febrero de 2020 mi madre y yo nos fuimos a Chile, lo hicimos porque nos acababan de otorgar la “visa democrática”, un requisito que nos permitía a los venezolanos ingresar a ese país de forma legal, y que, para no perder, debíamos cumplir con la condición de usar en los 90 días hábiles siguientes a la expedición del documento. Por eso nos apuramos con el viaje.

Nos ilusionaba pasear en esa ciudad que no conocíamos, pero sobre todo, nos emocionaba compartir con mi hermana y mi cuñado, quienes desde 2017 vivían allí; y con el hijo de ellos, mi sobrino chileno nacido en 2018, a quien no conocía.

La idea era volver el 6 de abril a Venezuela.

Quería regresar porque aún no terminaba mis estudios de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Migraríamos definitivamente a Chile apenas yo me graduara, para lo cual faltaba apenas un semestre.

Pero ocurrió que el mundo cambió de pronto.

Con la pandemia de covid-19, nuestro retorno quedó en el limbo. Las calles de la ciudad estaban desiertas. Las clases, el trabajo, el tránsito aéreo… todo paralizado. Entre los vuelos cancelados estaba el mío. En la aerolínea nos dijeron que el viaje de regreso sería el 29 de abril. Lo cambiaron no sé cuántas veces, hasta que nos dijeron que quedaba pospuesto hasta nuevo aviso.

Entonces, entendí que mi migración se había adelantado.

No volvería a Venezuela a despedirme de mis amigos, a buscar mis cosas, a cerrar la vida que, hasta entonces, había transcurrido en Puerto Ordaz, la ciudad del sur de mi país en la que nací y crecí.

La universidad dispuso que el semestre iniciara de forma online. Así que, estando en Chile, pude continuar con mis estudios. Pero era tan extraño. No estar en las aulas, no compartir con mis compañeros, habitar en un espacio que no era mío… Además, conforme se acercaba el fin de la carrera, día y noche no dejaba de hacerme una pregunta:

¿Ahora qué?

¿Ahora qué?

¿Ahora qué?

Soy ciego, y ser migrante y tener una discapacidad es una combinación letal para buscar empleo. Tenía un certificado de discapacidad que en teoría debía darme ciertas oportunidades, pero en la práctica no era tan así.

Al terminar ese último semestre, sentí la necesidad de trabajar para aportar en la casa. En el encierro, los días pasaban en una rutina frustrante que me agobiaba. Por aquellos días, conocí una plataforma en línea en la cual interactúan ciegos de todo el mundo. Era ahí donde trataba de refugiarme. Escuchaba música, jugaba o simplemente hablaba con los amigos que fui haciendo.

Siempre era lo mismo: levantarme temprano, mirar el correo, revisar vacantes, postularme; luego, entrar a la sala de juegos, oír algún partido de fútbol, alguna serie, recibir llamadas, volver a dormir.

Esa cotidianidad cíclica, y las constantes discusiones familiares que surgieron en casa en medio del confinamiento, me fueron desgastando física y emocionalmente.

El no tener un empleo, el no poder ser productivo y depender de mi familia me comenzó a desesperar.

Sentía que era una carga; un estorbo que solo comía, dormía y pasaba horas en una computadora.

“Yo no te puedo dar trabajo aquí porque aquí no usamos braille, ni tenemos nadie ciego”.

“Yo no tengo problemas con que tú trabajes aquí, es un call center, pero tienes que subir escaleras y no nos hacemos responsables como empresa si te pasa algo”.

Así eran las respuestas que recibía a las decenas de aplicaciones que había mandado para trabajar.

—Si seguimos así, no tiene ningún sentido estar aquí, tendremos que volver a Venezuela —me dijo mamá un día.

Fue cuando comencé a sentir tristeza, rabia, frustración.

Sentía que todos me culpaban. Por ser ciego, por no encontrar trabajo. Y yo, internamente, culpaba a mi familia por haberme traído hasta acá. Pensaba que ellos eran responsables de todo lo que pasaba y de mi suerte. Tuve pensamientos terribles de los cuales solo Dios sabe cuánto me arrepentiría. Toqué fondo. Solo, en silencio, nunca le conté a nadie. No fui a terapia pero sin duda estaba deprimido.

Un día, no sé bien por qué, me levanté pensando que nadie era culpable de mis problemas, y que si yo quería una realidad distinta debía hacer las cosas diferentes en lugar de lamentarme por lo que tenía o por lo que no pudo ser.

A finales de 2020, gracias a Lucía, una amiga venezolana que vivía en Santiago, contacté a la Fundación Luz, porque me contó que allí había un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad: ofrecen capacitaciones en áreas en las que después podría trabajar.

Me postulé para hacer un curso de administración, que comenzaría en marzo de 2021. Era online. Sentía esperanza porque al finalizarlo tendría una práctica laboral, con posibilidades de que me contrataran de forma permanente. Me tocó entender que, aunque me encantaba comunicación social, debía hacerme la idea de ejercer un oficio diferente, como le toca a la mayoría de los migrantes.

Varias personas de mi entorno me cuestionaron: “¿Y tú hasta cuándo estudias?”, “¿para cuándo el trabajo?”, “las cuentas no se pagan solas”.

Pero no dejaba que esos comentarios me derrumbaran.

Haciendo el curso de la Fundación Luz, me sentí más animado. Mis compañeros eran ciegos que, como yo, querían formarse para poder emplearse en puestos de trabajos en los cuales las empresas solían admitir a personas con discapacidad visual. Hice algunos amigos. Uno de ellos tenía una emisora virtual y me invitó a trabajar con él. Aunque no ganaba dinero por ello, fue algo que me ocupaba tiempo y me conducía a hacer algo que amo. De algún modo, podía ejercer mi profesión.

En noviembre, cuando solo me faltaba una materia del curso, lo abandoné por una propuesta laboral que me hicieron: un call center ofrecía una formación en línea de 3 meses, por la cual me iban a pagar 15 mil pesos semanales, y después me darían un puesto en una empresa. La remuneración era más una suerte de beca —al cambio eran apenas unos 15 dólares— pero por la necesidad de dinero acepté.

Sucedió, sin embargo, que lo del trabajo resultó ser falso.

Nunca nos dieron la oportunidad de trabajar. Ni siquiera nos entregaron un certificado de formación. Es como si hubiera perdido todo el tiempo que estuve allí.

En 2022, tras aquella suerte de estafa en la que caí, pude terminar el curso de la Fundación Luz. Y entonces apareció una gran oportunidad: la transnacional Mapfre Seguros tenía un convenio para que quienes tuvieran los mejores promedios hicieran allí sus prácticas.

Yo fui uno de ellos.

Estaba emocionado. Pero cuando la euforia bajó un poco, comencé a preguntarme cómo iba a hacer para llegar a la oficina. Significaba tomar el metro, montarme en un bus, caminar por una ciudad que no conocía.

Durante mi vida en Venezuela, siempre tuve facilidades de traslado. Mi madre me llevaba y me traía a todos lados cuando lo requería. Ahora en Chile, ella tenía una jornada laboral que le impedía apoyarme de ese modo. Pagar un transporte particular era caro y mucho más contratar un taxi.

Gracias a unos amigos, había estado aprendiendo a desplazarme cerca del lugar donde vivía. Pero no era lo mismo salir a comprar pan en la esquina usando el bastón guía y tomando en cuenta puntos de referencia, que recorrer largas distancias y tomar transporte para llegar a una oficina a tiempo… En una ciudad que realmente todavía no conocía.

De nuevo, tuve que pedir consejos a otras personas ciegas. Les preguntaba cómo hacer, cómo resolver ante diversos escenarios. Todos coincidían en algo: debía salir a la calle y enfrentarla de verdad. Memorizar direcciones es algo que solo aprendes saliendo de la puerta de tu casa, yendo más allá de lo que conoces.

El 1ro de julio de 2022, comencé a trabajar.

Al principio, conseguí quien me acompañara ida y vuelta.

Pero tres días después, me tocó regresar a casa solo.

Debía guiarme por el instinto y por mi memoria. Creía haberme grabado la ruta en la mente, pero estaba nervioso. Nunca había hecho el recorrido sin la compañía de alguien. Ese día, unos compañeros de la oficina me dejaron en una estación del metro, y de allí en adelante debía resolver como pudiera.

Estaba a unos 40 minutos de mi casa.

En ese instante, se me pasó por la mente todo lo que había vivido hasta ese momento.

“Este es un punto de no retorno”, me dije.

“Este es un punto de no retorno”, me repetí mil veces mientras andaba por esas calles.

Hasta que, al cruzar la puerta del edificio, sentí que había llegado al paraíso.

“¡Yo sí puedo! ¡Pude hacerlo!”, me dije.

Muchas veces me repitieron que una vez comenzara a trabajar, mi mentalidad cambiaría. Desde ese día, comencé a ver la vida de un modo distinto. Salí de la burbuja, conocí el mundo, con sus pros, sus contras, con sus sabores y sus sinsabores.

Comencé a tener vida social. Salía con amigos a conversar, a tomar algo. Aprendí a administrar mi tiempo y mi dinero. Sentí que era adulto, que tenía y podía asumir responsabilidades. Me sentí tan independiente que hasta hice mi primer viaje solo. Fui a Chépica, en el sur de Chile, a tres horas de distancia de Santiago, a ver a Maira. Era una chica muy linda a la que conocí en la plataforma virtual de juegos. Ahí nos hicimos amigos. Poco a poco la relación avanzó hasta que nos convertimos en novios.

¡Por fin la conocí!

En la práctica profesional en Mapfre obtuve excelentes resultados. Y el 30 de diciembre, un día antes de que terminara el convenio de la empresa con la Fundación Luz, me informaron que habían decidido ofrecerme un contrato fijo.

Al firmarlo, me sentí como Lionel Messi, quien ese mismo mes había ganado la Copa del Mundo en Qatar. Creo que experimenté la misma sensación al obtener un puesto por el que llevaba trabajando tanto tiempo.

Hoy mi vida es diferente. Cada día que despierto tiene un sentido. Claro que tengo mucha nostalgia por mi tierra, por mi familia, por tantos amigos que quedaron atrás. Todo eso de lo que no me despedí cuando salí de mi casa pensando que volvería pronto. Pero sé que regresaré, algún día, a recorrer las calles y playas de Venezuela como siempre quise hacerlo. Retornaré siendo otro.

Volver

Volver