Este relato tiene dos protagonistas: dos chicas que no se conocen, nunca han jugado juntas, pero practican el mismo deporte y comparten el mismo anhelo de clasificar con Venezuela a un mundial absoluto. Con ellas, celebramos nuestras primeras 800 historias.

Este relato tiene dos protagonistas: dos chicas que no se conocen, nunca han jugado juntas, pero practican el mismo deporte y comparten el mismo anhelo de clasificar con Venezuela a un mundial absoluto. Con ellas, celebramos nuestras primeras 800 historias.

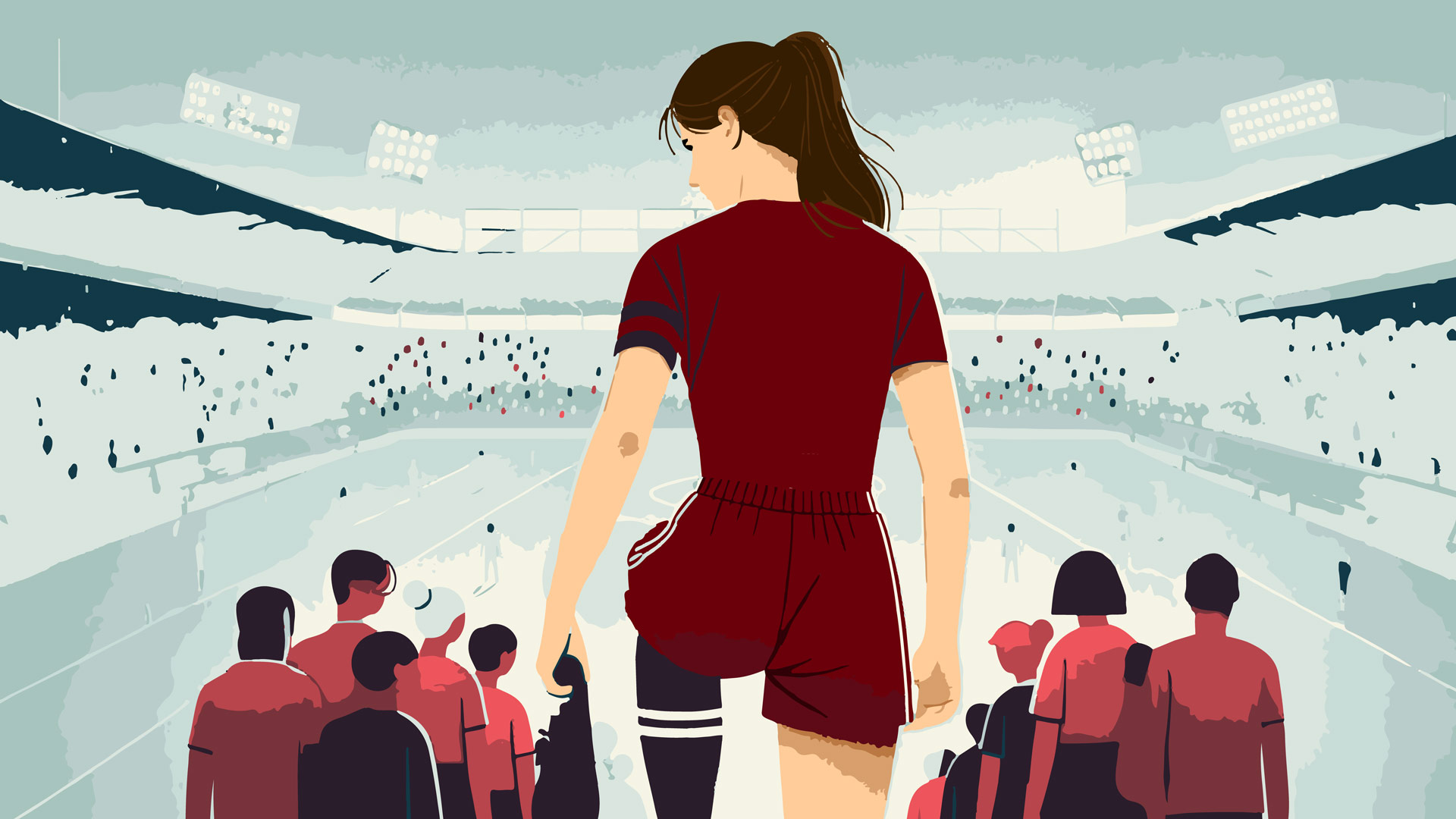

ILUSTRACIONES: SILVANA OLLARVES

ILUSTRACIONES: SILVANA OLLARVES

Me aburre hablar con gente en la calle. Pero ellos eran vecinos que me conocían desde niño, la fila para pagar estaba larga y juzgué de mala educación ponerme a leer mientras seguían pontificando sobre cosas que tienen que ver: la Vinotinto y la reconstrucción del país.

—Aquí no hace falta quien no sea venezolano de pura cepa y no esté incondicionalmente. Fíjate en el fútbol, solo quien se ha jodido bastante puede sentir esos colores —dijo uno.

—¿Quién va a querer estar en este país pudiendo jugar en otro lado? Amorebieta, los Feltscher, el propio Jeffren… ellos jugaron con la Vinotinto porque las otras selecciones no les pararon. Yo mismo quisiera ser sueco —insistió el otro.

Ambos me miraron. Suspiré. Calculé el tiempo que nos quedaba en la fila, y dije:

—Les voy a contar una… no, dos historias.

Hilary Vergara tenía 15 años y estaba asustada: a sus papás les daba flojera viajar desde Lara a Caracas a sacarle el pasaporte. Era 2014. Al fin la Vinotinto sub 17 la estaba convocando a un torneo internacional: las Olimpiadas Juveniles de Nakín, en China. Aunque la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) le ofrecía facilidades, debía trasladarse hasta la capital, con sus representantes, para sacarse el documento de identidad.

Hilary, nacida en 1999, vivía en La Sábila, Barquisimeto, con su mamá, su padrastro y sus seis hermanos. El hobby de su padrastro eran las caimaneras de fútbol. Eso la motivó a empezar a jugar en la escuelita del barrio. A los 12 años, se cambió al Colegio Máximo Viloria, que tenía un equipo femenino libre en el que competía con puras mujeres. Le quedaba a hora y media de su casa. El pasaje para ir a los entrenamientos lo ganaba los jueves, vendiendo hortalizas desde las 5:00 de la mañana. Las dos cosas las hacía desde sus 6 años: trabajar y jugar al fútbol. A veces, también pintaba casas y cortaba monte.

A su familia no le gustaba que estuviera pateando balones.

—Eso es de hombres o de mujeres que son de otro mundo —decían.

—Ahí lo único que uno hace es gastar dinero —insistían.

Ella los ignoraba y se iba a entrenar.

A los 14, la fichó el Deportivo Lara, y la llamaron a módulos de la selección sub 17. Sin embargo, no fue sino hasta un año después cuando la convocaron para un torneo oficial. Pero sus padres solo ponían trabas para tramitar su pasaporte.

Al final, su mamá aceptó viajar a Caracas con ella. Antes, buscó al papá de Hilary, con quien mantenía un contacto esporádico, para que le firmara una autorización. De esa manera, con pasaporte en mano, Hilary Vergara debutó en China en un partido oficial. Fueron subcampeonas. Al volver a Venezuela, las recibieron decenas de aficionados. El cariño era notable, aunque nada comparado a lo que vendría después.

Sudamericano femenino sub 17, Barquisimeto 2016. Cuando se enteró de que el torneo continental más importante de la categoría se disputaría en su ciudad, Hilary se puso como meta no solo ser convocada, sino convertirse en titular. Y lo logró. La prensa y los comentaristas reseñaban sus actuaciones como defensora (y también sus looks de cabello alborotado y pintado).

El día del último partido, que sería ante Brasil, las jugadoras estaban calentando.

—No las vino a ver nadie —mintió alguien del cuerpo técnico.

Hilary se encogió de hombros:

—No importa. Vamos a darle una alegría al país.

En lo que hizo la fila en el túnel del vestuario, vio por una esquinita que parecía haber muchas personas. Cuando salió al campo, entre fuegos artificiales y papelillos, quedó claro que era un día histórico no solo para ellas, el país y el fútbol menor, sino para el fútbol femenino en general: había más de 45 mil personas en el público. Venezuela ganó, clasificó al Mundial, hubo celebración, hubo fiestón en La Sábila, luego fueron al Mundial, quedaron de cuartas, llegaron a Venezuela como heroínas: eran famosas.

Todo eso ya lo saben.

No es lo que quiero contar.

El punto es que, en paralelo, el entrenador José Catoya le hizo un encargo a Carlos Tato Celis, analista de video de las selecciones juveniles:

—Me hablaron de una jugadora que se llama Bárbara Olivieri, mira este par de videos de YouTube.

La resolución era mala y el escenario amateur: fútbol colegial estadounidense. Allí, había una adolescente más bajita que el resto, driblándose rivales como si fueran conos. Los videos duraban 15 segundos.

—Averigua más de esta chama —le insistió Catoya a Tato.

Más tarde, impresionado por lo que vio, Tato le escribió a la chica por Instagram, por YouTube, por todas las opciones que ofrecía Internet. Trataban de contactarla desde la FVF. Por ningún lado tenían suerte.

—¡Dios mío, ¿cómo hago para saber si es verdad que esta chama tiene familia venezolana?! Y si es verdad, preguntarle si tiene interés de jugar con la selección y si hay forma de acceder a material de ella: videos, fotos —se quejaba Tato en voz alta.

Tras varios meses, al fin dieron con el número del papá.

—Sí, sí —corroboró el señor por teléfono—, su mamá y yo somos venezolanos. Ella nació aquí, pero desde chiquita le hablamos en español y la hemos criado con nuestras costumbres.

Alain y Josette migraron a Estados Unidos en los 90. No sabían hablar inglés y, en búsqueda de un futuro amable, hicieron todo lo que hacen las parejas que construyen una vida en común. El 24 de febrero de 2002, nació en Katy, Texas, su primogénita: Bárbara Klarissa Olivieri.

El mito familiar dice que papá y mamá se hartaron de que anduviera dándole patadas a todo en la casa, así que, cuando tenía 3 años, la llevaron a un parque y le presentaron un balón. Lo suyo era incluso una disposición natural para el deporte: también destacaba en tenis, basquetbol y softbol, por ejemplo.

Los sábados de su infancia se paraba temprano para ir a meter goles; y después de almorzar, se iba al juego de softbol. Siempre acompañada de sus padres, como buena niña clase media del país que inventó el término soccer mom. Así fue desde sus 6 años hasta los 13, cuando decidió enfocarse solo en el fútbol.

—Cónchale, qué bueno —respondió Tato a Alain Olivieri—. ¿Y cuál es el estatus de Bárbara?

—No tiene pasaporte venezolano.

—¿Y tiene cédula venezolana?

—No tiene cédula venezolana.

Año y medio después, lograron que viajara a un módulo de la Vinotinto sub 17 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Margarita. Llegó junto con otra jugadora de ascendencia venezolana que también hacía vida en Estados Unidos.

Tato, José Catoya y el resto del cuerpo técnico sentían la presión por parte de directivos de la FVF. Nunca ninguna categoría juvenil femenina había convocado a módulos a futbolistas que vivieran fuera del país. Menos aún a futbolistas que vivieran en Estados Unidos y a quienes habría que hacerles engorrosos y caros trámites para sacarles la nacionalidad local.

Bárbara ni siquiera hablaba español con total soltura. Y ahora estaba rodeada de chicas de todas partes del país, provenientes de diferentes estratos, con acentos y jergas distintos.

Era su primera vez en Venezuela. Veía todo con curiosidad, como al fin poniéndole imágenes a las canciones de Guaco que oía su papá en Texas. Cuando tocó el balón, José Catoya y Tato intercambiaron miradas: la muchacha tenía calidad técnica. A los cinco minutos del primer partido amistoso, contra un equipo masculino sub 20, marcó un gol.

Tato y el resto del cuerpo técnico suspiraron de alivio. Y, como nada sube más rápido que la confianza de un venezolano, alguien dijo:

—Esta jugadora nos va a llevar al Mundial.

La otra chica que había venido junto con ella no los convenció, así que decidieron que solo continuarían adelante con Bárbara, quien, además, se hizo amiga de sus compañeras. Las otras la llamaban “la Gringa”, y ella era pura risa.

Después del Mundial sub 17 de 2016, la vida de Hilary cambió. El Estado le dio una casa y un apartamento fuera del barrio, en los que decidió que viviera su extensa familia. Aceptó una oferta del Deportivo Cuenca de Ecuador y migró.

Fue una de sus peores experiencias: no le pagaron lo acordado, jugó poco y sintió que la directiva la miraba como a un mosquito. Entonces volvió a Venezuela.

Era 2018. En su ausencia, muchas cosas pasaron. Las selecciones juveniles de Venezuela vivieron un revuelo porque despidieron al técnico que las había dirigido en tres Mundiales sub 17 —quien luego sería encontrado culpable de estupro, acoso y maltrato psicológico— y asumió el cargo José Catoya.

Fue el encargado de dirigir en el Sudamericano sub 20 de 2018, en el que Venezuela presentaba una selección compuesta por la camada de Deyna Castellanos: esa que había ganado dos Sudamericanos sub 17 consecutivos y que dos veces había quedado de cuarta en el Mundial. Pese a la controversia por lo sucedido, muchas de las chicas sentían lealtad por el anterior técnico y consideraban injusto su despido. Por ello, el ambiente era pesado: había una fractura en la que diferentes grupos remaban en distintas direcciones.

El rendimiento deportivo fue bajo, hubo llanto, gritos.

—Tanto esfuerzo para nada, tanto entrenamiento para nada —se quejaba Hilary.

José Catoya se pasó el suiche: en unos meses debía dirigir a la sub 17, la nueva generación de chicas entre las que estaba, por fin, Bárbara Olivieri. La FVF había logrado nacionalizarla y la llamaron al Sudamericano de Argentina.

Hasta entonces, ella había sido convocada a varios campamentos sub 15 de la selección de Estados Unidos. Nunca jugó un partido, eran espacios para entrenar y mostrarse a los seleccionadores. Un paso importante si se quiere, en algún momento, llegar a representar a la selección absoluta, la más poderosa en el universo del fútbol femenino.

De ahí y de un renovado interés de los seleccionadores estadounidenses en ella, que el papá de Bárbara le expresara su preocupación a Tato:

—Dime una cosa, ¿ir al Sudamericano limita sus posibilidades de jugar con Estados Unidos? Es decir, si más adelante la convoca Estados Unidos, ¿podrá ir sin problema?

—Sí —lo atajaba Tato—, la única manera de que pierda su elegibilidad por Estados Unidos es que juegue con la Vinotinto absoluta. Sin embargo, con las categorías sub 17 y sub 20 no hay problema. Ella podrá, si lo desea, cambiar su nacionalidad FIFA más adelante.

—¿Estás 100 por ciento seguro?

—Sí, 100 por ciento seguro.

Alain le dio permiso a Bárbara para viajar.

A los 11 minutos del segundo partido de Venezuela, anotó su primer gol oficial con la Vinotinto. Sus compañeras, sabedoras de sus gustos musicales latinos (reguetón y salsa), pero de su descoordinación rítmica, la instaron a bailar en la celebración.

—No, no —se reía ella. Aunque al final cedió.

A medida que avanzaban en el torneo, su rendimiento iba in crescendo: acabaría siendo una de las más destacadas y la segunda goleadora. Se notaba que se había formado con mejores recursos técnicos y tácticos que el promedio de las jugadoras del subcontinente. Y físicos: ella se sorprendía cómo, pese a ser de las más bajitas, apenas rozaba a una contraria, esta se caía. Choques que en Estados Unidos eran considerados normales, de este lado del mundo se consideraban falta.

—Bárbara —la voz de Tato era empalagosa—, ¿te está gustando la selección?

—Síííí, me está gustando la selección.

—¿Te cae bien el equipo? —Los ojos de Tato se agrandaban.

—Sííííí, me cae bien el equipo.

—¿La estás pasando bien? —Tato contenía la respiración.

—Coye, sí, la estoy pasando bien.

—Bárbara —con su mayor sonrisa Colgate—, ¿te vas a ir a jugar para Estados Unidos? ¿De verdad te vas a ir a jugar para Estados Unidos?

—JAJAJAJAJAJAJA.

El torneo avanzaba y el diálogo se repetía una y otra vez. Así hasta que la Vinotinto superó la fase de grupos y avanzó al cuadrangular final. Entonces, tuvieron dos días libres. La mayoría de las venezolanas venían de entornos de bajos recursos económicos. Muchas aprovechaban los viáticos para darle dinero a su familia, casi todas —al verse con 700 dólares en la mano por primera vez— salían a hacer compras. Bárbara era más parca. No tenía urgencias económicas, todo lo material que necesitaba lo tenía. Se mantuvo esos días paseando. También aprovechó un momento para conversar con Tato sin bromas:

—Voy a jugar con Venezuela.

Llegó el último partido, contra Brasil: necesitaban ganar o empatar. Minuto 10, minuto 31 y minuto 43: 3 goles de Brasil que sellaron su victoria por goleada y dejaron a la Vinotinto de cuarta, fuera del Mundial sub 17 por primera vez en 6 años.

Tato se imaginó que ahora Bárbara se iba a arrepentir. Que lo más probable era que aceptara un eventual llamado de Estados Unidos.

—Bárbara, tú me dijiste que ibas a jugar con Venezuela —la interpeló.

—Sí, yo voy a jugar con Venezuela.

“Dios mío, no le creo mucho, pero okey”, pensaba Tato.

Hilary fue fichada por un equipo de Colombia, con el que le fue bien; luego, en 2019, se mudó a Brasil: allá ha jugado en cuatro clubes y en cada uno ha destacado lo suficiente para que siempre haya uno nuevo que le ofrezca un mejor contrato. El hándicap era que entró al país por tierra, con su pasaporte vencido, por lo que no pudo atender los sucesivos llamados a la Vinotinto absoluta. Sí fue a un módulo que se hizo en Colombia; sin embargo, luego cuando la nueva Dirección Técnica de la selección mayor le escribió para saber si estaba disponible para jugar la Copa América de 2022, Hilary tuvo que decir que aún no había logrado sacar el pasaporte.

Ahora ya lo tiene. Está consolidada y cómoda en Brasil, sigue aportando económicamente a su familia y sueña con debutar con la Vinotinto absoluta.

Bárbara Olivieri —que consiguió una beca universitaria, a diferencia de Hilary que no terminó el bachillerato— aceptó luego del Sudamericano irse de gira con las selecciones juveniles. Y, como la vida suele ser mejor que las películas, se enfrentaron a Estados Unidos en dos partidos amistosos. La fe mueve montañas, pero no mete goles. A Venezuela la humillaron: 4-0 y 7-0. Cuando Bárbara entró a la cancha, parecía que era ella contra el mundo: se vio muy superior a sus compañeras y muy a la altura de sus rivales.

—Esta chama fácilmente pudiera estar del otro lado —murmuró Tato.

No obstante, estaba de este, recibiendo otra derrota con la Vinotinto. Tiempo después, debutó con la selección absoluta: ya es imposible que cambie su nacionalidad FIFA.

—Hace poco —le dije a mis vecinos en la fila del supermercado, cuando ya estábamos por pagar— hablé con Hilary Vergara. ¿Saben qué me dijo?

Me miraron expectantes.

—Si no debuto con la selección adulta de Venezuela, me cambio para la de Brasil, así de fácil.

—¿Ya te ha contactado la de Brasil? —le pregunté.

—No, no: eso digo yo, echando broma. No voy a renunciar nunca a mi país.

—Imagínense —interpelé a mis interlocutores, feliz de al fin estar llegando a la cajera—, dos chamas, que no han jugado nunca juntas, que vienen de realidades bien distintas, y ambas sueñan lo mismo: clasificar con Venezuela por primera vez para un Mundial adulto. Ambas trabajan a su manera por el país.

Volver

Volver

Lizandro Samuel

Lizandro Samuel