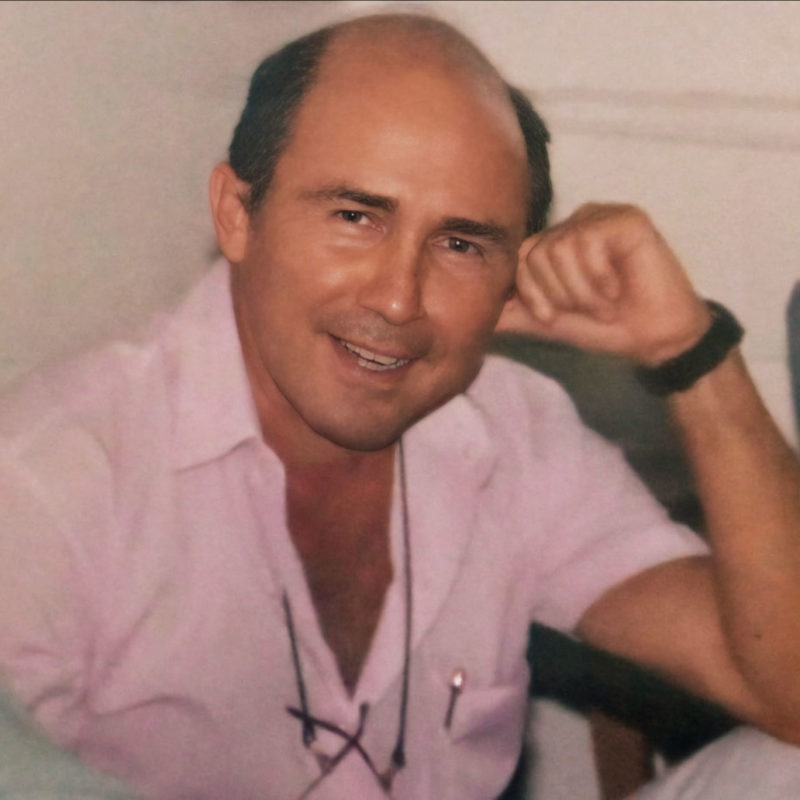

El doctor Gilberto Payares tiene 81 años, 50 de los cuales los ha vivido ejerciendo la docencia y la investigación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Por esas aulas pasó Gabriel Payares, su hijo, para descubrir que su lugar estaba más bien en las letras. Después de encuentros y desencuentros, padre e hijo volvieron a ese lugar tan lleno de recuerdos y tan distinto.

El doctor Gilberto Payares tiene 81 años, 50 de los cuales los ha vivido ejerciendo la docencia y la investigación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Por esas aulas pasó Gabriel Payares, su hijo, para descubrir que su lugar estaba más bien en las letras. Después de encuentros y desencuentros, padre e hijo volvieron a ese lugar tan lleno de recuerdos y tan distinto.

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR

A comienzos de 2023 nos volvimos a ver, luego de siete largos años de ausencia. Lo encontré diminuto, concentrado en sí mismo: el tiempo había mellado sus filos y lo había transformado en un hombre locuaz, memorioso, ávido de contar, de darle voz a un pasado que parecía más remoto que nunca.

Yo también era otro, más sereno, menos resentido, quizá un poco más en paz con mi lugar en el mundo. Es lo bueno de la extranjería, que bien digerida permite atemperar la autoestima, tornarla fría y filosa como han de ser las espadas. No sé si mi padre opine lo mismo. De sus más de seis años en Gran Bretaña conservó un vivo rencor por los ingleses, una rabia que con el tiempo cristalizó en una negativa a salir de su país, por el motivo que fuera. En vez de eso, nos volvimos asiduos visitantes de la isla de Margarita.

Mi padre, Gilberto Payares, nunca fue un hombre comunicativo. Más bien severo, exigente y, sobre todo, inaccesible. En mis memorias de infancia, lo veo en la casa en donde crecí, siempre absorto en limpiezas y reparaciones, en la poda del árbol de mango o la captura de alguna rata o rabipelado que anidaba en el patio. Las interrupciones no eran bienvenidas, como tampoco lo eran cuando se dormía, vencido, frente al televisor. Ni cuando se encerraba en su estudio, un recinto repleto de libros de bioquímica, atlas de zoología, carruseles con diapositivas para sus clases (y también con fotos de nuestras vacaciones en Oricao, en playa Colorada, en Chichiriviche) e insectos en frascos de formol, cuyos cuerpos se disolvían con el pasar de los años, como relojes de arena que poco a poco enturbiaban el frasco.

No creo que hubiera otro sitio en la casa donde mi padre estuviera más a gusto; ni por el que yo sintiera más curiosidad. Allí estaban sus mudas de serpiente, sus pocas fotos de cuando estuvo en la aviación y las postales que aún le llegaban de sus antiguos compañeros de posgrado. Y también estaban las primeras obras de literatura que me animé a revisar.

Durante la semana, mi padre se encontraba casi siempre en el Instituto de Biología Experimental. Emplazado en lo alto de Colinas de Bello Monte, se trata de una antigua propiedad de Marcos Pérez Jiménez, reconvertida en centro de investigaciones científicas de la Universidad Central de Venezuela. Allí tenía su oficina, repleta de fotos de desconocidos, retratos suyos en Inglaterra, huellas de que en algún momento mi padre había sido alguien distinto a quien yo conocía.

Al lado quedaba el laboratorio a su cargo y el bioterio anexo en donde tenían los animales experimentales: ratones, hámsteres, rabipelados y caracoles, reservorios de enfermedades de nombres exóticos, pero de raigambre criolla: leishmaniasis, esquistosomiasis, tripanosomiasis.

En esas instalaciones fue en donde emprendimos mi tesis de bachillerato, que involucraba ratones y veneno de cascabel, todo ideado por él para enseñarme el método científico. Y aunque esa sola aspiración ameritó el sacrificio de una docena de ratones, mi verdadero descubrimiento, que no figuró en la monografía que presenté, fue que la comprensión científica del mundo era el pilar de la existencia de mi padre. A su modo de ver, los seres humanos somos ante todo animales y nada escapa del rigor de esa mirada escéptica y materialista. Ni los asuntos del espíritu ni los del mundo interior, esos que mi padre era muy poco dado a recorrer.

Su relación con la biología se remonta a sus 20 años, cuando en 1963 ingresó como estudiante a la Facultad de Ciencias de la UCV, luego de un paso fallido por la Escuela de Aviación Militar, que le valdría entre sus allegados el apodo de El Pilo. Buena parte de su carrera la hizo en el horario nocturno, pues trabajaba de día en los laboratorios de la cátedra de farmacología de la Escuela de Medicina José María Vargas, en San José, donde vivió el terremoto de Caracas de 1967.

Un año después, trabajó también en los de quimioterapia antiparasitaria del Instituto de Zoología Tropical. Conoció de cerca la Renovación Académica Universitaria y la insurrección armada, así como la “Operación Canguro”, con que el gobierno de Rafael Caldera intervino la universidad, y fue en 1971 cuando se pudo graduar, en un acto discreto fuera del campus universitario, sin toga y sin birrete.

Pasados dos años, concursó para el cargo de profesor instructor y debutó en el oficio al que dedicó los siguientes 50 años de vida. En 1978 ascendió al próximo escalafón universitario y al año siguiente emprendió sus estudios de maestría en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, en Inglaterra, y un año después los de su PhD en Londres. Estando allí mi madre se le sumó y estando juntos vivieron la Guerra de Malvinas en el vientre mismo de la bestia.

A finales de 1982 me tuvieron, no sin penurias, y a mis 3 años de edad regresamos a Caracas: dos doctores en parasitología y un niño que aún no hablaba español.

Con lo ahorrado en Gran Bretaña compraron la casa en que me crié, a unas pocas cuadras del Ávila, donde crecí y viví hasta casi terminar la adolescencia. Estando allí aprendí el español y, a pesar de los intentos de mi padre, cambié una lengua materna por otra. Empecé a hacerme el tonto cuando mi padre intentaba sostener una conversación en inglés o en todo caso a responderle en español. Con el tiempo, él fue dejando de insistir y acabó también perdiendo el manejo regular del idioma. Así fue como ignoramos la oportunidad de tener un lenguaje propio.

Uno que nos sirviera de puente hacia la confianza.

Los años pasaron y, llegado el momento, se hizo obvio que yo también estudiaría en la Facultad de Ciencias de la UCV. No solo porque mis padres lo habían hecho varias décadas antes, sino porque mi infancia había transcurrido entre sus jardines y pasillos, donde la vida parecía inabarcable y sincera, tomada por una cálida tristeza, una nostalgia que aún me acompaña y que solamente escribiendo he podido llegar a entender. Cada quien tiene su método científico.

Lo cierto es que con 16 años cumplidos, presenté la prueba de ingreso y obtuve, feliz, mi puesto en la carrera equivocada.

Quiero creer que mi padre se habrá sentido orgulloso. Durante años había insistido en la importancia de aprender matemáticas, de formarse en el razonamiento lógico, duro, verificable. Y allí estaba yo, dándole la razón, entrando por mi cuenta a la Escuela de Computación.

Sin embargo, mis años en la UCV coincidieron con nuestra época de mayor lejanía: algo paradójico, pues podíamos tropezarnos en la Facultad en cualquier momento. Fue una etapa difícil: me había teñido el pelo de amarillo, estaba prendado de un juego de cartas coleccionables y me había enamorado por primera vez. Tenía mil preguntas que nadie contestaba. Y aunque resentí su ausencia durante el año que estuvimos casi sin hablar, luego de que su matrimonio con mi madre se derrumbó, es probable que, al mismo tiempo, la propiciara.

El punto álgido en nuestro distanciamiento fue cuando, tras un estrepitoso fracaso, renuncié a las ciencias y decidí buscar mi lugar en Letras. Asomándose en mi vida como el cometa Halley en su órbita, mi padre sentenció que no importaba a qué carrera me dedicara, pues yo no quería estudiar y eso sencillamente no tenía remedio. Hoy comprendo lo que intentó decir con aquella advertencia. Pero fue mucho tiempo el que me tomó perdonarle lo que Kafka, en su célebre carta, le reprocha a la vez a su padre: “una aplastante y, por así decirlo, primigenia sinceridad”.

Los siguientes años los viví en su contra, empeñado en demostrarle que no tenía razón. Es probable, además, que la rabia me empujara hacia la escritura. Durante años, escribí con el único propósito de alcanzarlo, de que no tuviera otra alternativa que escucharme. Fue así como, a los 24 años, publiqué mi primer libro: catártico, de taller, repleto de metáforas hirientes.

Puede que mi entrada a la adultez permitiera entre nosotros una relación más franca, más horizontal, o que mi debut como escritor lo convenciera de que yo sabía más o menos lo que hacía. Del modo que sea, el tiempo nos fue curando al uno del otro, y un día comenzamos a frecuentarnos, en su casa en Parque Central, cuando regresaba de sus viajes a España. Me recibía con vino, queso y salchichón ibérico, una espléndida manera de darme la bienvenida a su mundo.

A partir de entonces, viejas puertas comenzaron a destrabarse y pude empezar a conocerlo: su infancia de privaciones, su padre que no lo fue, que no quiso o no supo serlo, su furiosa culpa de clase y su convicción de que la vida perdura únicamente en los genes, en la inabarcable experiencia de la especie.

Poco tiempo después, me marché a Buenos Aires y estuvimos casi una década sin vernos. A pesar de los 7 mil kilómetros de separación, es la época en que lo he sentido más junto a mí. Incluso cuando el país inició su declive brutal, o cuando la pandemia nos arrebató a uno de mis hermanos, o sea, cuando la vida se empeñó en demostrar lo lejos que yo me encontraba.

En 2023, regresé por un mes a una Venezuela distinta. Y pude volver con mi padre a sus lugares de siempre: a su casa en Parque Central, donde del queso y el vino quedaba solo ese recuerdo; a las playas de La Guaira, pobre reemplazo de las de Margarita; y las faldas del Ávila, que visité a su lado en las mañanas de algunos domingos de infancia.

Todo igual, todo diferente.

También visitamos la Facultad de Ciencias de la UCV. La excusa fue ir a una feria de la Escuela de Biología, organizada para atraer nuevos estudiantes. Con animales disecados, videos de cocodrilos llaneros y otras atracciones científicas, buscaban sembrar en los niños de primaria y bachillerato la pasión por el saber, la confianza en el estudio, la convicción de permanecer.

Bastaba con asomarse a los pasillos de la Facultad para constatar el enemigo que enfrentaban: aquellos espacios otrora colmados de gente, de una juventud bulliciosa y esperanzada a la que alguna vez pertenecí, lucían ahora desiertos, silenciosos, como si hubiese sido anunciado un toque de queda. Lejos quedaban los tiempos de las masivas pruebas de ingreso, de las listas del CNU y de la llamada “población flotante” que aguardaba algún cupo disponible. De los casi 80 estudiantes que mi padre solía tener en biología animal, ahora debía conformarse con 10 o 12. Otros cursos se habían suspendido, a la espera de estudiantes o, peor aún, de profesores. La estampida se hacía sentir.

La universidad agonizaba.

En medio de aquel panorama decadente, mi padre me quiso enseñar la resistencia. De pie en un rincón de la feria, frente a una modesta concurrencia, rememoró su ingreso como docente a la Facultad y los viajes que hacían los nuevos profesores en busca de cangrejos en las costas de oriente, o de caracoles en los llanos, muestras vivas que destinar a las prácticas, a la enseñanza, al futuro. Contó anécdotas, hizo chistes, insistió en la importancia del compromiso, de la labor silenciosa y constante, de mantener encendida la llama a pesar de la tormenta.

Sus colegas sabían que predica con el ejemplo: no solo sigue activo tras 50 años continuos de docencia, sino que preserva recursos biológicos clave para la enseñanza y la investigación: el único cultivo de planarias del país, que provee material a sus cursos y a otras instituciones, y el último reservorio de Schistosoma mansoni, cuyos huevos se utilizan para el diagnóstico de la bilharziasis. Él mismo, a sus 81 años, es el último testigo de una generación convencida de que el futuro vale la pena.

Un par de semanas después, regresé a Buenos Aires, con el temor de que esa fuera la última vez en que nos viéramos. Poco después le otorgaron, junto a otros docentes de prestigio, un botón de reconocimiento, y pude seguir por streaming la transmisión. Entonces se me ocurrió que mi padre, fiel como ha sido siempre y por encima de todo a la UCV, tendrá algún día el destino de los capitanes de los barcos. Y en un futuro, cuando al fin rescatemos los fragmentos de nuestro propio naufragio, la llama seguirá encendida gracias a él y a quienes apuestan, como él, por las generaciones futuras. Entonces arderán también la palabra y la memoria, asuntos en los que aspiro poder ir haciendo mi parte.

Volver

Volver

Gabriel Payares

Gabriel Payares