Juana Boada parece una más de las tantas abuelas que habitan Casanay, un pueblo en el noreste del estado Sucre, a 100 kilómetros de Cumaná. Pero detrás de su sonrisa amable, se esconden varios duelos que no han derribado su entereza. A sus 69 años, ha visto morir a cuatro de sus siete hijos. El último de ellos en 2015, y ni siquiera pudo despedirse de él.

Fotografías: Reinaldo Cardoza

Fotografías: Reinaldo Cardoza

Quien no conozca a Juana Boada, jamás podrá imaginar que ha vivido una historia de dolor desgarradora. Tampoco, que su figura de típica abuela tierna y dulce oculta una fortaleza que ni siquiera ella misma ha llegado a comprender.

Juana saca de una cómoda y de un escaparate, ambos de madera, la ropa limpia que arregla encima de la cama y luego en un bolso de viaje. El cuarto es pequeño —de unos tres por cuatro metros—, pero suficiente para ella y sus pertenencias. La disposición de los muebles y el orden de las cosas dan una idea del cuidado que pone en mantener todo en su lugar, y limpio, como en el resto de la casa. Piensa en el viaje, en que mañana parte a Santa Lucía, en el estado Miranda, junto a Beatriz Josefina, su hija mayor de 49 años. Piensa en el diagnóstico de cáncer de seno, en el tamaño y la dureza del tumor, y en que su hija debe comenzar su tratamiento de quimioterapia pronto. Juana viaja para apoyarla en el duro trance que seguramente tendrá que atravesar.

—Eso me tiene la cabeza mala. Y mala porque no puedo dejar de pensar en lo malo, en lo peor.

Juana habla suave, casi sin inflexiones, algo que a veces contrasta con el dinamismo con el que avanza la conversación. Su modo de hablar no se puede considerar típico de alguien de esta zona del país. Su tono de voz va acompasado con el de sus manos pausadas y precisas en el doblar de la tela y acomodar las prendas en el interior del bolso. Y de inmediato se anima a sí misma:

—Beatriz está optimista, de buen humor. Lo ha asumido bastante bien. Así que yo tengo que sacar fuerzas para apoyarla y acompañarla en todo lo que pueda. Hasta a mí misma me da ánimos.

De repente sus ojos enrojecen y se le desdibujan detrás de las lágrimas. Se sienta en la cama, casi vencida. Tiene sobradas razones para temer por su hija, la mayor de las hembras, de las que aún sobreviven. A sus 69 años, Juana ha visto morir a cuatro de sus siete hijos (los gineco-obstetras hablarían de siete gestaciones: seis a término, que nacieron vivos y crecieron, y uno que murió al nacer). La voz quebrada se le ahoga en la garganta. Se quita los lentes y con las manos se seca las lágrimas. El sufrimiento le ha surcado el rostro, pues la suya es una tristeza antigua.

Recuerda con nostalgia los años en que trabajaba como comerciante en Casanay —un pueblo al noreste del estado Sucre, a 100 km de Cumaná, la capital del estado—, en el mismo pueblo en el que ha vivido por muchos años y donde se estableció con su esposo Luis José Moreno, desde que se casaron en 1962, y donde nacieron y crecieron sus seis hijos. Comparten una casa rural de un plan de viviendas del gobierno de Raúl Leoni en el Sector Andrés Eloy Blanco. La casa fue ampliada y remodelada para adaptarse al crecimiento de la familia.

—Yo siempre trabajé, porque quería que mis hijos estudiaran, con el trabajo podía ponerles un cuaderno y un lápiz en las manos; y porque nunca me acostumbré a la idea de estar limpia.

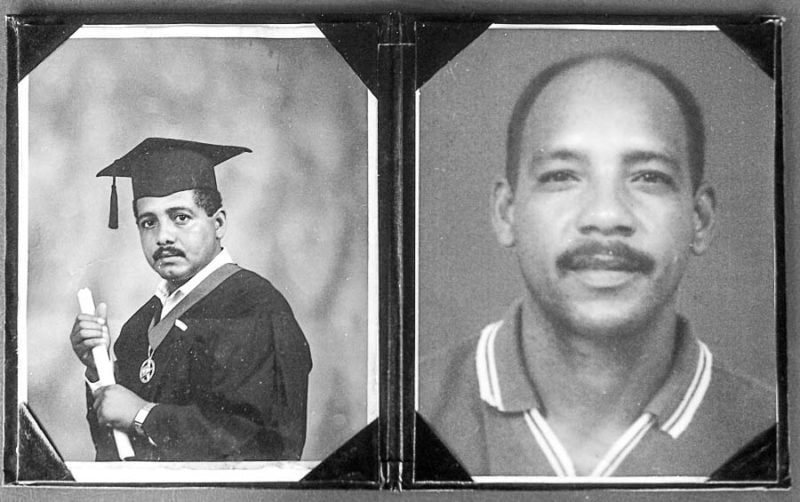

Los esfuerzos de ella y su marido rindieron frutos: de los seis hijos, cuatro llegaron a ser profesionales; y los otros dos aunque no gustaban del estudio, salieron trabajadores como los padres.

Fue comerciante de dulces artesanales y comidas que ella misma hacía y que también sus hijos vendían para ayudar con la economía familiar: jalea de mango, dulce de lechosa, dulce de guayaba, besos de coco, bollos de maíz, cachapas, arepas raspás. La variedad de los dulces y las comidas dependía de las cosechas de la temporada. Y cuando no había ninguna cosecha, eran las rifas y la venta de ropa, sábanas y prendas de oro. También fabricó flores de papel y coronas para los muertos, que distribuía en octubre y noviembre de cada año. El tejido es otra de sus facetas; Juana es una habilidosa tejedora de sandalias, alpargatas, zapatos y chinchorros, aunque solo ha comerciado con el calzado.

Juana recuerda sus correrías por una Casanay de un paisaje más rural, caminando calle arriba y calle abajo, vendiendo los dulces y las comidas, repartiendo la mercancía o cobrando a los deudores. Su vida era un solo trajinar, repartido entre la atención de la casa y de los hijos, la preparación de los dulces y la comida, y la venta por calles y plazas. Casanay es un pueblo de unos 15 mil habitantes. Su cercanía con Cariaco y Carúpano —otras dos importantes localidades de la región— han suavizado su carácter rural. De calles ordenadas y limpias, antiguo asentamiento de haciendas cocoteras, es una de las poblaciones no costeras con mayor atractivo del estado.

—Ya no puedo caminar como antes. Esas dolencias de las rodillas y de la columna no me dejan. Yo sufro de la cervical y tampoco puedo estar tejiendo. Salgo muy poco, a menos que sea para visitar a algún vecino enfermo o a cumplir en un velorio o una misa.

En el fondo, ella sabe que no son solo sus rodillas o la cervical. Su dolor es más fuerte, mucho más profundo, en un lugar que ella misma no puede precisar.

Todo cambió para Juana aquel 26 de marzo de 2003, cuando viajó de regreso desde Caracas hasta Casanay. Le habían avisado que Miguel Rafael —el segundo de sus hijos, de 36 años, dedicado al trabajo de latonería y pintura— estaba delicado y hospitalizado a causa de una repentina hemorragia intestinal. Ella estaba en la capital en una consulta médica, y aprovechando para visitar a Beatriz, la mayor de sus hijas hembras. Al llegar a Casanay se encontró con que su hijo había muerto, y que le ocultaron la noticia hasta el último momento.

Dos días más tarde fue el sepelio.

Después de la tormenta viene la calma, dice el refrán popular. Lo que no dice es que también después de una tormenta puede venir otra aún más fuerte, un diluvio que puede terminar ahogándonos, si es que el anterior no lo logró.

El mismo día del entierro, Luis José —el hijo mayor, de 38 años, contador de profesión— acompañó a la parada de carros en la plaza del pueblo a un primo que había venido a Casanay a cumplir con la familia. Antes de despedirse, Luis José se desplomó en medio de la calle, fulminado por un infarto. Quienes lo levantaron para meterlo en un carro y llevarlo al centro médico más cercano dicen que ya iba sin vida desde que lo recogieron del piso.

Juana sintió que aquel sufrimiento la sobrepasaba, que ella misma no sobreviviría a aquella tragedia. Dios, su Dios, se había ensañado en su contra, asestando no uno, sino dos golpes certeros que la dejaban casi aniquilada.

Ese casi era todo lo que quedaba de sí misma.

—Desde entonces mi vida se transformó en una sola tristeza —dice con la voz hecha un hilito y lagrimeando una vez más—. Ya no fui la misma. No volví a vender mis dulces, y casi no salía de la casa. De solo ver a gente que quería a mis hijos recordaba aquel dolor tan grande.

Quien no conozca la historia de Juana y de sus hijos, de aquellas muertes repentinas y trágicas, no creería que ella es la misma, la que sobrevivió a la fatalidad. Porque de solo verla ir y venir de un lado a otro de la casa, preparando el almuerzo o atendiendo sus plantas del jardín o del patio —plantas medicinales, ornamentales y frutales—, cualquiera la confundiría con una de las tantas abuelas del pueblo; pero en Casanay la conocen a ella, conocen su historia. Es en ese dinamismo, en su trajinar y en su conversación fluida y amena donde muestra su fuerza. En su sonrisa amable, en su voz suave y su humor fresco se puede ver que, a pesar del sufrimiento, pudo levantarse de las ruinas. Aunque ya no venda sus jaleas de mango, sus mermeladas de guayaba, sus besos de coco, el dulce de lechosa, las arepas, bollos y cachapas…

Quien no conozca la historia de Juana y de sus hijos, de aquellas muertes repentinas y trágicas, no creería que ella es la misma, la que sobrevivió a la fatalidad. Porque de solo verla ir y venir de un lado a otro de la casa, preparando el almuerzo o atendiendo sus plantas del jardín o del patio —plantas medicinales, ornamentales y frutales—, cualquiera la confundiría con una de las tantas abuelas del pueblo; pero en Casanay la conocen a ella, conocen su historia. Es en ese dinamismo, en su trajinar y en su conversación fluida y amena donde muestra su fuerza. En su sonrisa amable, en su voz suave y su humor fresco se puede ver que, a pesar del sufrimiento, pudo levantarse de las ruinas. Aunque ya no venda sus jaleas de mango, sus mermeladas de guayaba, sus besos de coco, el dulce de lechosa, las arepas, bollos y cachapas…

Desde 2012, José Agustín —el último de los hijos varones vivos de Juana— comenzó a sentir que la situación en Venezuela era cada vez peor; este ya no era el país en el que había crecido y se estaba convirtiendo en uno muy distinto al que aspiraba para que sus dos hijas crecieran y se desarrollaran como profesionales y, en definitiva, vivieran.

Así que se olvidó de su título de profesor en ciencias sociales del Instituto Pedagógico de Miranda y del otro de magíster en educación ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas, y ese mismo año comenzó a hacer viajes cortos exploratorios a Miami, con estancias de seis meses, el tiempo límite que le permitía su visa de turista. En ese período trabajaba en empleos ocasionales con los que se mantenía y enviaba dinero a la esposa y a las dos niñas en Venezuela para que ellas costeasen sus gastos. Con lo que ahorraba, invertía una parte en comprar ropa y lencería en Colombia, que luego revendía en Venezuela.

Así hizo por dos años. Y no le iba mal.

Pero José Agustín aspiraba la estabilidad y la reunificación de la familia. Pensaba en el futuro, en las oportunidades de estudio para las niñas, en el bienestar económico, también en que tenía que trabajar muy duro para poder llevárselas y mantenerlas en Estado Unidos.

Los planes eran —es fácil decirlo— bastante simples: José Agustín se iría primero, trabajaría unos meses y enviaría los pasajes para su esposa y las dos niñas. Mientras llegaba el día del viaje, el esposo iría preparando las demás condiciones para recibir al resto de la familia: una casa más amplia que alojase a los cuatro, la escuela donde inscribir a las niñas, un trabajo para la esposa…

Todo marchó según lo previsto, y el 25 de mayo de 2014 José Agustín partió con destino hacia Miami. El 1ro de abril de 2015, unos meses más de lo previsto, lo alcanzó el resto de la familia. No resulta difícil imaginar la felicidad de todos por el reencuentro, el abrazo por saberse juntos y porque los planes se cumplían según sus expectativas.

Pero si es posible que después de la tormenta venga otra incluso más fuerte, ha de serlo más aún luego de un período de felicidad o, al menos, de intensa calma. Y el final de ese 2015 también sería de tormentas para Juana y su familia.

José Agustín, quien ese año había cumplido los 38, muere de un infarto fulminante el 4 de diciembre después de tomarse un café con leche y decirle a su esposa que se sentía mal. La mujer va por ayuda, y al volver lo encuentra tendido en el piso.

La noticia destrozó a Juana, sobra decirlo. Esta vez no podría enterrar a su hijo muerto. Las circunstancias de la muerte, el costo de trasladar el cadáver y el retraso en los estudios forenses, hicieron de la cremación la mejor opción.

—Lo más triste no es que no lo haya podido enterrar, sino que no pude despedirme de él cuando se fue, no lo vi la última vez. Digo, antes de su último viaje a Miami —recuerda Juana con una mirada acuosa—. Él siempre decía que pasaría más tarde por la casa a despedirse, pero a veces no lo hacía porque, aunque se mostraba fuerte y voluntarioso, era un llorón como yo. Ese día me dijo que se tomaría unas fotos conmigo, pero cuando llegó a la casa, ya de noche, yo estaba acostada, y él no quiso despertarme. Recordarlo me da rabia, porque ese último viaje fue para mí muy doloroso, no sé si porque de algún modo mi corazón presentía lo que le iba a pasar. Y tan lejos… Después de aquello mis dos nietas y mi nuera decidieron quedarse allá en Miami.

A causa de la grave situación socioeconómica que atraviesa Venezuela, un total de cinco nietos y una hija de Juana han emigrado del país (cuatro a Estados Unidos y dos a Perú); ella espera poder verlos antes de morir; se aferra con fuerzas a esa posibilidad.

Salvo por las fechas y los datos temporales precisos, Juana recuerda todo lo que cuenta con bastante claridad. Las palabras y los personajes acuden a su boca con presteza y fluidez. Justifica su aparente desmemoria por un episodio lejano en el que asegura haber estado completamente loca, después de un mes hospitalizada, en cama, a causa de un ataque de eclampsia, en el que el tercer bebé que esperaba murió –el primero de la lista de cuatro.

—Los médicos me desahuciaron. Ya no contaban conmigo. De eso quedé loca, que no sabía de mí. Después con el tiempo fue que recuperé, poco a poco, la memoria. Y luego de eso me cuesta recordar las fechas, incluso hasta ahora.

¿De dónde saca fuerzas una mujer que ha padecido lo que ella con sus hijos?, ¿cómo logra levantarse de los escombros quien ha sido aniquilado y convertido también en escombros?, ¿cómo apartar el sufrimiento —si es que ello fuese posible— para continuar con la propia vida?

—La vida nunca te prepara para enterrar a tus propios hijos, porque creces con la idea de que son los hijos quienes lo van a sepultar a uno… —Hace una pausa larga en la que mira hacia la pared en donde tiene colgados los retratos de sus muertos—. Yo ni te sabría decir cómo resistí esos golpes tan fuertes, cómo no me dio una vaina y también morí, porque una cosa es que hoy lo cuente y otra haberlo vivido. Uno aprende a vivir con el dolor, a seguir adelante. Tengo que sacar fuerzas de mi dolor, de mi necesidad. Cuando mis hijos murieron me daba fuerzas pensar en mis nietos, le pedía a Dios que me diera fortaleza para seguir viva y poder ayudarlos. El amor que les tengo quizá es lo que me mantiene viva.

Esta historia fue producida dentro del programa La vida de nos Itinerante, que se desarrolla a partir de talleres de narración de historias reales para periodistas, activistas de Derechos Humanos y fotógrafos de 16 estados de Venezuela.

Volver

Volver