El éxodo masivo de venezolanos es un hecho tan inocultable como las causas que lo propician. La siguiente es la historia de un joven merideño que encontró razones adicionales para abandonar su hogar, luego de ser despedido y amenazado con aplicarle la Ley contra el odio, debido a los cáusticos comentarios que, sobre la realidad cotidiana, publicaba en sus redes sociales.

Fotografías: Archivo familiar

Manuel Alejandro cruzó el Puente Internacional Simón Bolívar amparado por la luz del crepúsculo. Si hubiese salido de Venezuela a horas más tempranas de ese miércoles 6 de septiembre de 2017, la última imagen que se hubiese llevado de su país habría sido la de unos hombres ofreciendo la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, el documento exigido por las autoridades colombianas para permitir el ingreso de venezolanos. Del otro lado del puente, habría visto también a un hombre ofreciendo 50.000 pesos colombianos por cabellera, una transacción que ha permitido a muchas mujeres regresar a casa con parte de esos productos tan difíciles de conseguir al norte del río Arauca.

Manuel Alejandro cruzó el Puente Internacional Simón Bolívar amparado por la luz del crepúsculo. Si hubiese salido de Venezuela a horas más tempranas de ese miércoles 6 de septiembre de 2017, la última imagen que se hubiese llevado de su país habría sido la de unos hombres ofreciendo la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, el documento exigido por las autoridades colombianas para permitir el ingreso de venezolanos. Del otro lado del puente, habría visto también a un hombre ofreciendo 50.000 pesos colombianos por cabellera, una transacción que ha permitido a muchas mujeres regresar a casa con parte de esos productos tan difíciles de conseguir al norte del río Arauca.

Lo que Manuel Alejandro sí vio en Cúcuta le trajo recuerdos de un país en el que alguna vez vivió. Diversas marcas de arroz, harina de trigo, pasta, azúcar y leche en los supermercados. Crema dental, jabón y champú. Y en las droguerías, analgésicos, antibióticos, así como los medicamentos para la diabetes y la tensión. Era extraño transitar las calles de esa ciudad allende la frontera, distanciada de Venezuela por escasos kilómetros, pero separada por un abismo.

La sensación de extrañeza se multiplicaba cada vez que Manuel Alejandro recordaba la razón por la que había tenido que salir precipitadamente de Venezuela. A diferencia de otros jóvenes de su generación, él había tenido un trabajo que le permitía cubrir parte de sus necesidades. No había salido de su país huyendo del hambre y la miseria: se había visto obligado a abandonarlo porque le habían advertido que podría terminar en prisión una vez que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara la Ley contra el odio.

Tras graduarse de bachiller, Manuel Alejandro consiguió trabajo como vendedor en una tienda de artículos de montañismo. Así ocupó los meses entre la culminación de la secundaria y el inicio de la universidad. Allí pudo constatar la cantidad de medidas y previsiones que debe tomar cualquier comerciante venezolano para impedir la quiebra de su negocio ante el constante ascenso del dólar en el mercado paralelo y la política irrevocable de aumentos salariales por decreto presidencial. Llegado el momento, presentó la prueba de admisión para ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes y obtuvo su cupo para empezar la carrera en 2015. Sin embargo, las huelgas que año tras año tienen lugar en las universidades autónomas por falta de presupuesto, le hicieron entender que estudiar una carrera universitaria podía tomar entre seis y ocho años, un lapso excesivo en tiempos como los que se viven en Venezuela. Entonces, pasó a formar parte del número aún no cuantificado de jóvenes que ha debido renunciar a un futuro como profesional universitario para contribuir con los gastos de la casa.

Una sex shop, una tienda con atuendos e implementos de fantasías eróticas, fue el siguiente lugar en el que consiguió trabajo como vendedor. Tan inesperados eran los diálogos, las situaciones, la psicología y los gustos de los clientes que sintió el impulso de dar a conocer buena parte de lo que allí veía y dar cuenta de un mundo inédito, inimaginable, entre los miembros de su entorno. Sus ojos y sus oídos se fueron afinando en aras de dar con las palabras que trasmitieran el deslumbramiento que le causaba la existencia de personas que cultivan el sadomasoquismo y la sumisión erótica. Y todo eso lo fue asentando en su muro de Facebook.

Más aumentos salariales por orden presidencial y el dueño de la sex shop se vio en la obligación de prescindir de su único empleado. Los ingresos no daban para tanto. Además, las posibilidades de importar productos del exterior iban menguando.

Decidido a buscar otro trabajo, descubrió que en Mérida, en 2016, solo había un lugar donde se requería de vendedores: el teleférico. Pero para transitar o trabajar en ese sitio hay una norma inscrita en la garita de la entrada de la zona administrativa, a manera de imperativo categórico: no hablar mal de Chávez… Puedes haberte visto obligado a renunciar a un futuro como profesional universitario, puedes estar desempleado, no tener posibilidad de irte de casa de tus padres porque no hay salario que permita pagar el alquiler de una simple habitación, puedes padecer en carne propia el significado de la palabra hambre, pero no debes hacer mención al aleteo de la mariposa que desencadenó la presente catástrofe.

En principio, la orden a seguir sería eximirse de hacer cualquier comentario crítico al régimen estando en el teleférico. Fuera de ese lugar, se recuperaría el derecho a ejercer la libertad de expresión. Como tampoco se trataba de tener que aguantar la respiración durante todo un día, Manuel Alejandro aceptó. Además, la calidad humana de los jefes y de otros jóvenes que trabajaban en el lugar le hizo suponer que la experiencia no iba a ser asfixiante sino enriquecedora.

Jherly y Gerson son una joven pareja de egresados de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de Los Andes que unieron su talento y sus conocimientos para crear una empresa textil cuyo norte es producir modelos únicos de prendas de vestir. La novedad de sus artículos, aunada al hecho de vender su mercancía directamente al cliente en un local pequeño pero muy bien ubicado, les ha brindado la posibilidad de mantener a flote su pequeña empresa. Como Manuel Alejandro resultó puntual, competente y responsable, la relación que se entabló entre ellos resultó grata, cordial, destinada a perdurar.

Manuel Alejandro se dirigía a su trabajo en buseta, pero regresaba a casa a pie. Y era mucho lo que veía en esas 19 cuadras. Con todo, lo que más le impactaba era la enorme diferencia que percibía entre la ciudad que recorría en calidad de peatón y la imagen del país exhibida en las instalaciones del teleférico. Era como salir de una burbuja aséptica para internarse en un pantano social. Sacudido por ese brusco contraste, tras llegar a casa se sentaba frente al computador con el propósito de ofrecer unas líneas que condensaran lo percibido.

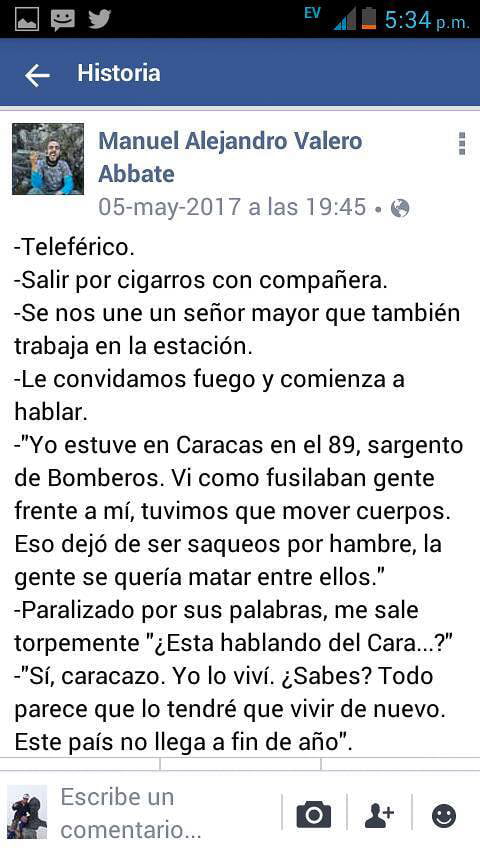

Algunas de esas actualizaciones son como instantáneas verbales. Las oraciones introductorias enfocan el lugar, el momento, los personajes, el contexto que sirve de marco a los hechos. Esa mirada expectante (que empezó a germinar mientras trabajaba en la sex shop) se enlaza a una singular capacidad para registrar diálogos, como puede verse en la actualización del viernes 5 de mayo de 2017, una de las “pruebas” de que sus actualizaciones incitaban al odio y la violencia:

Teleférico.

Salir por cigarrillos con compañera.

Se nos une un señor que también trabaja en la estación.

Le convidamos fuego y comienza a hablar.

“Yo estuve en Caracas, en el 89, sargento de bomberos. Vi cómo fusilaban gente frente a mí. Tuvimos que mover cuerpos. Eso dejó de ser saqueos por hambre, la gente se quería matar entre ellos”.

Paralizado por sus palabras, me sale torpemente: “¿Está hablando del Cara…?”

“Sí, del Caracazo. Yo lo viví. ¿Sabes? Parece que tendré que vivir todo de nuevo. Este país no llega a fin de año”.

La lectura recuerda el estilo logrado por Lucas García en Payback, uno de los libros favoritos de Manuel Alejandro. Poco a poco, a medida que la situación en Venezuela fue empeorando, esa mirada empezó a verse orientada por la actitud anti-sistema de Tyler Durden, el miembro fundador de El club de la pelea; también parece haberse nutrido del humor cáustico que destilan los episodios de la serie animada South Park y del espíritu iconoclasta de agrupaciones como los Sex Pistols o Zombis No. La suma de esos elementos hizo que su muro de Facebook fuera tema de conversación entre sus amigos. Sus instantáneas daban cuenta de las razones por las que el país ha adquirido el estatus de escenario para la indignación y el desencanto de varias generaciones de venezolanos.

Un par de meses antes, el 13 de junio, Manuel Alejandro compartió la actualización de Carlos García, ex alcalde del Municipio Libertador del estado Mérida —actualmente en la clandestinidad—, quien ese día había publicado varias fotos para demostrar que los sujetos que esa tarde robaron a mano armada a las personas que estaban en el Centro Comercial Altos de Santa María, y que saquearon varios locales de ese lugar, habían salido del edificio de la Gobernación en un vehículo doble tracción chasis largo. El comentario con el que compartió esa actualización, dice:

Lo hermoso de trabajar en el teleférico es hacerte muy pana de ciertos chavistas que te confirman que Alexis (Ramírez, entonces gobernador de la entidad) sí coordina y le da órdenes a los colectivos <3 y por eso me cago en todos y cada uno de los chavistas que aún tengo en contactos que se siguen cayendo a pajas <3 malditos hippies de mierda.

Con todo, fue la actualización del miércoles 23 de agosto la que activó el proceso administrativo que convirtió a Manuel Alejandro en un desempleado y en un potencial candidato a terminar condenado a la máxima pena estipulada por la Ley contra el odio. Al parecer, uno de sus contactos se la mostró a un alto funcionario del lugar que, acto seguido, ordenó revisar todo el historial del joven que se atrevió a cuestionar la euforia experimentada por los trabajadores que habían logrado adquirir un lote de productos que años atrás se conseguían en cualquier abasto o mercado del país.

Con todo, fue la actualización del miércoles 23 de agosto la que activó el proceso administrativo que convirtió a Manuel Alejandro en un desempleado y en un potencial candidato a terminar condenado a la máxima pena estipulada por la Ley contra el odio. Al parecer, uno de sus contactos se la mostró a un alto funcionario del lugar que, acto seguido, ordenó revisar todo el historial del joven que se atrevió a cuestionar la euforia experimentada por los trabajadores que habían logrado adquirir un lote de productos que años atrás se conseguían en cualquier abasto o mercado del país.

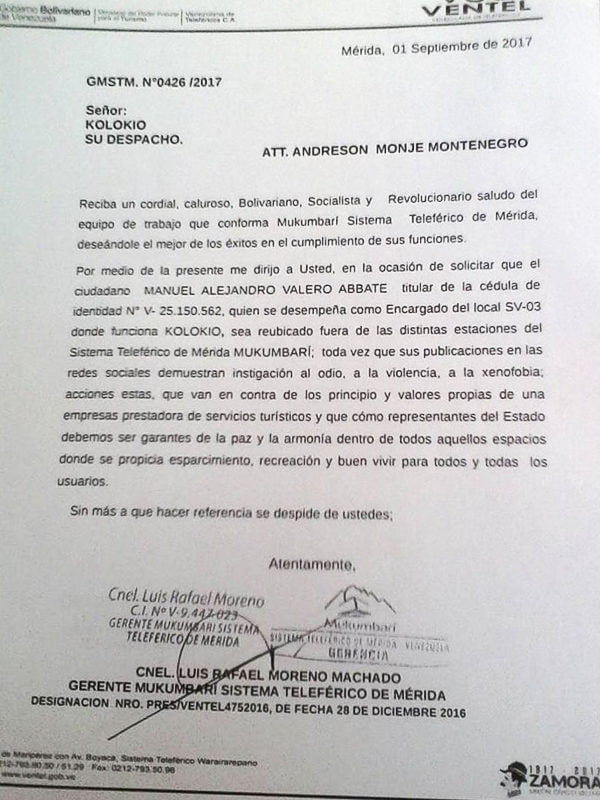

A la semana siguiente, el viernes 1º de septiembre, los jefes de Manuel Alejandro recibieron un oficio firmado por el coronel que hace de gerente del teleférico, en el cual se les exigía que “reubicaran” a su empleado “fuera de las distintas estaciones del Sistema Teleférico de Mérida Mukumbarí; toda vez que sus publicaciones en las redes sociales demuestran instigación al odio, a la violencia, a la xenofobia” (sic).

2017 fue un año terrible para los venezolanos. Desde mediados de abril, cuando las resoluciones 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia fueron catalogadas por la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, como pruebas de la ruptura del hilo constitucional, una cantidad abrumadora de venezolanos tomaron las calles en señal de protesta. Y esas acciones trajeron consigo un saldo trágico de muertes que enlutaron a cientos de hogares.

El domingo 30 de julio, a pesar del manifiesto rechazo expresado durante meses por millones de venezolanos plantados en las calles, se efectuó la elección de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La atmósfera de desaliento e indignación se podía palpar en el ambiente. La actualización que hiciera Manuel Alejandro pocos minutos después de que fueran anunciados los resultados estuvo profundamente marcada por ese hecho.

Cáncer:

Lo que le dará a Manuel el martes, al tener que volver a trabajar en la burbuja chavista en la que no pasa nada y todo está bien, llamada “teleférico”.

Fuerza de voluntad:

Lo que necesitará Manuel para no iniciar una masacre homicida-suicida en su área laboral rodeada de rojos.

Apuñalar hígados:

Medio por el que Manuel, ya habiendo botado un camión de piedras, se ganará la bendición del Alá anticomunista.

Expresarse de esta manera podría parecer indebido y hasta excesivo; sin embargo, más alarmantes son las circunstancias políticas y económicas que impelen a un joven de 21 años a expresarse con tanta rabia y desesperanza que, como tantos comentarios que circulan en las redes, no son la causa sino la consecuencia de una indignante experiencia histórica. Allí donde no hay justicia ni libertad, la vida es insoportable.

Manuel Alejandro es mi hijo.

El lunes 25 de septiembre, tras haber expresado mi deseo de conocer las razones por las que el gerente del teleférico de Mérida había exigido su “reubicación”, tuve la oportunidad de ser atendido por la asesora laboral del lugar. La reunión fue pautada para las 2:00 de la tarde. Los jefes de Manuel estaban allí. Su rostro delataba incomodidad, angustia, temor.

Tras pedirme que me sentara, la abogada me preguntó en qué me podía atender. Dije que quería saber cuáles eran las razones por las que se había ordenado el despido de Manuel. Sabía que sus jefes habían visto en él a un joven responsable, honesto y competente, tanto así que le habían empezado a asignar labores propias de un empleado de confianza.

—Se presentó una situación en las redes —empezó diciendo la funcionaria. Luego señaló que Manuel había publicado unos comentarios inapropiados en Facebook. Y eso, en virtud de la modificación que estaba experimentando la Constitución con la labor de la ANC, era un delito, porque había “una nueva ley vigente” (sic): la ley contra el odio.

Yo sabía que para esa fecha la ANC no había aprobado esa ley, que era todavía una “promesa” que los integrantes del suprapoder estaban decididos a cumplir, pero opté por no decir nada para ver qué tanto podría familiarizarme con los principios que regían el imaginario jurídico de la funcionaria que me había concedido la entrevista.

Le pregunté si Manuel tenía prohibido el acceso al teleférico y si había sido amenazado con ir a prisión por lo que había publicado. Entonces dijo que él podía visitar las instalaciones del lugar, que las medidas que habían tomado eran de tipo “preventivo, para evitarle problemas mayores en el futuro”. En sus palabras, el teleférico no es un centro comercial, sino una institución del Estado; la gente no puede hacer ciertas cosas. A los jefes de Manuel no se les había pedido que lo botaran, sino que lo “reubicaran”. Claro que, siendo una empresa tan pequeña, ellos no tenían la posibilidad de ponerlo a trabajar en otro lado, por lo que tuvieron que prescindir de sus servicios.

Los jóvenes empresarios no decían nada. Se limitaban a escuchar y a asentir cuando la funcionaria los miraba en busca de su aprobación.

Las últimas palabras de la abogada fueron:

—Ya el cheque de la liquidación está listo. Puede usted estar seguro de que el cálculo fue hecho en estricto apego a lo que estipula la ley. Yo misma he supervisado el monto. Por sobre todas las cosas mi deber es velar por garantizar que se respeten los derechos de su hijo.

Así que, desde la perspectiva oficial, la “reubicación” de Manuel Alejandro tenía un reverso: la preocupación por garantizarle sus derechos.

El razonamiento calzaba con eso que George Orwell catalogó como “doblepensar” en su legendaria novela 1984. También ilustraría lo que Tzvetan Todorov ha descrito como “pensamiento fragmentario” en Frente al límite, un libro clave para entender la psique de los burócratas que conforman el engranaje de los regímenes totalitarios… Detallé en silencio la mirada de la asesora legal del Mukumbarí. Pasé el resto de la tarde tratando de descifrarla.

Había algo particular en ella, algo que distingue a muchos funcionarios del régimen. Era la mirada de quien nada teme, de quien se solaza actuando con impunidad porque tiene la certeza de que jamás habrá de pagar por los excesos y atropellos que ha cometido, comete y cometerá en nombre del socialismo del siglo XXI.

La Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y por la tolerancia, el instrumento jurídico que criminaliza el derecho a la protesta y la libertad de expresión en Venezuela, fue aprobada por la ANC y entró en vigencia el miércoles 8 de noviembre de 2017. Al momento del anuncio de su aprobación, Tarek William Saab, fiscal general de la República, señaló que la pena máxima por los delitos estipulados y sancionados en dicha ley es de 20 años de prisión, porque los crímenes de odio son equiparables al homicidio.

Pero ese día, Manuel Alejandro se hallaba trabajando en Sandoná, un pueblo en la frontera de Colombia con Ecuador, bien lejos del funcionario dispuesto a convertirlo en chivo expiatorio para que todos en el teleférico de Mérida supieran a qué atenerse.

Pero ese día, Manuel Alejandro se hallaba trabajando en Sandoná, un pueblo en la frontera de Colombia con Ecuador, bien lejos del funcionario dispuesto a convertirlo en chivo expiatorio para que todos en el teleférico de Mérida supieran a qué atenerse.

En cuanto supe que esa ley había entrado en vigencia, busqué y leí esa actualización del 23 de agosto, detonante del proceso administrativo por el que Manuel Alejandro fuera despedido de su trabajo y se viera obligado a escoger el exilio.

Necesitaba advertir dónde estaba el delito que había convertido a mi hijo en un criminal.

Trabajo.

Me informan que llegaron las bolsas CLAP para el teleférico.

Esta vez hay que pagar un poco más porque nos darán un extra.

“Ajá, sí, webones, pero en mi zona desde enero que no se aparecen y acá dan dos”.

No decir una mierda porque no quieres pasar hambre.

Todo el mundo emocionado por la bolsa extra.

Botar la piedra durísimo por el puto festival de humillante alegría por unas vainas que se podían comprar en cualquier maldito lugar hace seis años.

Fin de la jornada laboral.

Cuando Manuel no habla es que Manuel está muy de malas.

Acompañar a compañeras de trabajo a tomar el autobús.

En el camino vemos a un tipo buscando comida en la basura y alcoholizando su miseria con las botellas entre las bolsas.

Compañera comienza a hacer chistes al respecto.

Gente por la que se supone siento respeto empieza a reír.

Vomito sobre ellos imaginariamente.

Las dejo en la parada y me largo caminando a mi casa.

Ver a otra persona cenando entre bolsas negras.

Casi llegando a mi edificio veo cómo un grupo de niños parecen ratas en una oscura calle llena de basura.

Llego a mi edificio. Me quedo sentado un rato en las escaleras.

Me salen un par de lágrimas al tiempo en que reconozco con supremo asco y vergüenza que debo estar agradecido por ser una mascotita más del teleférico y que mis amos me dan bocados mensuales de civilización.

La palabra “Civilización” me suena cada vez más a lujo, a mito, leyenda, a una vaina ajena.

Volver

Volver

Arnaldo Valero

Arnaldo Valero