Valentina Montes creció pensando que la delgadez era sinónimo de éxito. Hizo muchas dietas para perder peso, sobre todo luego de que su padre murió de cáncer. Con los kilos menos, sin embargo, no se sintió feliz, así que decidió buscar ayuda psiquiátrica. Luego de un largo camino en el que aprendió a manejar su trastorno de conducta alimentaria, escribió este testimonio.

Valentina Montes creció pensando que la delgadez era sinónimo de éxito. Hizo muchas dietas para perder peso, sobre todo luego de que su padre murió de cáncer. Con los kilos menos, sin embargo, no se sintió feliz, así que decidió buscar ayuda psiquiátrica. Luego de un largo camino en el que aprendió a manejar su trastorno de conducta alimentaria, escribió este testimonio.

Fotografías: Valentina Montes

Nunca me ha gustado mi cuerpo. No sé qué pudo haber detonado este problema. Quizá fue una maestra del colegio comparándome con otra niña; o mi pediatra preocupado porque pesaba 55 kilos cuando tenía apenas 10 años; o mis familiares diciéndome en la adolescencia que caminara erguida para que no se notara tanto la barriga, y que me quedara tranquila si era “rellenita”, porque después de desarrollarme iba a rebajar.

Mis complejos han vivido conmigo desde que tengo memoria.

Un trastorno de conducta alimentaria es algo que te acompaña de por vida. Podía pasar varios días sin preocuparme por mi cuerpo, pero, de pronto, los pensamientos eran demasiado intensos: me sentía insegura al salir al cine o al supermercado.

A los 14 años me induje el vómito por primera vez.

Me gustaba comer, aunque no quería engordar. Durante mi adolescencia no entendía por qué mis amigas comían, cuando mucho, dos pedazos de pizza; pero yo sentía que quería más. Me hacían comentarios que me perturbaban: “Cómete algo”, “¿Te vas a comer todo eso?”, “Sale más barato vestirte que alimentarte”. Por eso, años después, empecé a comer sola.

No entendía por qué no me veía igual que mis amigas si teníamos un estilo de vida similar: hacíamos actividad física, comíamos lo mismo. Los hombres siempre les prestaban atención a ellas y no a mí. Todas eran flacas. Asumí entonces que ser flaca era sinónimo de éxito. Mis compañeras del colegio que eran exitosas en sus estudios, también eran buenas en los deportes y, además, eran delgadas. Veía en la televisión y en las revistas de principios de los 2000 a mujeres esbeltas: cantantes pop, actrices, periodistas. Estaba rodeada de la cultura de la dieta.

Desde los 13, en todas mis resoluciones de año nuevo escribí que quería bajar de peso. Hacía dieta, pero apenas me veía un poco más flaca, los kilos perdidos aparecían de nuevo. Me induje el vómito un par de veces más durante la adolescencia. Me daba vergüenza, por lo que evitaba recordar esos episodios y seguir con mi vida como si nada hubiese pasado. Pasé varios años sin provocarme el vómito (casi toda mi época universitaria, entre los 18 y los 23 años), pero mis pensamientos nunca me dejaron quieta.

Me esforzaba al máximo en mis estudios; hice mil actividades extracurriculares y siempre estaba ocupada. Quería ser la mejor, pero era una carrera agotadora, pues la única persona con la que realmente estaba peleando era conmigo.

Lo que estaba buscando era verme mejor para poder sentirme mejor.

Solo me sentía a salvo comiendo con mi papá.

Comer juntos era algo que disfrutábamos mucho. Salíamos a comer pizza los sábados por la tarde: la prosciutto e funghi era una de nuestras favoritas. Comprábamos pasta fresca para cocinar en casa. También nos gustaba comprar pan campesino recién horneado y untarlo con mantequilla: aquel olor era sublime.

A mis 24 años mi papá murió de un cáncer de colon. Fui testigo del deterioro de su salud y estuve junto a él hasta sus últimas horas de vida. Eso fue demasiado para mí.

Meses después de su muerte inicié una dieta. Era similar a las que había hecho antes, pero más restrictiva. Me decía a mí misma que no era una dieta, sino que estaba comiendo más saludable: dejé de comer frutas porque tenían mucha azúcar; cambié la papa por batata y el arroz por plátano; eliminé la pasta y dejé de comer pan. A veces consumía avena, pero solo en el desayuno, luego de haber corrido en ayunas durante una hora. La primera sesión de entrenamiento del día, porque en la tarde iba al gimnasio.

A veces, prefería encerrarme en mi minúsculo cuarto de nueve metros cuadrados durante hora y media para entrenar intensamente hasta que no sintiera nada: hasta que pudiera callar todo lo que mi mente intentaba decirme.

Quienes me conocen saben que soy muy organizada. Para la dieta apliqué la misma rigurosidad que solía tener en la universidad o en el trabajo. No había espacio para el disfrute ni para la vida misma. Mis días giraban en torno a lo que planificaba comer y las rutinas de entrenamientos.

No sabía cuándo tenía hambre y cuándo no; cuándo estaba llena y cuándo no. No podía controlar mis pensamientos ni mis antojos. Me costaba concentrarme, trabajar, tener vida social. Estaba desconectada de mi cuerpo.

En cuatro meses perdí 14 kilos. Solo tenía 15 por ciento de grasa corporal: nada de músculo.

Conseguí estar flaca.

Con los kilos menos llegaron muchas cosas, pero no la felicidad.

No fui a la playa ni una sola vez. Me encantaba, pero ¿cómo iba a ir sin querer comerme una empanada o tomarme una cerveza? Pensaba en todas las meriendas saludables que debía llevarme a la playa y prefería quedarme en casa.

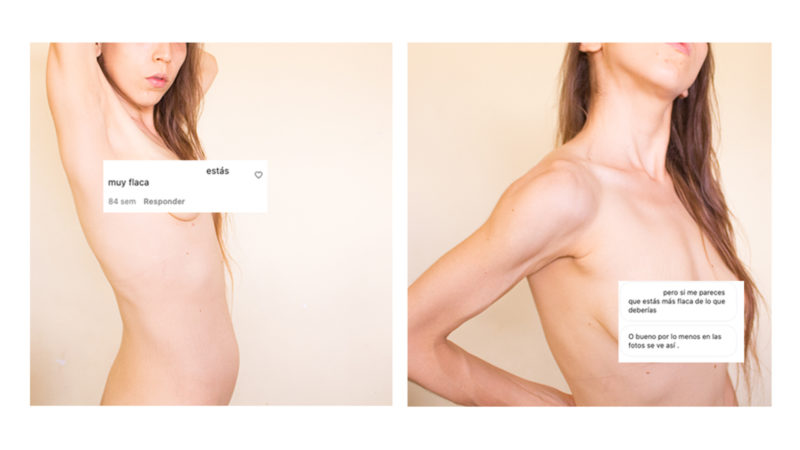

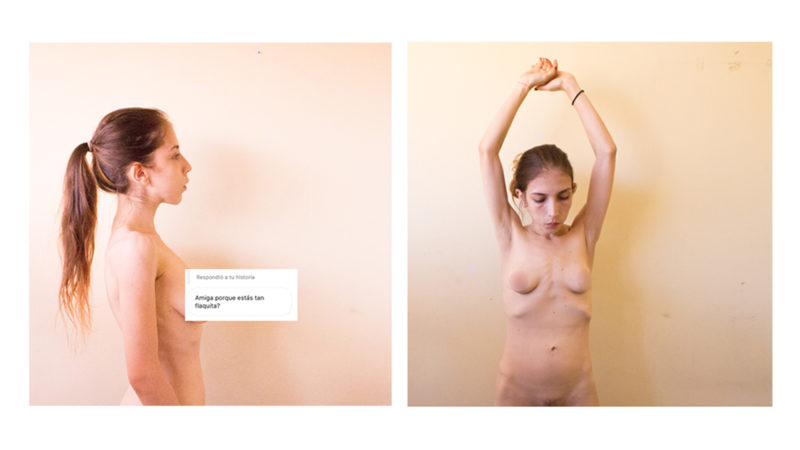

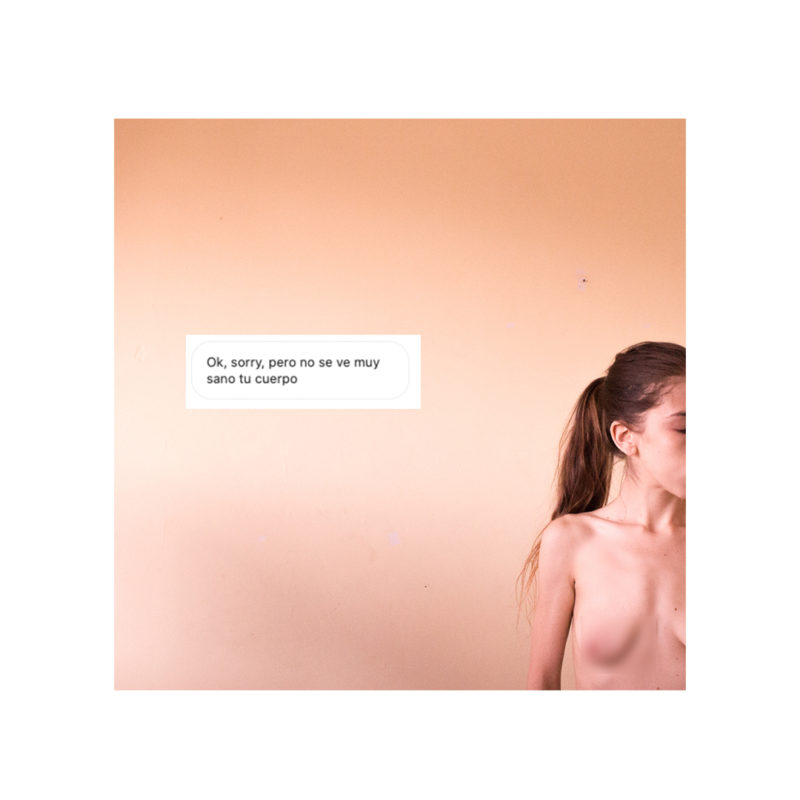

Seguí adelgazando. Entonces los comentarios sobre mi apariencia física empezaron a llegar. Pero no eran halagos, sino más bien expresiones de preocupación. Muchos me escribieron por redes sociales. Una allegada de la familia le dijo a mi mamá que estaba demacrada y que me veía horrible. Me aislé. Porque yo sentía que estaba bien, y sana, porque estaba delgada.

Todo el mundo te dice cómo puedes bajar de peso en poco tiempo, pero nadie te dice sobre las consecuencias en el largo plazo.

Las influencers que consulté en un principio para poder bajar de peso no tenían un solo post sobre cómo recuperar la confianza en los alimentos, cómo incorporarlos poco a poco, ni una sola publicación sobre amor propio. Aunque mi cuerpo había cambiado por fuera, en mi interior no me aceptaba.

Estaba cada vez más desorientada. Evitaba salir con amigos y relacionarme con gente para no escuchar comentarios sobre mi cuerpo. No quería enfrentarme al riesgo de comer algo prohibido. Evitaba todo tipo de tentaciones. No tenía ganas de vivir. Siempre estaba hambrienta: con cierto morbo y desespero, revisaba cuentas de Instagram de restaurantes para ver los platos que ofrecían. Y empezaron a provocarme cosas que jamás había comido.

Luego de siete meses con un plan de pérdida de grasa, estaba lista para mantenerme en los 41 kilos, que pensaba que era mi peso ideal. Entonces empecé a hacer los cheat meals o “comidas trampas”. Quizá probar de nuevo la comida que no me había permitido hizo que mi cerebro se diera cuenta de todo lo que le faltaba.

La primera vez que lo hice, no hubo suficiente pasta, pizza, pasticho o galletas en el mundo que pudieran saciarme. Al día siguiente de mi primer atracón, tenía el abdomen inflamado, taquicardia y no dejaba de pensar en lo que tenía que entrenar para quemar el exceso de calorías.

Cada vez que pasaba, recurría al ejercicio excesivo, a la restricción calórica y a los ayunos prolongados. El vómito volvió a aparecer ocasionalmente. Todavía me daba vergüenza, así que opté por más ejercicio y más dieta. Pasaron meses en los que mi vida se reducía a entrenar, hacer dieta, intentar dormir e intentar trabajar.

Extrañaba mucho a mi papá. Al recordarlo, quizá como una forma de honrarlo, quería comer. Me angustiaba no poder hacerlo. Me sentía sola. No sabía cómo lidiar con mi situación personal y familiar y, al mismo tiempo, mantener económicamente mi casa.

Luego de casi un año así, no pude más.

Volví a recordar a mi papá. Pensé en él y en lo que diría si me viera en ese estado: estaría decepcionado y muy preocupado. Entendí que no tenía sentido vivir de ese modo.

Decidí pedir ayuda.

La psiquiatra que me atendió tuvo la intención de internarme en el Centro Médico San Bernardino, pero no lo hizo porque asistí voluntariamente a la primera consulta. Además de la visible delgadez, tenía un año sin menstruar; mi piel era amarilla; mis uñas también, y se quebraban con facilidad; se me caía el pelo; y jamás sonreía. Era el resultado de meses de restricciones, de atracones, de intentos de purga. La especialista no dudó en el diagnóstico: dismorfia corporal, trastorno depresivo, bulimia y trastorno por atracón.

Me costaba cumplir con la terapia. A regañadientes acepté tomar antidepresivos. Pasé dos meses en consulta psiquiátrica para entender que debía ir al nutricionista. Sabía que en cuanto empezara a ir, recuperaría el peso perdido.

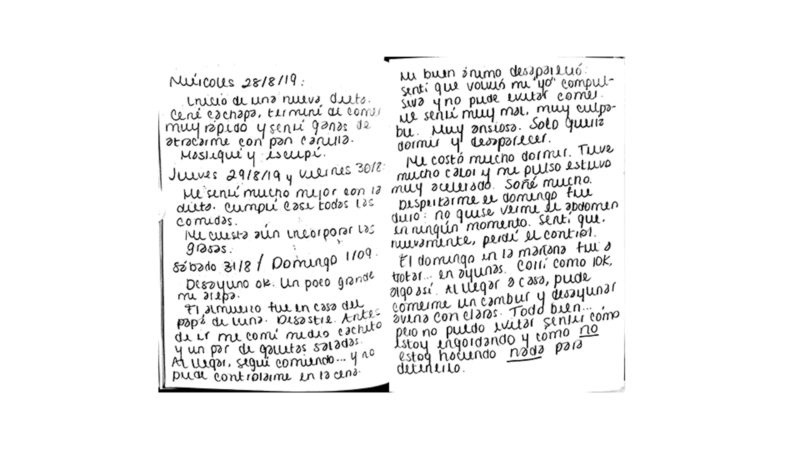

Mi psiquiatra me prohibió verme en los espejos de la casa. Me ordenó esconder la balanza. Me indicó no seguir durmiendo con la ropa de entrenar, cosa que hacía desde hacía tiempo, y me dijo que no debía entrenar más de una vez al día. También me pidió escribir en un cuaderno todo lo que comía cada día y las horas que pasaba haciendo ejercicio. Eso me sirvió para darme cuenta de mis malos hábitos.

Durante las sesiones con la psiquiatra, indagábamos en mi pasado para entender las causas de mi trastorno. En esas sesiones recordé cosas que creía haber olvidado para siempre.

La terapia me fue ayudando. Dejé el orgullo a un lado y comencé a compartir más con mis mejores amigos. Fui al nutricionista y la verdadera recuperación física empezó a suceder. El nutricionista y la psiquiatra trabajaban de manera conjunta, por lo que sabían cómo atender mi caso libre de los estigmas de la cultura de dieta.

Comprendí que mi trastorno tenía que ver con muchas cosas, menos con la comida. Tenía que ver con las relaciones con mi mamá, que nunca fueron buenas; con que estaba saliendo de una relación de pareja de cuatro años; con el dolor que me produjo vivir sin mi papá; con volver a la casa familiar y tener que hacerme cargo del negocio que dejó mi papá porque estábamos arruinados.

Con la terapia pude comenzar el duelo por mi papá. Fue el momento de llorarlo, de extrañarlo y de sentirme triste por su muerte. Era necesario vivir mi tristeza y, al mismo tiempo, aprender a continuar sin él.

La comida era mi instrumento de ilusión de control: como no podía controlar nada a mi alrededor, trasladé ese poder hacia la comida y el entrenamiento para sentir que podía controlar algo. Luego de cinco meses de terapia fui dejando de lado las reglas absurdas. Dejé de entrenar en ayuno y empecé a incorporar a mi dieta alimentos que antes no ingería. Estaba abrumada, sentía que quería comer, comer y comer. Pero con el tiempo aprendí a reconocer mis señales de apetito y de saciedad, y a no sentirme juzgada por esas señales. Ni la forma en la que se ve mi cuerpo ni mi forma de comer me convierten en mejor o peor persona. He aprendido a comer sin culpa.

A veces, saco la cuenta mentalmente de los macronutrientes de mi comida. Sonrío y lo dejo pasar. Tengo más de un año que no peso lo que voy a consumir y que no cuento las calorías. Algunas ocasiones me cuesta no ver la etiqueta de ingredientes de un producto que quiero comprar. Pero es algo que he aprendido a controlar.

Haber empezado a reconciliarme con la comida hizo que mi vida mejorara. Hoy peso más de lo que pesaba antes de todo esto que he contado, pero tengo algo que antes no: paz. Y eso vale más que el número que arroje la balanza.

Mi reconciliación con la comida es un proceso que sigue en construcción. También la aceptación y el amor hacia mi cuerpo y hacia mí misma. Aún me cuesta pararme frente al espejo y ver cómo he cambiado. Pero luego de dos años de haber sufrido la peor etapa de mi desorden alimenticio puedo decir que no quiero repetir mis días con bulimia.

Algunas veces me quiebro. Veo los autorretratos que me hice durante esa época y no puedo creerlo: hace dos años casi acabo con mi vida, pero hoy estoy viviendo. Eso es todo lo que me importa.

Volver

Volver