Para alejarse de sus padres, con quienes tenía una relación conflictiva, Andreína Gómez se fue de Venezuela a Buenos Aires en marzo de 2018. Al llegar comenzó a trabajar como acompañante terapéutica. Fue así como conoció a María Rodríguez, una anciana con la que tenía muchas cosas en común y a la que llegaría a atender —y a querer— como a un familiar cercano.

Ilustraciones: Shari Avendaño

María Rodríguez está acostada en una cama ortopédica que logró que le pusieran en la sala-comedor de su casa, para ahorrarse algunos pasos cuando tuviera que pararse al baño o a la cocina. A sus 85 años, anda muy adolorida. Desde que la operaron de la cadera, los dolores en los huesos de esa zona de su cuerpo son cada vez más fuertes. Cualquier movimiento la hace gritar. Ahora oye la radio, aunque en realidad concentra su atención en la puerta de entrada de la casa. Espera a Andreína Gómez, su cuidadora venezolana de 28 años, quien le servirá el desayuno y le administrará los calmantes. A veces le atormenta pensar que ella decida no volver. Pero esta mañana de febrero de 2021, a eso de las 8:30, la joven ha regresado. Como siempre. Como le prometió.

Y al verla llegar, María suspira un poco aliviada.

Andreína llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en marzo de 2018. A los pocos días, leyó en Instagram que una empresa de salud buscaba personal para cuidar ancianos y envió su hoja de vida. La llamaron. El reclutador ojeó por encima su título de licenciada en bioanálisis de la Universidad de Carabobo. Quería asegurarse de que ella supiera inyectar y tomar signos vitales. Le ofreció sueldo mínimo, en efectivo, sin prestaciones ni seguridad social. Y ella aceptó.

Por aquellos días, la crisis social y humanitaria de Venezuela mordía fuerte en el estómago: mientras el salario mínimo mensual era equivalente a 4 dólares, el país registraba una inflación de más de 130 mil por ciento. Organismos internacionales estiman que ese año más de 1 millón de venezolanos se sumaron a la diáspora.

Andreína, sin embargo, no migró por la crisis.

Creció en una familia sin problemas económicos, en El Sombrero, un pueblo del municipio Mellado del estado Guárico, en Los Llanos centrales venezolanos. No se llevaba bien con sus padres y quería alejarse de ellos. Por eso anhelaba irse a otro país. Pero no tenía dinero para hacerlo. Aun así, se dispuso a apostillar sus documentos.

Un día, mientras almorzaba con su prima Sol, le contó que había terminado esas diligencias.

—¿Así que te vas? Cuéntame: ¿cómo lo harás? —la interrumpió su mamá, quien había alcanzado a escucharla.

—Sí, ya apostillé todo. Mis amigos de la universidad me echaron una mano.

—De nosotros no esperes nada: no te educamos para que vayas a limpiar pisos en el extranjero. Quiero ver cómo harás para irte —dijo la madre, calmada, con un tono que no parecía de reproche.

—Los mismos que me apoyaron con la apostilla lo harán para que pueda irme —respondió Andreína.

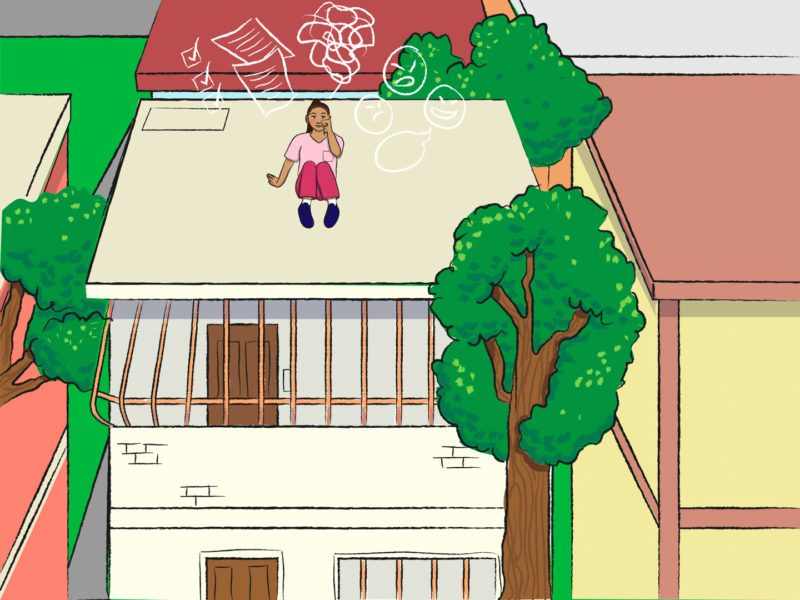

Las manos le temblaban. No era la primera vez que escuchaba esas palabras de su madre, pero nunca antes las había dicho así, con tanta naturalidad. Contuvo las lágrimas porque desde pequeña aprendió que llorar estaba mal. Después de que su mamá y su prima se fueron, subió a la platabanda de la casa, el escondite que de niña le servía para huir de sus padres cuando la buscaban enfurecidos para reprenderla por alguna travesura, y ahí sí lloró.

“Me voy sí o sí”, se dijo.

En la noche, Andreína le contó a su amigo Carlos lo que había sucedido al mediodía. Él le pidió el número de pasaporte. A los pocos minutos ya le había comprado un boleto de avión con destino a Buenos Aires: viajaría el 5 de marzo de 2018. Él iba a recibirla allá y se ofreció a ayudarla con sus gastos mientras encontraba trabajo.

Esa misma semana, Andreína les dijo a sus padres que se iba a Argentina. No le respondieron nada en ese momento, pero más tarde trataron de convencerla de que no migrara. Le repitieron que no tenía sentido ir a limpiar pisos, que para eso no se había graduado en la universidad, y le ofrecieron dinero para que abriera su propio laboratorio clínico. Andreína se negó. Sentía que aceptarlo significaba seguir atada a ellos.

Después ocurrió algo que le resultó desconcertante, incomprensible: ante la cercanía de la fecha del viaje, convencidos por fin de que no había vuelta atrás, le dieron algo de dinero. Creyó que algo se había ablandado en sus duros corazones y tal vez fue por eso que aceptó que la acompañaran al terminal de pasajeros de Maracay para despedirla. En el trayecto apenas intercambiaron frases cortas y monosílabos. Y llegado el momento, se despidieron rápido, sin efusividad. Ella les pidió la bendición y les dijo adiós.

En Buenos Aires la recibió Carlos y la ayudó a instalarse en la residencia donde él vivía. Los primeros seis meses trabajando como acompañante terapéutico en Buenos Aires, Andreína estuvo a cargo de María ocho horas diarias. Conversaban por largos ratos. Así fueron compartiendo sus historias. Descubrieron su interés común por la Segunda Guerra Mundial, el sudoku y la coincidencia de que cada una de ellas y sus papás cumplían años el mismo día.

María era una mujer jovial y cariñosa, de buen ánimo la mayoría de las veces, pero tenía una historia amarga. Era hija única y su mamá, debido a la enfermedad de Parkinson que padecía, estuvo postrada en una cama hasta que falleció a los 82 años, luego de una larga agonía. Fue criada por un padre severo, quien le impuso el oficio de costurera y que trabajara en una fábrica en la que estuvo por más de 40 años.

Quizá porque el dolor nos hermana con los otros, pronto Andreína le contó de sus padres y de las razones por las que había migrado. María entendió que detrás de la sonrisa amplia y esa energía inagotable de la joven había una historia similar a la suya. Por eso la escuchaba y la aconsejaba mientras juntas resolvían algún sudoku y escuchaban la radio.

María admiraba a Andreína. La veía como una chica valiente que se había permitido vivir alejada de sus padres. Comenzó a imaginar lo que hubiese podido lograr ella misma de haberse rebelado: ¿habría tenido una familia numerosa?, ¿habría viajado y conocido Europa? Cualquier otro destino hubiese sido mejor que una vida no vivida como la que sentía tener.

Andreína también le tomó cariño a María. Por eso, cuando a finales de 2018 culminó el contrato entre la anciana y la empresa de servicios de salud, Andreína siguió visitándola. A pesar de trabajar entre 12 y 13 horas diarias, a veces iba a almorzar con ella. Y los fines de semana la visitaba. Comían pizza, paseaban, resolvían sudokus y crucigramas.

Un día de principios de 2020, sentadas en la sala de la casa, María le comentó a Andreína que quería hacerla cotitular de su cuenta bancaria.

—No sé cómo agradecerte a vos por no dejarme sola —le dijo.

—Tranquila, que no te dejaré sola —le prometió Andreína, sin entender muy bien eso que la señora pretendía hacer.

Poco después llegó la pandemia de covid-19 a Buenos Aires. Andreína no dejaba de llamar a María para saber cómo estaba. A los meses, sufrió una caída que le dejó aquel fuerte dolor en la cadera. No podía caminar. Andreína, preocupada porque sabía que su amiga no tenía a nadie más, al salir de su trabajo de ocho horas diarias iba a su casa y se quedaba con ella.

Debido a las medidas de confinamiento, ninguna ambulancia podía llevar a María hasta un hospital. Así que estaba postrada en su cama. Permanecer sentada le resultaba muy doloroso. Consciente del deterioro de su salud, quería que Andreína tuviera un poder para que pudiera resolver por ella cualquier trámite en caso de alguna emergencia.

—Llamá a un escribano; decile que venga. Necesito que hagás todo a mi nombre, yo ya no puedo hacerlo sola.

En Argentina, los escribanos son abogados que pueden dar fe pública y veracidad de ciertos actos y relaciones jurídicas, como documentos de venta o poderes amplios de representación. Andreína aceptó porque sabía que eso iba a facilitar las cosas. Contactó a una abogada, quien preparó el documento y fue a la casa de María para que ella lo firmara.

—Necesito un documento, un testamento. Vos fijate: quiero que todo quede para esta chica, la casa, todo. ¿Vos sabés cómo hacer? —le dijo.

Andreína, sorprendida, no sabía qué decir.

La escribana la miró con suspicacia y la interrogó para comprobar que estaba en su sano juicio. Después le explicó que, según las leyes de Argentina, un testamento podía hacerse de dos formas: redactado de su puño y letra; o en un acto público, con testigos y frente a un escribano.

Por la pandemia, esta segunda alternativa no era posible.

—Está bien. Decime qué hay que hacer.

La abogada revisó su celular y envió a Andreína el texto que debía dictarle a María.

Cuando la mujer se marchó, Andreína le dijo a María que eso que pretendía hacer le parecía demasiado.

—Dejarte mi casa y mi cuenta bancaria es mi forma de agradecerte por acompañarme durante todo este tiempo.

Y ese mismo día, con la ayuda de Andreína, se sentó en la silla de madera que estaba al lado de su cama. Con sus manos huesudas de pulso tembloroso, María comenzó a escribir. Andreína dictaba lento. La anciana sudaba; las gotitas de sudor le hacían brillar la cara. Se sentía sin fuerzas. Hacía pausas, cerraba los ojos, respiraba profundo y continuaba. Tardaron dos horas en escribir las 250 palabras del testamento.

La escribana volvió el día siguiente para que ambas firmaran el testamento frente a ella. Después, agregó el documento a unos libros y lo registró ante un organismo público.

A finales de septiembre, Andreína logró que trasladaran a María a un centro médico. Allí descubrieron que no era la cadera rota lo que tenía, sino un cáncer de mama avanzado que había hecho metástasis y consumía sus huesos. La dieron de alta a los pocos días, luego de que le controlaron el dolor.

Siguió en cama, con cuidados paliativos, como aconsejaron los médicos.

Andreína continuó cuidándola en su casa durante el día. En las noches, la dejaba con otra cuidadora y se iba a su trabajo. Así fue hasta la madrugada de un sábado de finales de abril de 2021 cuando María murió. En su agonía, Andreína estuvo a su lado, apretando fuerte su mano. Desde el comienzo, había estado dispuesta a cumplir su promesa de no dejarla sola. Luego vendría el juicio sucesoral, aún en proceso, para que la última voluntad de María también se haga realidad.

Esta historia fue desarrollada durante el taller “Tras los rastros de una historia”, impartido a través de nuestra plataforma El Aula e-nos a 15 periodistas venezolanos migrantes, en el 3er año del programa formativo La Vida de Nos Itinerante.

Esta historia fue desarrollada durante el taller “Tras los rastros de una historia”, impartido a través de nuestra plataforma El Aula e-nos a 15 periodistas venezolanos migrantes, en el 3er año del programa formativo La Vida de Nos Itinerante.

Volver

Volver