A sus 18 años, Jofre Rodríguez era un líder estudiantil que se la pasaba resolviendo los problemas de sus compañeros de liceo. Indignado porque un guardia nacional había matado a un joven que conocía, salió a protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Llevaba una pancarta de cartón que decía: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión se hace un derecho”. Ese día de 2017 no pudo volver a casa.

A sus 18 años, Jofre Rodríguez era un líder estudiantil que se la pasaba resolviendo los problemas de sus compañeros de liceo. Indignado porque un guardia nacional había matado a un joven que conocía, salió a protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Llevaba una pancarta de cartón que decía: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión se hace un derecho”. Ese día de 2017 no pudo volver a casa.

Fotografías: Álbum Familiar

No era una marcha más. No era otra de las tantas protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. La mañana del 26 junio de 2017, Jofre y sus amigos estaban en las calles de Turmero, gritando consignas y ondeando banderas, también para expresar la rabia que sentían. El 19 de junio, un guardia nacional había matado a uno de los suyos en una protesta en Caracas. A Fabián Urbina, un joven de Maracay a quien Jofre conocía. De hecho, fue a su funeral. “La próxima victoria será por Fabiancito, la próxima victoria será por Fabiancito”, prometieron allí.

Ese 26 de junio, Jofre despertó a las 8:00 de la mañana. Se comió una arepa, bebió café y, sin siquiera despedirse de su mamá, salió para la concentración. Llevaba una pancarta de cartón con la famosa frase de Bolívar que dice: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión se hace un derecho”. Al llegar, vio que en el asfalto de la avenida estaban pintados con tiza los nombres de los estudiantes caídos. Sintió indignación.

El propósito era cerrar Turmero. Ningún carro entraría o saldría por la redoma La Bandera, acceso principal de la ciudad. Se habían unido estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos. Y muchachos con cascos, escudos y morteros. Parecían hoplitas.

A eso de las 10:00 de la mañana, mientras conversaba con una amiga, se comenzaron a escuchar detonaciones. “Si nos vamos a enfrentar nos vamos a enfrentar, aquí no nos van a venir a amedrentar”, dijo y se acercó a unos sujetos que, vestidos con uniforme de Agropatria, lanzaban piedras y palos. Poco después llegó la policía y sonaron más detonaciones. Jofre pensó que eran bombas lacrimógenas. De pronto, sintió algo que le pareció una pedrada en el ojo.

Pero no, se trataba de un disparo.

Jofre Rodríguez nació en Maracay el 9 de mayo de 1999. Era el Día de las Madres. De niño, cuando se celebraba la efeméride, su mamá le pedía que no le regalara nada. Le decía que él era su único regalo. Tenía 4 años cuando sus padres se divorciaron. Él se fue a vivir con ella a casa de la abuela en Turmero, una pequeña ciudad a 17 kilómetros de Maracay, la capital del estado Aragua.

A los 14, comenzó a interesarle la política luego de que su tía lo llevara a un mitin de Copei en el que Roberto Enríquez, presidente de ese partido, comparó la labor del político con la del misionero. A Jofre, que creció en una familia católica, ese símil le quedó resonando en la mente. En el Colegio María Inmaculada, donde estudió desde preescolar, había escuchado mucho sobre la importancia de los misioneros. De pequeño le hablaron del sacerdote Antonio Claret, quien en sus enseñanzas predicaba que un misionero es quien hace el camino más fácil para los demás. Era lo mismo que Enríquez decía sobre los políticos. Cuando un año más tarde, a los 15, Jofre insistió en comenzar como activista, su tía le hizo una advertencia:

—Sabes que estos caminos no son fáciles, ¿estás seguro?

—Sí, estoy seguro —respondió él convencido.

Desde ese momento arrancó su carrera como activista. En el María Inmaculada asumió un rol de liderazgo: comenzaron a llamarlo El Presi, porque era quien se encargaba de resolver los problemas de los alumnos.

En marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó las competencias de la Asamblea Nacional, lo cual dio origen a una ola de protestas callejeras en contra de Nicolás Maduro. La oposición, la sociedad civil y estudiantes hacían marchas, trancaban calles. El régimen mitigaba las protestas siempre con violencia. Jofre no sabía si, en caso de convocar a protestar en su colegio, mucha gente se uniría. Pero un amigo le escribió:

—¡Vamos a activarnos!

—Eso no va a funcionar, somos muy pocos.

Pero estaba equivocado. Muchos, como él y su amigo, andaban cabizbajos por los pasillos del María Inmaculada. No estaban protestando, pero sentían que el país los estaba lastrando. Y que rescatarlo era su responsabilidad.

—Vamos a hacer lo siguiente: abrimos un grupo de WhatsApp y metemos a varios de otros salones de la sección A, de la sección B… ¡para ver qué pasa!

Ese grupo, poco a poco, se fue llenando.

El 22 de mayo de 2017 Jofre fue al colegio. Temía que las autoridades se enteraran y terminaran expulsándolo. Pero para su sorpresa, en el patio encontró a más de 100 muchachos sentados. Y veía que se sumaban más. De 1er año, de 2do, de 3ro, ¡hasta los papás de algunos alumnos estaban plantados en el patio del Colegio María Inmaculada! Sonó el timbre y ningún joven subió a clase: todos se quedaron sentados mientras los profesores los veían.

La directora se acercó:

—¿Qué están haciendo?

—Bueno, madre —respondió él—, a nosotros también nos afecta lo que está pasando.

—Tranquilo, estamos con ustedes.

Aferrados a la bandera nacional, cantaron el himno. Allí pasaron largo rato gritando consignas. Los videos del plantón del María Inmaculada se viralizaron. De hecho, en otras instituciones de Turmero, como la Unidad Educativa Luisa Cáceres de Arismendi, también comenzaron a protestar. Eso llevó a que Elías Jaua, entonces ministro de educación, sancionara a las instituciones privadas “por provocar e incitar acciones de violencia”.

A Jofre lo citaron las autoridades del colegio. Creyó que esta vez sí lo expulsarían:

—¿Y ahora qué van a hacer? —le preguntó la directora, acompañada por todo el personal académico y disciplinario.

—Bueno, madre, de nuevo nos vamos a marchar. Porque sancionaron a la institución.

—Jofre, sabes que tienes nuestro respaldo. Lo único que te vamos a pedir es que salgan sin las insignias. No usen las insignias para que no se metan con la institución. Hagan lo suyo, por nosotros no te vayas a preocupar.

Y así lo hicieron.

En los meses siguientes, la represión del régimen incrementó para mitigar el entusiasmo de los estudiantes. A cada rato, se enteraban de que habían metido preso a un compañero. O de que habían matado a alguno. Una noche estaban reunidos en el apartamento de una amiga y vieron por la ventana que una patrulla tomaba fotos hacia donde estaban ellos.

—Hay una patrulla abajo. Pero quedémonos tranquilos…

Entonces llegó ese 19 de junio cuando un funcionario de la Guardia Nacional mató a Fabián Urbina en Caracas.

Y ese 26 de junio en que Jofre cayó tendido en el pavimento luego de sentir un impacto en su ojo.

Despertó en el piso. El sol le daba de frente. Intentó hablar, pero no pudo. Sentía que se estaba ahogando. Escuchaba un pitido insoportable en el oído. Empezó a escupir sangre… y volvió a quedar inconsciente.

A Jofre lo rescataron sus compañeros. Lo llevaron a una patrulla policial, pero allí, en vez de ayudarlos, les dijeron: “No lo vamos a montar, no lo vamos a montar”.

Jofre se estaba muriendo.

En ese momento llegó una camioneta que pertenecía a Ninoska, una mujer que siempre acompañaba a los estudiantes en las protestas. Una de esas mujeres que con el tiempo se convertirían en hadas madrinas de los manifestantes. Ninoska montó a Jofre en su camioneta y manejó hasta el Policlínico de Turmero. Los médicos lo sacaron ensangrentado y lo llevaron hasta la sala de emergencias, en donde tuvieron que reanimarlo tres veces.

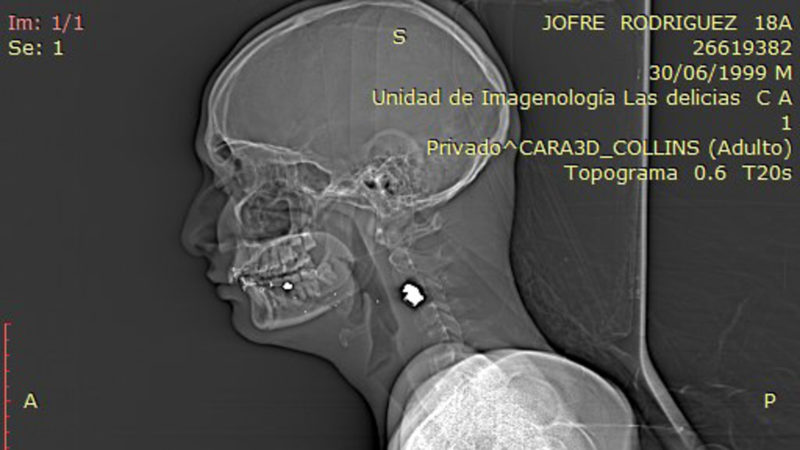

La bala entró por la cara, golpeó la mandíbula y rebotó hasta la cervical, cerca de la médula espinal.

Los médicos creyeron que no se salvaría.

Debían suturarle la lengua con hilos y ponerle ganchos entre la mandíbula y los dientes para que no la moviera. De eso se encargó el cirujano maxilofacial Antonio Tagliaferro, quien al operarlo levantó las manos hacia arriba y dijo:

—Que se le vaya a otro. A mí no.

Salió vivo del quirófano.

Luego, las enfermeras lo despertaron.

—Jofre, estás fuera de peligro. Te dispararon en la cara. Estás en el Policlínico de Turmero.

No podía hablar debido a los hilos y los ganchos, pero hizo un ademán con la mano y le trajeron un bolígrafo.

“Ajá, pero ¿qué pasó?”, escribió.

—Te dispararon, pero estás fuera de peligro —reiteró la enfermera.

“¿Y dónde fue? ¿En dónde me dieron?”.

—En la cara. Pero… ya estás bien.

“¡Gracias!”.

Mientras estaba en terapia intensiva, sus compañeros del María Inmaculada hacían una vigilia en la entrada del Policlínico. Luego, cuando estaba fuera de peligro y lo bajaron a la habitación, se enteró que se estaba haciendo una colecta para volver a operarlo porque la bala seguía alojada cerca de la médula espinal: debían sacársela y ponerle una prótesis para que no quedara paralítico.

Para una operación como esa necesitaban dinero. Mucho dinero. Casi 9 mil dólares.

En el piso, las enfermeras le armaron una bandera improvisada con una cobija amarilla, una azul y otra roja, y gasas en el medio, en representación de las estrellas. Allí recibía a las visitas: a su mamá, a su abuela, al obispo de Maracay, a Doctor Yaso, a los suyos. Lo visitó también la mamá de Neomar Lander, otro bachiller al que habían matado protestando contra el régimen. Al verlo, la mujer lo abrazó y él imaginaba que, mientras lo hacía, ella debía estarse preguntando por qué no era a su muchacho a quien le estaba dando ese abrazo.

Pese al ánimo que le daban las visitas, comenzó a sentirse un poco triste. Llevaba tres semanas en el hospital sin que nadie le dijera cuándo sería la operación. Se la pasaba cavilando. “Por qué estoy aquí, voy a tirar la toalla”. Hablaba con Dios, le decía: “Si esta es tu voluntad… pues me rindo”.

Fue ahí cuando iniciaron los escalofríos, que pronto se convirtieron en temblores, y que terminaron en una bajada de tensión.

Las enfermeras le aconsejaron que tuviera calma, que si seguía estresándose así le daría un infarto.

Jofre, a sus 18 años, no había tenido chance de tomarse la vida con calma.

Por estar hospitalizado, Jofre no pudo asistir a su graduación de bachiller. Así que el 21 de julio lo visitaron los compañeros de clase, dos profesores y la directora del María Inmaculada. Para recibirlos tuvo que ponerse una camisa por “encimita”. Primero cantaron el himno nacional, luego el himno del colegio: “Alta la frente, claros los ojos, vamos en búsqueda del ideal”. Le entregaron el título, firmó el libro de actas y sus compañeros se agruparon con él para tomarse una foto.

Esa imagen también se hizo viral.

Luego lo operaron.

Después de seis horas en el quirófano, salió con una prótesis en el cuello y con un collarín.

Regresar a casa el 28 de julio de 2017, luego de 32 días en el Políclinico, fue como renacer otra vez. De hecho, una neonatólogo, en broma, lo llama recién nacido porque desde ese día tuvo que aprenderlo todo de nuevo.

A escribir.

A comer.

A caminar.

Jofre Rodríguez renació, pero su nombre era el mismo. Y la inteligencia del régimen, cuando quería interceptar algún plan de movilización o plantón pacífico, lo incluía en su lista.

Un amigo suyo, que todavía seguía protestando en las calles, le escribió una vez para preguntarle:

“Jofre, ¿qué estás haciendo?”.

“Estoy en casa viendo televisión. ¿Qué pasó?”.

“Ah ok, ok. Es que nos bajaron una información de la Guardia en la que supuestamente tú estabas metido en unos grupos subversivos, que querías montar guarimbas”.

Entonces empezó a rumiar la idea de irse. Temía que lo hirieran de nuevo, o que se metieran con su familia.

Emigró a Perú el 5 de julio de 2018. Sí, el 5 de julio, ese día en que se conmemora la Firma del Acta de Independencia de Venezuela.

No tenía documentos, así que tuvo que irse por una trocha.

Él, un bachiller que creyó que sería un misionero en la política, terminó tramitando la condición de refugiado en Lima.

Un muchacho que quería ser abogado y que no estudió en su país porque le atemorizaba que quedarse lo perjudicara a él o a su familia.

Un joven que, luego de tres años fuera de Venezuela, solo quiere tomarse la vida con calma.

En mayo de 2021 cumplió 22 años. Los celebró con su mamá, extrañando a la familia que se quedó en Turmero. Sobre todo extrañó tomarse un café con su abuela. De hecho, cada vez que bebe uno, sea en su casa o en la agencia de viajes que es su lugar de trabajo, le viene a la cabeza su abuela. Entonces le escribe. Le pregunta cómo está, qué está haciendo.

Cada cierto tiempo cuenta su experiencia en conversatorios políticos y de derechos humanos, organizados por redes sociales. Que esté fuera del país no quiere decir que no pueda ayudar a la gente. Es su forma de regresar a Venezuela. Si le preguntan qué haría si pudiera volver a 2017, se toma unos segundos, como si nunca hubiese pensado en ello, y dice: “Creo que me hubiera gustado agacharme cuando escuché los disparos. Pero —se detiene, de verdad lo piensa— menos mal que no lo hice, porque quizá hubiesen matado a otro…”.

Volver

Volver