A los 11 años, Karen Palacios comenzó a soñar con ser clarinetista. Cuando lo logró, y sentía que podía conquistar espacios en grandes orquestas, se la llevaron presa. La acusaban de instigación pública. Días antes, en su cuenta de Twitter, había desahogado la rabia que sintió al saber que le negaban un contrato en la Filarmónica Nacional por haber firmado a favor del referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro.

Ilustraciones: Carlos Machado

Luego de horas ensayando con el clarinete, Karen Palacios hace una siesta. De pronto, un grupo de hombres, armados y vestidos de negro, tumban la puerta y entran: toman a Karen por los brazos. Ella lanza patadas al aire mientras la arrastran hasta una camioneta que está afuera de la vivienda.

Despierta.

Está empapada de sudor. Entiende que se trata de una pesadilla, que está a salvo, en su cama. Bebe un poco de agua, respira y vuelve a conciliar el sueño.

Karen conduce por la carretera Panamericana, la vía que conecta a Caracas con Los Teques, la capital del estado Miranda, donde vive. Regresa de un ensayo con la Filarmónica Nacional. Una camioneta la intercepta. Cinco hombres armados le exigen que se baje del carro. La agarran con fuerza y la hacen entrar en el vehículo de ellos.

Despierta.

Es un sueño.

Otro más.

Todo está bien.

O quizá no tanto. Porque para Karen Palacios el último año ha sido así. De demasiadas pesadillas. De demasiado insomnio. De demasiado sobresalto.

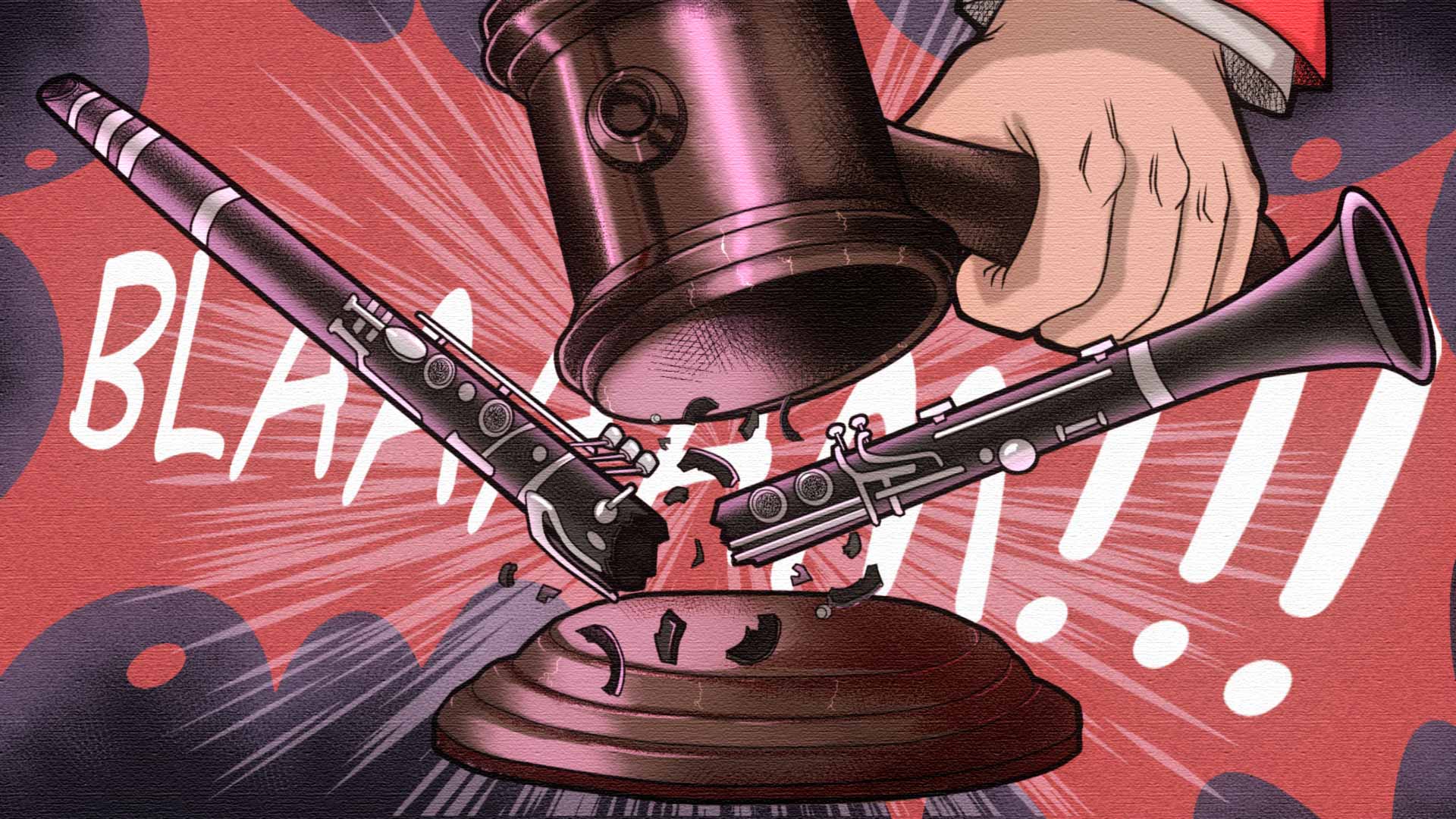

El concierto de la Filarmónica Nacional de Venezuela había salido bien. Ese 26 de mayo de 2019, luego de terminar la presentación, que formaba parte del Festival de Teatro de la Alcaldía de Caracas, llamaron a Karen a la oficina de William Loyo, coordinador de la orquesta, para informarle que, contrario a lo que le habían prometido meses atrás, no tendría un contrato con la institución. Según le dijeron, sabían que ella había firmado en 2016, tres años antes, a favor del referendo revocatorio, convocado por la Asamblea Nacional, para someter a votación la continuidad del mandato de Nicolás Maduro. Y eso, le insistieron, impedía que procediera dicho contrato.

¿Por qué? ¿Cómo era eso posible? ¿Entonces el esfuerzo y el talento no están por encima de las opiniones o posturas políticas? Karen, sorprendida y un poco incrédula ante lo que acababa de escuchar, se hacía muchas preguntas mientras sentía que se desvanecía su sueño de ascender a las grandes orquestas de Venezuela y el mundo. “Es una injusticia”, se repetía. Porque jamás había dejado de cumplir con lo que se le exigía como músico: disciplina, responsabilidad. Nunca había faltado a un ensayo ni a una presentación.

Llevada por la rabia, Karen tomó su celular y abrió su Twitter. Poco antes había descargado la aplicación y casi no la usaba. Abrió un hilo para drenar su furia. Le contó al mundo su indignación. Escribió que le prometieron un contrato una vez que el Festival terminara. Que ahora, por una postura personal, se lo negaban. “¿Por qué no me dijeron que era requisito pensar como ellos? Lógicamente no hubiese tocado todo este tiempo. Me parece una burla y una falta de respeto al trabajo que ejerzo y que tanto esfuerzo y dedicación me ha costado para poder tocar junto a cualquier orquesta”.

Luego de la publicación, recibió muchas manifestaciones de apoyo. También de rechazo —la insultaron, la amenazaron—, pero eso lo dejó pasar.

Karen nació en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques, y creció en el barrio Gran Colombia de esa ciudad. En casa muy temprano conoció la violencia: su padre era agresivo con ella y con su madre. Cuando llegó a la escuela, la niña intentaba abstraerse de esa realidad participando en actividades extracurriculares. Pero ninguna la apasionaba realmente. Hasta que un día, en una cadena nacional de radio y televisión, escuchó a una orquesta ejecutando un concierto y hubo algo, en aquellas melodías, que llamó su atención: se quedó absorta. Y entre tantos y tantos instrumentos, la cautivó el sonido de uno solo: el clarinete.

Tenía 11 años.

Entonces comenzó a decir que ella quería tocar uno de esos. Tanto insistió que sus padres decidieron llevarla a un núcleo del Sistema de Orquestas que recién se había inaugurado cerca de su casa. Pero allí no tenían el instrumento que ella deseaba. La única opción era el chelo. Sus padres le dijeron que lo intentara con ese y ella aceptó.

Todo comenzó a cambiar. Sus calificaciones en el colegio eran excelentes porque el Sistema le exigía a sus músicos buenas notas. Y se hizo una joven disciplinada. Si por alguna razón se veía obligada a faltar a una clase de música, se enfermaba: seis veces terminó hospitalizada por asma, y el médico dijo que eran ataques emocionales.

Con el chelo le iba bien, pero ella no se olvidaba del clarinete. No era fácil el cambio de instrumento porque en el Sistema no los permiten sino hasta cuando el estudiante ha cumplido los 18 años. A los 15, Karen le pidió a una compañera que le prestara su clarinete. Nunca había tenido uno en sus manos, nunca había recibido una clase, pero ella sabía cómo tocarlo: hizo sonar unas cuantas notas y sintió que su cuerpo vibró.

Sí, no había dudas: ella debía ser clarinetista.

¿Cómo comprarse uno? Vender su computadora fue la primera opción. A través de una red de ventas por internet, negoció el equipo y lo envió a su destino: a cambio recibiría el instrumento anhelado. El negocio resultó ser una estafa. Se quedó sin computadora y sin clarinete. Su madre se molestó. Su padre nunca se enteró.

Para poder cambiarse de instrumento, en la sede en la que estaba le exigían una autorización firmada por sus padres, quienes se la negaban. Fue por eso que, poco antes de cumplir 18 años, la joven se cambió de sede. El director del núcleo San Antonio de Los Altos, ciudad vecina a Los Teques, le advirtió que la recibiría como chelista; y que si demostraba ser la mejor con ese instrumento, le permitiría cambiarse al clarinete sin necesidad de una autorización.

Se esforzaba por ser la mejor chelista mientras ahorraba para comprarse un clarinete. Estaba segura de que podía lograrlo. Era 2012. Vendía pulseras y cadenas en la universidad en la que acaba de comenzar a estudiar Procesos Químicos, se iba caminando hasta su casa, no gastaba en comida de la calle: así reunió 300 dólares. Y luego de seis meses, alcanzó lo que tanto había perseguido: el director le informó que sí, que podía irse a la fila de los clarinetes. Y le dijo más: debía aprenderse una obra completa; ella sería la clarinetista principal, pues el rol solo podía desempeñarlo un menor de 18 años. Para ello solo tendría un mes. Karen abandonó el semestre en la universidad para pasar horas ensayando, con tutoriales en internet, y así logró aprenderse aquellas partituras.

En 2013 se propuso audicionar en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Estudió mucho y obtuvo un cupo. También aplicó para estudiar Educación Musical en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, pero quedó en la carrera de Matemáticas. Decidió estudiar los primeros semestres hasta obtener el cambio a Música.

A Karen las cosas le estaban saliendo bien. Ya era clarinetista. Había contado a su familia de su homosexualidad y eso la hacía sentirse libre. Tenía una pareja estable con quien compartía un mismo norte. Ya había construido su hogar en un anexo de la casa de su abuela, y después de mucho ahorrar había logrado comprarse un carro de segunda mano. Solo le quedaban por cumplir dos sueños: quedar en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y ser mamá.

Para ella, 2019 arrancó mal. El 23 de febrero su profesor de clarinete, a quien quería como a un padre, murió.

Karen gritó. Maldijo mil veces a la vida y a Dios. El luto no la alejó del clarinete. Siguió tocando. Tal vez era una forma de honrar a su maestro. Él la había recomendado a otras orquestas. Y ahora que ya no estaba, Karen recibió una propuesta que, en medio de ese duelo que parecía trastocarlo todo, la animó un poco: ser la clarinetista principal de la Filarmónica Nacional para unas presentaciones del Festival de Teatro de Caracas, que se haría en mayo.

Casi una semana después de haber publicado el hilo en Twitter, recibió una llamada de su abuela. Dos hombres que se identificaban como músicos la buscaban para llevarla a las oficinas de Atención a la Víctima en el Palacio de Miraflores. A Karen le pareció extraño, no sabía qué músicos eran, tuvo el pálpito de que algo andaba mal.

Llamó a su mamá y le pidió que fuera con su padre hasta la casa. Guardó el carro, escondió el celular y se dirigió a su hogar. Cuando iba en el camino se percató de que dos hombres la perseguían. Les preguntó quiénes eran y ellos respondieron que eran músicos. A las afueras de la casa, los hombres insistían en que debía acompañarlos a Miraflores para evaluar el caso que había denunciado en Twitter. Su padre, quien había sido guardia de honor y pertenece al ejército, le aconsejó que accediera a ir con ellos.

Karen aceptó y su madre, Judith Pérez, insistió en acompañarla.

En la camioneta, los hombres se pusieron chalecos antibalas con las siglas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Karen no entendía qué pasaba. “Definitivamente estoy en problemas”, pensó. En la autopista, al ver la dirección que tomó el vehículo, supo que no la llevaban a Miraflores. Terminó en un sótano de la sede del Dgcim de Boleíta, en el sureste de Caracas. A su mamá la dejaron en la entrada.

Al cabo de unas seis horas, a las 8:00 de la noche, le indicaron que debía firmar un papel, pero no permitían que lo leyera. Karen aceptó hacerlo, pero con miedo, dijo que la única condición era que dejaran a su madre regresar a su casa. Nunca supo qué decía aquella hoja.

Era viernes. Pasó todo ese fin de semana sentada en una silla.

En algún momento, le informaron que el lunes tendría una audiencia en la que presentarían su caso y un juez decidiría si quedaría presa o tendría libertad. Ella no sabía de qué la acusaban. El domingo la trasladaron a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Allí, le dijeron, un médico la examinaría y determinaría si había sufrido algún maltrato durante su arresto. El hombre solo le preguntó su nombre y edad. Nunca la revisó.

Durante el trayecto de una sede a otra, Karen quiso bajarse del carro y correr hasta la estación del metro más cercana. El pensamiento le daba vueltas en la cabeza y en algún momento rompió el silencio para preguntarle a su custodio qué pasaba si ella hacía eso: el hombre le dijo que debía dispararle.

El lunes 3 de junio, a las 11:00 de la mañana, llevaron a Karen hasta el tribunal. Cuando la esposaron, sintió que la trataban como a un criminal. Su madre, como pudo, logró colarse entre el tumulto. Al verla, sintió vergüenza. Karen le mostraba sus manos atadas y lloraba. La madre la abrazaba para consolarla. El juicio se realizó a las 7:00 de la noche. La acusaban de instigación pública. Dos fiscales y un juez decidieron que Karen podría salir en libertad bajo régimen de presentación.

Pensó que la pesadilla, finalmente, había terminado. Que el episodio quedaría como el trago más amargo que alguna vez probó.

Pero estaba equivocada. Porque de allí la llevaron de regreso a la Dgcim y luego la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina, un penal del estado Miranda. Sin explicación alguna, allí la mantuvieron 45 días más, aunque tenía boleta de excarcelación.

—¡Estás viva!— le dijo Judith Pérez, llorando, cuando días después le permitieron verla.

La madre había denunciado en la prensa lo que estaba ocurriendo con su hija. La organización Foro Penal Venezolano también. Su caso acaparaba la atención de la opinión pública cada vez más. El 16 de julio, Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Maduro, informó que Karen había sido liberada. Pero no era cierto: fue al día siguiente cuando le permitieron salir del calabozo.

Ha transcurrido poco más de un año de aquel momento. A veces parece demasiado tiempo; a veces parece poco. Es difícil ver las cosas en perspectiva. Ahora es septiembre de 2020. Karen padece de estrés post traumático, trastorno del sueño y depresión. Después de aquella experiencia le ha costado retomar su vida. Se reincorporó al conservatorio, pero no ha avanzado mucho. Consiguió varios trabajos formales tras salir de la cárcel, pero duró poco: la despedían “por depresiva”, según le dijeron.

Sigue tocando el clarinete. Es lo que la ayuda a mantenerse en pie: en la música, antes y ahora, siempre ha encontrado certezas.

Karen ya tiene un plan para cuando termine el confinamiento por la pandemia de covid-19, y para cuando finalice el régimen de presentación, que se ha extendido y no sabe bien por qué: está decidida a migrar lejos, muy lejos, a un lugar donde no tenga miedo de vivir, a un sitio donde pueda expresarse libremente, sin represalias; a un país donde no se sienta perseguida; donde pueda dormir tranquila.

Volver

Volver