Harto de que el dinero no le rindiera a pesar de tener varios trabajos a la vez, José Miguel Vivas decidió migrar a Argentina en mayo de 2016. Vendió las alianzas de boda de sus padres para pagar el boleto de avión. Al llegar, insomne, lloró al repasar el desmembramiento de su familia que era, a la vez, el de su país.

ILUSTRACIONES: CARLOS LEOPOLDO MACHADO

ILUSTRACIONES: CARLOS LEOPOLDO MACHADO

Frente al espejo veo caer una lágrima. Significa más que la evidente tristeza que cargo: es la gota de un mar que embiste con distancia, adioses y desilusión. Fueron muchos años los que pasaron para llegar frente a este espejo, pero si pienso en el paso del tiempo, solo me acometen flashes.

El primero me lleva a 1998, y me muestra a mi padre comprándonos, a mi hermano y a mí, boinas del Movimiento Quinta República (MVR) para celebrar la victoria de Hugo Chávez Frías, ese hombre que en casa ya veíamos constantemente en un tape, vestido de verde oliva, con su cara enjuta y una voz ligeramente engolada, diciendo que asumía la responsabilidad de un golpe fracasado, en un país donde eso era realmente una novedad. Me refiero al hecho de asumir responsabilidades. Ese breve discurso, donde dijo el famoso “por ahora” que lo posicionó como una nueva figura política en Venezuela, era el que solíamos ver previo a su asunción al poder.

Yo tenía 6 años, mi hermano 11, mi padre 45 y mi madre 42. Era diciembre de 1998. La vida rebosaba y la esperanza parecía, por fin, asomarse en nuestra casa: la pantalla del televisor de nuestra sala en Maracaibo anunciaba que Chávez había logrado el 56,20 por ciento de los votos y la marcha de Venevisión, compuesta por el maestro Aníbal de Abreu, sonaba al máximo volumen.

En junio de ese año había sido la copa del Mundo en Francia, y mi alegría al ver el juego casi divino de Zinedine Zidane en la final, marcando dos goles, era la comparación más cercana que mi mente de niño podía encontrar con la alegría de papá, que sonreía con todos los dientes en el extremo izquierdo del sofá.

“Ese Chávez es tu Zidane, ¿no papi?”, le pregunté. Y él, sin mudar su sonrisa, me respondió: “¡Más! Es como diría el pastor de la iglesia a la que va tu madre: es quien nos llevará a la tierra prometida; el que nos va a abrir las puertas del cielo que nos cerró la cuarta”.

En el otro extremo del mueble estaba mamá que, ante el mapa teñido de rojo, exclamaba: “¡Así es! Y esa es la sangre de Cristo. ¡Aleluya!”. Su alegría era más inocente; más cercana a la de mi hermano y a la mía. En su maniqueísmo religioso, ella sentía que nosotros éramos parte de los buenos que habíamos vencido el mal.

En medio de esa algarabía, sonó el teléfono. Era Jairo, vecino del edificio de al lado. Mami, después de exclamar su nombre —con esa tonada maracucha, transformando el “Jairo” en “Jaaairo”, con dos “a” adicionales— gritaba la buena nueva, y papá hacía lo mismo, a través del otro teléfono, con su hermano Robert, quien compartía los mismos ideales que ellos.

No podría explicar más vericuetos de esa noche. Yo solo era un niño siendo feliz… y tal vez mis padres también. Al menos lucían así, como niños siendo felices.

El segundo flash es de algún momento del año 2002. En la presidencia, Chávez había llevado adelante su proyecto de constituyente, que buscaba refundar el Estado. También había radicalizado su discurso y sus maneras. Eran tiempos turbulentos. Su salida y su regreso al poder, 48 horas después, en abril de ese 2002; el paro petrolero promovido por Fedecámaras y la CTV en diciembre; las protestas en las calles de todo el país por el descontento; las marchas y contramarchas de la oposición. Algo había cambiado definitivamente.

Lo pude notar en casa.

La semana posterior a la vuelta de Chávez al poder, mi tío Robert llamó a mi papá para decirle que se iba definitivamente a vivir a Estados Unidos, porque el panorama futuro no le pintaba nada bien. Se había decepcionado de aquel hombre del “por ahora”, y no quería estar presente para cuando todo se derrumbara.

Jairo dejó de visitarnos y de llamar, porque fue uno de los tantos trabajadores de PDVSA que el mismo Chávez despidió, en cadena nacional, luego del paro petrolero. No podía creer que mis padres siguieran fieles a esa idea que a él le había arruinado la vida en ese momento. Nos fuimos aislando más y más… y yo, teniendo unos 9 años, me preguntaba ¿hasta dónde se puede llegar con el fanatismo?

El tercer flash es en noviembre de 2010. Papá había sido diagnosticado con cáncer de páncreas a mediados de ese año. Comenzó con unos dolores en la espalda baja que, en principio, aparentaban no ser graves. Él pensaba que con reposo se irían. No fue así. Las circunstancias en Maracaibo no ayudaban a su mejoría sino que, por el contrario, aceleraban el deterioro de su calidad de vida.

Entre 2009 y 2010, la ciudad —el estado Zulia todo— comenzó a sufrir una larga, interminable, crisis eléctrica. Por un lado, la infraestructura de plantas generadoras y las redes de distribución no recibió el mantenimiento ni fue actualizada; y, por otro lado, al ser dependientes en gran medida de la energía hidroeléctrica, especialmente de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en el Guri, propiciaron que los bajos niveles de agua debido a una sequía prolongada afectaran la capacidad de generación eléctrica.

Los apagones comenzaron a ser pan de cada día, y eran tan sorpresivos y duraderos, que terminaron por dañar el ascensor del edificio donde vivíamos. Ante lo sucedido, recuerdo que en la junta de condominio donde se trató ese tema casi ninguno de los vecinos quiso pagar la cuota para arreglar el ascensor porque consideraban que había cosas mucho más importantes en las que invertir el poco dinero que había. “Nos tocará hacer ejercicio”, fueron las palabras de despedida en aquella reunión.

Nuestro apartamento se encontraba en el 6to piso. Eran 21 escalones por cada uno de ellos que, al bajar y subir, consumían a mi padre al compás del cáncer. En un mes, había perdido más de 12 kilos y su espalda le dolía cada vez más. La situación en la salud pública era deplorable, con una escasez severa de suministros médicos esenciales, y un ambiente hospitalario deteriorado que complicaba la atención adecuada de los pacientes.

Esto nos obligó a solucionar por nuestra cuenta.

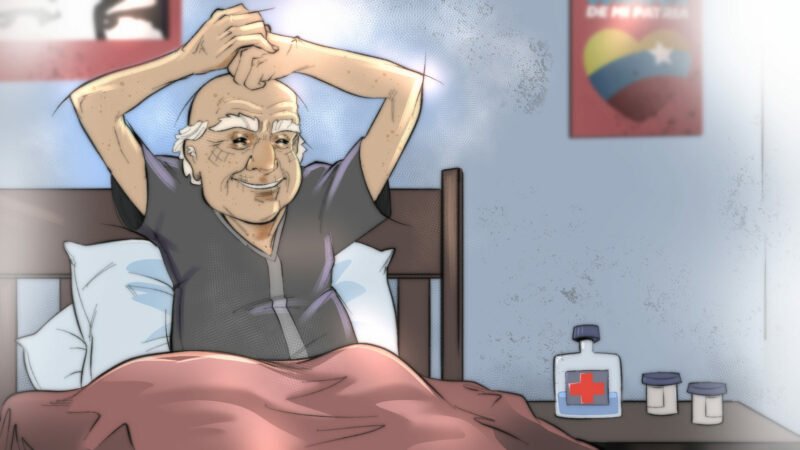

En aquel día de noviembre al que me lleva este flash, ya papá no puede caminar. Está tendido en la cama con sus piernas completamente edematizadas. Hacía ya varias semanas que no conseguíamos en ninguna farmacia la albúmina, que él necesitaba para paliar la natural retención de líquido de la que padecen los pacientes oncológicos.

Esa noche papá no pudo resistir más. Una de las cosas finales que hizo, antes de morir, fue saludar a mi tía Esperanza, una de sus últimas trincheras chavistas, golpeando su palma con su puño sobre su cabeza… tal como acostumbraba hacer Chávez. Papá era la paradoja del país que habitamos.

El último no es un flash, sino algo que ha pasado unas horas antes de estar frente a este espejo de una habitación en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires.

Tras la muerte de papá, nuestra familia comenzó a tener problemas económicos cada vez más serios. No solo su enfermedad nos había dejado casi en la bancarrota, sino que justo en esa coyuntura, los salarios en Venezuela experimentaron una caída significativa. Y el naufragio del país se acentuó.

El control de cambio impuesto en 2003 era cada vez más férreo. Se producía poco. Se importaba poco. En 2013, Chávez murió —también de cáncer— lo que coincidió con un descenso estrepitoso de los precios del petróleo, principal fuente de ingreso de la nación. Corrupción. Escasez. Para 2015, la inflación anual superó el 180 por ciento. Y no perdería su ritmo galopante hasta llegar al pantano de la hiperinflación.

Durante esos años, ya graduado como periodista y locutor, trabajé como profesor en la Universidad Católica Cecilio Acosta, como locutor en la emisora de radio La Mega, y fui voice over para diferentes marcas. Mi ingreso mensual, para principios de 2016, era de 12 mil bolívares fuertes, lo que apenas superaba el salario mínimo. Con todos los trabajos que había soñado, a fin de mes apenas podía comprar 2 kilos de carne (lo equivalente a 8 mil bolívares fuertes) y 2 kilos de arroz (lo equivalente a 4 mil bolívares fuertes).

Ante tal panorama, un día le dije a mi hermano y a mi madre que la única opción que tenía para cambiar la realidad que estábamos viviendo era migrar. Mamá, al principio, no estuvo muy de acuerdo y prefirió guardar silencio, pero al final de ese día me dijo que me daría su herencia en vida: las alianzas de oro de ella y mi padre. Las vendí. Con eso compré el boleto a Buenos Aires, con fecha del 15 de mayo de 2016.

Tenía, entonces, 23 años.

La noche previa a mi partida no pude dormir. Tampoco concilié el sueño durante el vuelo ni cuando llegué a esta habitación del barrio San Telmo de Buenos Aires que me prestó por unos días mi amigo Manuel. Después de dar tantas vueltas en esa cama, me levanté y fui al baño. Me miré fijo al espejo. Recordé esa frase de Ricardo Piglia en Respiración artificial: “El exilio es un largo insomnio. Es una ausencia que solo se puede tapar con palabras. El exilio es la utopía. El destierro, el éxodo, es un vacío, un espacio suspendido en el tiempo, entre dos tiempos, el pasado y el futuro; el presente (este vacío, esta terra incógnita) es también la utopía”.

No pude evitar que por mi mejilla cayera una lágrima; esta lágrima cargada de distancia, adioses y desilusión.

Durante varias madrugadas, dando vueltas en una cama prestada de Buenos Aires, volvía en mi mente al apartamento de Maracaibo, a esa noche donde papá sonríe y mamá también. Donde los ojos les brillan, y con las boinas lucen tocados como por una aureola roja; como si se tratase de las lenguas de fuego en el Pentecostés.

A veces, quisiera que esta misma escena fuera una imagen estática, protegida con vidrios gruesos y hombres de seguridad, cual obra de museo, y que el tiempo no arremetiera contra ella con toda su violencia, quitando sonrisas y razones y trayendo pesares, exilios.

En 2022, enfermó mamá, también de cáncer. En ese punto ya llevaba algún tiempo sola, pues un año después que lo hice yo, mi hermano decidió irse definitivamente a Chile. El doctor que trataba a nuestra madre nos pidió —casi nos rogó— que fuéramos a acompañarla en su último tramo.

Lo hicimos. Al volver, tuve la sensación de que habíamos aterrizado en una patria que agonizaba como ella. Y entonces, en medio de apagones de luz, falta de agua y atendiendo a vecinos que al vernos llegar del extranjero nos pedían ayuda las 24 horas del día, también vi morir a mi mamá sin llegar a la tierra prometida. Sin embargo, aún en su partida, quedó la certeza de que, en algún rincón del tiempo, este país encontrará su redención y renacerá de sus cenizas.

Y ahora, dos años después, lo sigo creyendo.

Volver

Volver