La periodista venezolana Lis Sánchez llegó a Roma un frío día de enero de 2014. Desde el 6 de marzo de este año está confinada en su casa por el avance del coronavirus, que en Italia ha dejado 4 mil 032 muertes hasta el viernes 20 de marzo. Rememorando los primeros días de su encierro, reflexiona sobre las palabras que la han sostenido.

La periodista venezolana Lis Sánchez llegó a Roma un frío día de enero de 2014. Desde el 6 de marzo de este año está confinada en su casa por el avance del coronavirus, que en Italia ha dejado 4 mil 032 muertes hasta el viernes 20 de marzo. Rememorando los primeros días de su encierro, reflexiona sobre las palabras que la han sostenido.

Fotografías: Patricia Machado/Daniel Cáceres

Ilustración: Elodie Longo

—(Pina): Hay momentos en los que ya no resisto más. Parece que jamás vaya a pasar este invierno.

— (Francesco): Pasará, pasará. Y volverá de nuevo la primavera y será aún más hermosa que las

otras porque seremos libres. Tenemos que creerlo. Tenemos que desearlo.

Diálogo de la cinta Roma, ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1945)

Para coger las frutas y los vegetales era obligatorio tener guantes de plástico. Sentía las manos un poco secas después de 10 días de aislamiento, pero aun así me los puse. Naranjas, tomates, un mango y un aguacate. Los marqué en la lista. Desde que el coronavirus nos confinó en casa, salía solo para comprar lo que necesitaba. Era martes 17 de marzo de 2020. Había una cola de 12 personas fuera del supermercado. Los trabajadores llevaban mascarillas, la mayoría de los clientes también, pero yo no. La Organización Mundial de la Salud recomendó que solo las usaran quienes tuvieran la covid—19 o quienes sospecharan haberse contagiado.

Viendo la escena, volví a pensar en cómo esta pandemia —declarada por la OMS el 11 de marzo— ha causado estragos en nuestra cotidianidad. Y volví a recordar esa noticia que, a comienzos de enero, leía desde mi sofá con incredulidad: la ciudad de Wuhan, en China, estaba sumergida en el pánico ante las cifras alarmantes de contagiados de una enfermedad nueva y de muy fácil propagación. Leí que construyeron un hospital en 10 días. Que había cuerpos abandonados en las calles. Que la gente estaba encerrada.

Nunca se me ocurrió pensar que Roma, ciudad donde vivo, podía convertirse en una postal similar a aquella. Pero a mediados de febrero Italia comprobó dos casos positivos de coronavirus. Pronto, en el norte del país, se reportaron otros 16 el mismo día. Luego 66. Y desde entonces el incremento ha sido indetenible: el contagio avanza a la velocidad de los estornudos.

El primer decreto del Gobierno italiano para frenar este brote me sorprendió en la oficina el miércoles 4 de marzo. Las medidas que se habían adoptado primero en las regiones de Lombardía, Piemonte, Emilia Romaña y Veneto, ahora se extendían al resto del país: se restringiría la movilidad, se limitarían las actividades comerciales, culturales y deportivas, las escuelas se cerrarían por dos semanas y se recomendaba el teletrabajo.

Había confusión, desinformación. Nunca había visto algo así.

Soy venezolana. Llegué a Roma el 2 de enero de 2014. Era invierno. Traía cuatro maletas, dos hijos —uno de casi 2 años y otro de 5—, un esposo, un pasaporte venezolano y una carrera como periodista por comenzar de nuevo, luego de 12 años en el terreno. Era el tercer país en el que me tocaba vivir sin haberlo escogido. Esta vez, porque mi esposo debía moverse a la oficina de Italia.

Yo no quería volver a vivir en un país que no había elegido. Pero tampoco tenía un país a donde regresar. Así que acepté quedarme aquí. Con los años, mucho ha cambiado. Ya no estoy casada. Y Roma y yo hemos desarrollado una relación más sólida, un lenguaje común, como el de los amantes.

Trabajo para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estamos acostumbrados a lidiar con historias duras de países en crisis. Ahora Italia era un país crisis. En la oficina anunciaron el teletrabajo el viernes 6 de marzo. El cierre de las escuelas no sería un drama para mí porque podría quedarme en casa con mis hijos.

Al día siguiente, un resfriado me derrotó, así que los niños se fueron a casa del padre. Por seguridad me aislé voluntariamente, aunque no tenía los síntomas del coronavirus. Era solo un resfriado sin fiebre ni dolor de garganta, pero sí mucho dolor de cabeza y cansancio. Fue ese decaimiento lo que no me permitió ver la rueda de prensa en la que decretaron, el 8 de marzo, todo el territorio nacional como “zona protegida”: el virus se expandía como una mancha de tinta roja, corriendo de norte a sur, sobre el mapa italiano.

Al día siguiente, un resfriado me derrotó, así que los niños se fueron a casa del padre. Por seguridad me aislé voluntariamente, aunque no tenía los síntomas del coronavirus. Era solo un resfriado sin fiebre ni dolor de garganta, pero sí mucho dolor de cabeza y cansancio. Fue ese decaimiento lo que no me permitió ver la rueda de prensa en la que decretaron, el 8 de marzo, todo el territorio nacional como “zona protegida”: el virus se expandía como una mancha de tinta roja, corriendo de norte a sur, sobre el mapa italiano.

La misma tinta que estaba pintando al mundo entero.

A partir de entonces, las restricciones fueron mayores. Se limitó la libertad de movimiento: se podía salir por exigencias laborales, emergencias o motivos de salud. Y solo con un certificado de circulación, que se podía imprimir desde la página del Ministerio del Interior o que un policía puede facilitar. Allí debía estar especificado el motivo de la salida. La policía puede comprobar los datos. Y en caso de testimonio falso, la persona es penalizada con una multa de hasta 206 euros.

El lunes me desperté sana, pensando en lo que significaría todo esto para la cultura italiana. Este es un país vivo. Aquí la gente hace muy poca vida en su casa. En el bar el primer café, en el bar el café después del almuerzo, en el bar el aperitivo, en el bar el encuentro con los amigos, en el bar todo. Se vive en las calles. La gente se abraza, se besa dos veces, es conversadora.

¿Cómo es que ahora se iba a imponer la cultura de la distancia?

Pero así ha sido. Ha tocado este encierro largo. En el desvarío algunas palabras me persiguen. Me he dado cuenta de que hay unas que estoy repitiendo más: en llamadas, en mensajes de texto, en Twitter, en los diálogos a distancia que voy estableciendo. ¿Será una pista para entender lo que estoy viviendo?

¿Será que en las palabras busco las respuestas?

El martes mis hijos volvieron a casa. Hemos improvisado una escuela en la sala. Nos hemos tirado en el piso. Hemos jugado. He bailado con mi hija entre tarea y tarea. Un pedazo del comedor se ha convertido en mi oficina. A veces me he aislado con los audífonos.

La sala también se volvió un estudio de yoga para mis clases online. Y el lugar favorito para los encuentros virtuales con mis amigas: hemos bebido vino, simulando que estamos alrededor de una mesa en cualquier bar del mundo. Hemos tratado de mantenernos alegres.

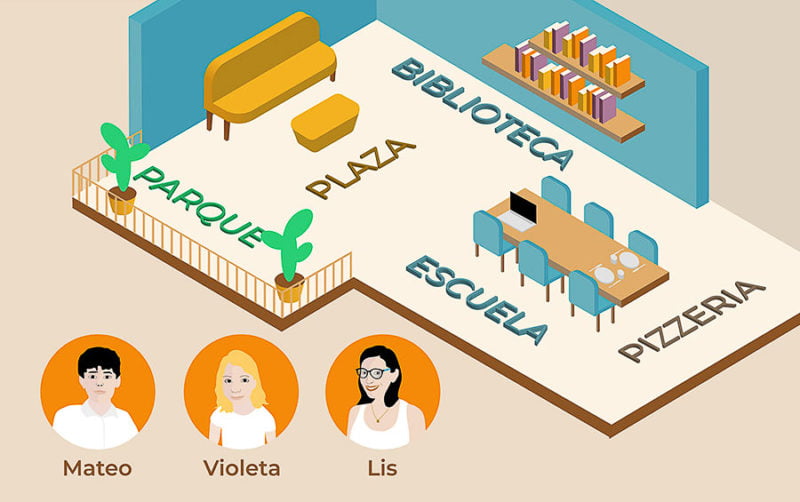

Pasamos la mayoría del tiempo en este lugar, que ahora tiene más significado y es, a su vez, nuestra pizzería, bar, gimnasio, biblioteca, museo, cine, escuela, como lo dibuja mi amiga Elodie, una romana que también lleva los mismos días de aislamiento.

Mi casa mide 113 metros cuadrados y tiene un balcón que da a un parque. Cuando terminamos con el trabajo y las tareas, mis hijos y yo nos sentamos en el balcón a ver pasar a los vecinos que pasean los perros. A veces les ponemos música, algunos nos saludan.

Cuando hay sol de primavera, las caras son más felices. A pesar de todo.

El jueves 12 de marzo se cerraron completamente todos los bares y restaurantes de Italia. Por suerte, los supermercados estaban funcionando más o menos organizados, a pesar de que al principio la gente hizo compras nerviosas y vació los estantes del agua, la pasta y el pan.

Ese día sentí que debía hacer algo que me desconectara del espacio y el tiempo. Siempre quise saber cuántos libros tengo. Nunca había tenido tiempo para contarlos. Ese era el momento. Armé torres de libros, no muy altas. Vacié los estantes de toda la casa. Me puse una mascarilla para quitarles el polvo.

Y así comencé a viajar en el tiempo. Me topé con dedicatorias, libros regalados, prestados, comprados y uno robado. Sí, de eso no me siento orgullosa. El cuento es que viví en Tailandia por tres años y allá no se encontraban libros en español; tenía muchas ganas de leer Gomorra, de Roberto Saviano, así que delicadamente lo sustraje de la biblioteca de una amiga. Después me mudé y nunca lo devolví. Aquí lo tengo.

También me encontré un libro dedicado por Elena Poniatowska, Tinísima. Una vez la entrevisté y le pedí que me lo firmara. Los libros me recordaban a amigos que he conocido en el camino. Óscar Martínez, Los migrantes que no importan. Santiago Gamboa, Ulises. Héctor Torres, Objetos no declarados. Carlos Manuel Álvarez, Los caídos.

La literatura salva. Parece un cliché, pero fue lo que sentí ese día. Me salvó en mi divorcio y me ha vuelto a salvar en el encierro.

La literatura me ha hecho resiliente.

Italia es el país con más ancianos de toda Europa. 23% de la población —unos 14 millones de personas— tiene más de 65 años. En el mundo, solo Japón los supera.

La “tasa de mortalidad” en mi edificio la calculo por el número de veces que veo en la entrada una mesita con un mantel negro y un libro encima donde la gente puede escribir algún recuerdo sobre el fallecido. Cuando le pregunto a Alessandro, el portero, siempre me da detalles: me dice en qué piso vivía el anciano, quién era. Son muchas las veces que se pone la mesita, más de cuatro al año.

Aquí se convive con la muerte, aunque los viejos duren tanto y en condiciones envidiables. Con el coronavirus, este país se movilizó —mejor dicho, se paralizó— para intentar darles más vida a sus ancianos. Nos han pedido no colapsar las salas de emergencia de los hospitales. Nos han pedido responsabilidad, paciencia, tolerancia. A las 6:00 de la tarde, la gente se asoma a sus balcones para saludar y poner canciones. En mi edificio salen muy pocos. No he vuelto a ver a los viejitos que conozco. Probablemente están asustados. He salido al balcón y he puesto la música bajita para no molestarlos.

En mi encierro, no he dejado de pensar en la inmensa población que trabaja ilegalmente, en los migrantes, en los venezolanos que apenas empiezan vida en medio de este caos. Es duro escapar de la guerra, la violencia o la pobreza para llegar a este país con calles desiertas.

En redes sociales y en carteles en las ventanas he leído a gente que ha escrito que todo va a salir bien. #andràtuttobene. Dicen que Italia ya ha sobrevivido muchas veces. Y eso es cierto.

Quizá la palabra solidaridad se vuelva a redefinir usando el imaginario italiano.

El sábado 14 de marzo por la mañana fui al mercado que queda cerca de mi casa, donde suelo comprar frutas, verduras, quesos, huevos frescos y flores. No había flores, solo alimentos. Permitían el ingreso de una persona a la vez. A un metro de distancia saludé a Marco, mi carnicero de confianza. Es él quien prepara las hamburguesas y albóndigas favoritas de mis hijos. Siempre lo acompañan Roberta, su hermana, y Emilio, su padre.

El sábado 14 de marzo por la mañana fui al mercado que queda cerca de mi casa, donde suelo comprar frutas, verduras, quesos, huevos frescos y flores. No había flores, solo alimentos. Permitían el ingreso de una persona a la vez. A un metro de distancia saludé a Marco, mi carnicero de confianza. Es él quien prepara las hamburguesas y albóndigas favoritas de mis hijos. Siempre lo acompañan Roberta, su hermana, y Emilio, su padre.

Esta vez Emilio no me miró mucho. Me explicó que también podía ordenar por WhatsApp, así no tenía que venir al mercado. Marco les mandó saludos a los niños. Me despedí agitando mi mano, con distancia. Se me hizo un nudo en la garganta. No sé si porque a Emilio le vi más canas que nunca y pude ver su fragilidad, o porque pensé en lo duro que golpearían económicamente a las familias italianas todas estas medidas.

Marco me dijo que todo irá bien. Pero yo sentí angustia.

El martes 17 trágico: el coronavirus dejó 345 muertes ese día. Mi vecino ponía canciones de Fabrizio de André. Esa noche ni él ni yo pegamos un ojo. Por suerte, los niños dormían.

A las 8:00 de la noche me había asomado al balcón para saludar a los vecinos con la linterna del celular, como se había anunciado por las redes sociales que podíamos hacer, quizá para no sentirnos tan solos. En mi edificio, sin embargo, no salió nadie, así que cerré nuevamente la ventana. Hacía frío.

El país poco a poco se va cubriendo de tristeza. Son tantos muertos. Pero los números no dicen nada de cuando se ven las imágenes de los ataúdes en la iglesia de Bérgamo: hoy los italianos no pueden ni siquiera celebrar los ritos de la muerte, porque todos estamos en cuarentena tratando de frenar esta catástrofe.

Esa es quizá la expresión más elocuente de la soledad.

Pero la vida persiste. Una de estas noches bajé a botar la basura. Aproveché para dar la vuelta a la manzana y en el camino encontré a una pareja de cuarentones que caminaba por el parque. No había más nadie. No respetaban la distancia que debe haber entre las personas: se rozaban las manos, se abrazaban y murmuraban, como novios. No parecía un matrimonio que salía del hastío a dar un paseo. El hombre llevaba una bolsa con un litro de leche y galletas. Al verme, se asustaron y se separaron en seguida. Yo me reí y pensé que el amor, ahora más que nunca, se convertía en un acto subversivo.

Pero la vida persiste. Una de estas noches bajé a botar la basura. Aproveché para dar la vuelta a la manzana y en el camino encontré a una pareja de cuarentones que caminaba por el parque. No había más nadie. No respetaban la distancia que debe haber entre las personas: se rozaban las manos, se abrazaban y murmuraban, como novios. No parecía un matrimonio que salía del hastío a dar un paseo. El hombre llevaba una bolsa con un litro de leche y galletas. Al verme, se asustaron y se separaron en seguida. Yo me reí y pensé que el amor, ahora más que nunca, se convertía en un acto subversivo.

Hoy, en medio de esta coyuntura que atraviesa el mundo, tengo más que cuatro maletas. Mis hijos tienen 7 y 9 años. Vivo a más de 10 mil kilómetros de la ciudad donde nací. Me gusta comprar flores los sábados, caminar o ir en bicicleta al trabajo. Insultar en italiano siempre es un placer divino, como lo es comer pasta los domingos. Como quejarme con o sin razón. Como leer a Italo Calvino o a César Pavese. Como visitar a Gramsci en el cementerio.

He ganado un país, una cultura que me gusta y que hoy escogería.

Es viernes 20 de marzo. Escribo esta historia mientras me pregunto cuál será el final de todo. A pesar de la incertidumbre, pienso que ya he ido asimilando mi nueva realidad. Tengo las manos menos secas y las canas visibles porque no puedo ir a la peluquería. Tengo una chaqueta en mi silla para ponérmela en mis reuniones virtuales, para estar un poco más elegante. Tengo menos tiempo para leer.

Me di cuenta de que ya no hago planes: vivo el día a día.

Para el 20 de marzo en Italia van 4 mil 032 muertos por el coronavirus. Son demasiados. Más que los 3 mil 250 que se han registrado en China. Me pierdo pensando en todo esto. Suena el teléfono. Es mi madre. Me llama desde San Cristóbal, en el occidente de Venezuela, donde nací. Me cuenta que allá no hay gasolina —o que hay menos que antes—, que buena parte del día no tiene electricidad, que cerraron la frontera. Me pregunta cómo haré para enviar las próximas remesas. Me preocupa lo que el coronavirus puede significar para Venezuela. Quizá es por eso que al colgar vuelvo a pensar en palabras como primavera, solidaridad, resiliencia, angustia, soledad, amor.

Son de esas palabras que brillan con más plenitud en los momentos más oscuros.

Volver

Volver