La noche del 23 de diciembre de 2016, la periodista Adriana Cuicas volvía a su casa, en Cabudare, cuando vio que un hombre se bajó de un carro y se le acercó. De lo sucedido no recuerda nada, pero despertó en un ambulatorio con una herida en la cabeza. Lo que ocurrió a continuación lo cuenta en este testimonio.

Ilustraciones: Ivette Díaz

Albita, una de mis maestras de primaria, solía decir que “la cabeza no solo sirve para llevar cabello, también sirve para pensar”. En el salón todos nos reíamos. Todos, menos quienes se sentían aludidos.

Ese recuerdo me vino a la mente cuando supe que podía morir por una infección en la cabeza.

Tuve miedo, lo admito.

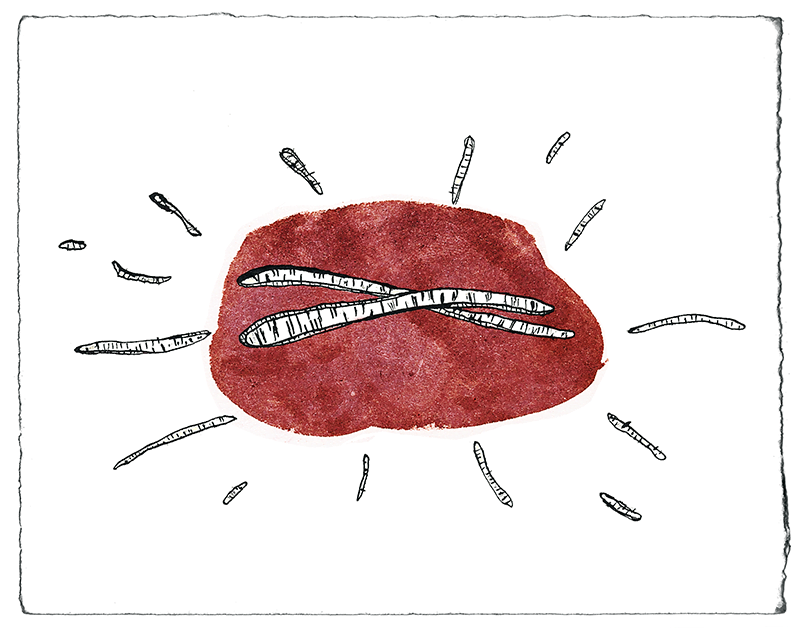

Por primera vez en mi vida sentí que podía morir. El asunto comenzó cuando en la esquina de la entrada a mi barrio fui víctima de un atraco violento. Me rompieron la cabeza por un celular y la herida, mal curada, se infectó y crió gusanos. Sobreviví a eso. Y quiero contar todo lo que me pasó.

El 23 de diciembre de 2016, a eso de las 2:00 de la tarde, salí de mi casa en Cabudare, una ciudad pequeña del estado Lara. Eran los días en los que el presidente Nicolás Maduro ordenó recoger en 48 horas todos los billetes de 100 bolívares. Las colas en los bancos eran interminables. Yo fui donde tengo una cuenta de ahorros, a buscar lo necesario para mis compras navideñas.

Salí de la agencia una hora y media después, y entré a la peluquería para arreglarme un poco para, de ahí, ir a la casa de mi abuela. Ese día era el cumpleaños de Nany, mi prima más querida.

Terminaron de arreglarme el cabello a las siete de la noche. A esa hora llamé a Nany para decirle que se me había hecho tarde. Para llegar a casa de mi abuela debía salir de Cabudare y cruzar Barquisimeto de este a oeste, lo cual me tomaría una hora y media en transporte público. Ignorando su sugerencia de vernos otro día, le dije que iba a tratar de tomar un taxi para llegar a su celebración.

Salí de la peluquería, a unas pocas calles de mi casa, y caminé hasta una línea de taxi cercana. Me dijeron que la carrera me saldría en 4 mil bolívares, lo cual me pareció algo costoso, tomando en cuenta que también debía tomar otro de regreso para dormir sobre mi almohada y al lado del siempre cuerpo tibio de mi esposo, lo cual procuro hacer todas las noches.

Decidí no ir a la fiesta y desde la calle volví a llamar a Nany para excusarme. Justamente estaba a punto de guardar mi celular en la cartera, cuando vi que un carro rojo (ese rojo de las bases que les ponen a los vehículos cuando les van a retocar el color), se estacionó a toda velocidad unos pocos metros delante de mí.

Un joven se bajó presuroso y caminó hacia donde me encontraba.

De ahí en adelante, no recuerdo nada.

Aparecí en el ambulatorio Don Felipe Ponte, de Cabudare, con una raja en mi cabeza.

Mi esposo me cuenta que cuatro jóvenes (dos chicos y dos chicas), que viven en las urbanizaciones cercanas a nuestra casa, me recogieron del piso donde yacía inconsciente. Lograron despertarme y me llevaron al centro de salud que está cruzando la calle del lugar donde me robaron el celular y me golpearon la cabeza tan fuerte que perdí el conocimiento.

No recuerdo cómo, pero en ese estado, quizás de aturdimiento, di el número telefónico de mi madre correctamente y también indicaciones precisas para que manejaran la noticia con discreción, pues desde el 2011 fue diagnosticada con trastorno bipolar.

Me fue a buscar Elías, mi esposo.

Me cuentan que lloró al verme ensangrentada y llena de barro. Mi cabeza estaba dividida en dos mitades: la derecha todavía guardaba la prestancia de una cabellera que recién acaba de salir de la peluquería, y la otra, la izquierda, estaba profundamente herida.

Cuando llegó, yo estaba acostada en una camilla. Luego me contaría que lo llamé gusano. Así le empecé a decir unos meses después de que empezamos a vivir juntos. Que usara el apodo que le puse cariñosamente un día que estábamos jugando, lo quebró.

Escuché que debía comprar todo lo necesario para que el personal del centro asistencial me lavara y me suturara la herida, pues no tenían ni hilo para sutura. Yo, en medio de lo atontada que me dejó el golpe, y aún acostada en la camilla, le dije que en mi cartera había efectivo. Había lo suficiente para un mercado de dos semanas, así que tomó una parte y fue en busca de lo necesario. Fue con estos vecinos que amablemente me recogieron en la calle, quienes lo llevaron en su auto a dos farmacias, un recorrido bastante corto para las circunstancias de abastecimiento de medicinas e insumos en que se encuentra el país.

Mientras tanto, según me cuentan, yo repetía la historia del robo una y otra vez, lo cual preocupó a los médicos. Me sedaron, me cosieron y me mandaron en una ambulancia hasta el Hospital Central de Barquisimeto, donde, a falta de un tomógrafo, me hicieron unas radiografías en la cabeza. Nos dijeron que no había nada de qué preocuparse.

Al salir del hospital, cada uno buscó su manera de suavizar el trance: yo me compré un Toddy caliente y mi esposo se fumó un cigarrillo.

Al salir del hospital, cada uno buscó su manera de suavizar el trance: yo me compré un Toddy caliente y mi esposo se fumó un cigarrillo.

Nos subimos a un taxi, que cobró lo mismo que me negué a pagar unas horas antes, y nos fuimos a casa. Elías, con la dulzura que lo caracteriza, me ayudó a bañarme porque aún estaba llena de barro y sangre. Luego caímos rendidos.

A la mañana siguiente me sentí muy bien. Le pregunté cómo debía curarme la herida, pues nunca, en mis 33 años de edad, me habían tomado un punto de sutura. Me dijo que en el ambulatorio le habían dicho que solo debía lavarme el cabello normalmente. Ni en el ambulatorio ni en el hospital nos indicaron que debíamos comprar antibióticos, suponemos que porque me inyectaron una dosis de antitetánica, lo cual hicieron porque no se sabía con qué me habían golpeado.

Hice caso, me bañé temprano y me lavé el cabello lo mejor que pude y con cuidado de no lastimarme la herida. Ese día transcurrió con normalidad. En la noche fuimos a casa de unos amigos para compartir la cena de nochebuena. Comimos cerdo, hallacas, ensalada, y unas horas después de la cena, un pedacito de torta negra. Una cena de lujo para un venezolano promedio en época de crisis.

La tarde del 25 volvimos a casa. Esta vez acompañados de los amigos que nos recibieron el 24 y de otros más que se unieron al plan de celebrar junto a nosotros. Entre todos cocinamos una cena modesta: pasta con salsa de tomates naturales. Algunos amigos se quedaron a dormir en casa y otros se marcharon. A la mañana siguiente, todos estábamos reunidos para preparar y compartir el desayuno.

Estaba sentada en el mueble de la sala de mi casa cuando sentí que un líquido marrón resbaló por mi cuello.

La herida estaba supurando.

Inmediatamente fui al ambulatorio donde me atendieron la noche del robo. Varias de las enfermeras y doctoras de la emergencia me reconocieron. Me atendieron luego de esperar más o menos una hora. Cuando me vieron la herida dieron su veredicto: tenía una miasis.

En esos tres días me crecieron gusanos dentro de la cabeza.

Una de las enfermeras me limpió la herida y me insinuó que se había infectado por mi culpa, por no haberla cuidado bien. Luego, una de las doctoras me pidió que me hiciera una tomografía en un centro asistencial privado que está al lado del ambulatorio. Mientras me escribía las indicaciones fui interrogada por otra doctora, que me preguntó si estaba tomando antibióticos: le dije que no, que ni ahí ni en el hospital me los habían indicado.

Cuando me entregaron los récipes y la orden de la tomografía, esta última doctora me pidió que la acompañara. Vi cómo hizo abrir la farmacia del ambulatorio y pidió los antibióticos que me habían indicado. El encargado de la farmacia le dijo que no había, pero ella, sin dudar, se lo refutó:

—Claro que hay, esta mañana llegaron. Dale el tratamiento completo —ordenó.

El hombre lo hizo sin chistar.

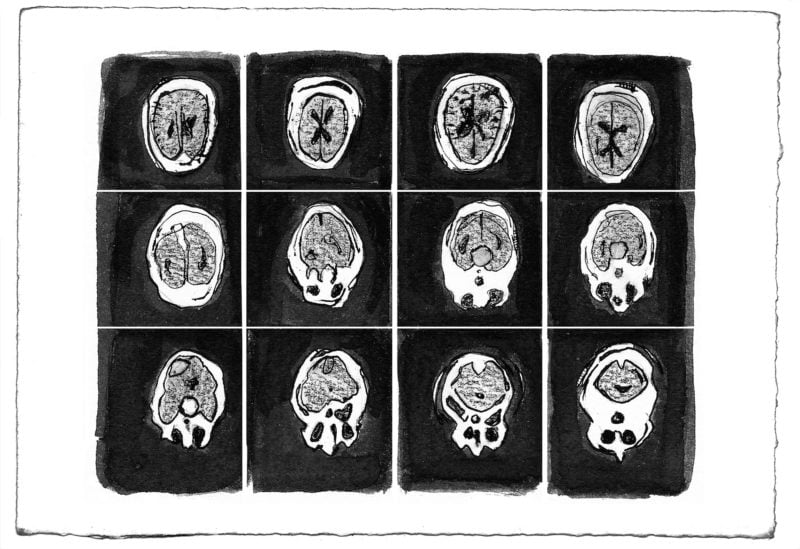

Me fui entonces a hacerme la tomografía que me pidieron. Acudí primero a la clínica vecina del ambulatorio, pero el equipo de ahí también estaba dañado. Me indicaron que en toda el área metropolitana de Barquisimeto y Cabudare solo había dos lugares con un tomógrafo operativo. Entonces, luego de comprobar que la doctora que me había atendido estaba almorzando, me decidí a cruzar la ciudad para hacerme los exámenes.

La atención fue rápida y, a la vez, una las experiencias más horribles que he tenido en mi vida.

La atención fue rápida y, a la vez, una las experiencias más horribles que he tenido en mi vida.

No sé cómo describir la desesperación e incomodidad que sentí cuando el tomógrafo empezó a revolucionar a alta velocidad. Ese sonido tan agudo estremeció a los gusanos de una manera tan extraordinaria que me hizo gritar.

La joven que me hizo la tomografía me dijo que comprara en la farmacia gotas de anís y se ofreció a sacarme los gusanos, pero después me dijo que no tenía implementos para hacerlo. Fuimos a varias farmacias buscando gotas de anís pero no encontramos.

Aún consternada por la sensación de esos animales moviéndose dentro de mi cabeza, fui caminando, junto a Elías, a otro centro asistencial. Esta vez se trataba de un hospital que se sostiene con las cotizaciones del Seguro Social. Quería que me sacaran esos gusanos de la cabeza de inmediato. Debía esperar media hora para que me entregaran la tomografía y me sentía desesperada.

Fue imposible que me atendieran. La emergencia estaba colapsada. Así que esperé los resultados del examen y volví al ambulatorio que está cerca de mi casa, el más grande del municipio donde vivo.

Me sentía muy nerviosa, incómoda y con rabia de que los médicos me hubiesen mandado a hacer aquel examen sin sacarme primero esos molestos animalitos de la cabeza. Sin embargo, desde el principio, quizás por mi inexperiencia en este tipo de situaciones, y también por mi personalidad, no hice más que seguir las recomendaciones de los médicos.

Ya con la tomografía en las manos fuimos de nuevo al ambulatorio, donde una doctora revisó el resultado y me refirió donde una enfermera que recibía instrucciones de una de sus colegas. Nos mandaron a comprar anís, pero como ya habíamos comprobado que en las farmacias no se conseguían las gotas, Elías fue a una licorería donde sobraba el licor de anís.

La supervisora de las enfermeras le decía a la muchacha que me atendía que debía quitarme todos los puntos, colocarme el licor y sacarme con pinzas uno a uno los gusanos. Yo, en mi ignorancia, le pedí que no me quitara los puntos, pero la verdad es que ni siquiera tenían los instrumentos necesarios para hacerlo. Ciertamente me colocaron el anís y ese día me sacaron siete animales de la cabeza y me dijeron que volviera al día siguiente a las ocho de la mañana.

Faltaba media hora para las ocho cuando ya estaba en el ambulatorio.

Esa mañana repitieron el procedimiento. No me quitaron más puntos, solo me colocaron el anís y me sacaron con una pinza cuatro infames gusanos. Me pidieron que volviera a casa, que me lavara el cabello tranquilamente y que regresara en la tarde para que me practicaran una segunda cura.

Y así lo hice.

En la tarde no quisieron atenderme. Hablé prácticamente con todo el personal de emergencia del centro y lo único que me contestaban era que solo hacían una cura diaria. Me mandaron de nuevo a casa. Indignada, afuera de la emergencia le conté todo lo que me había pasado a una doctora que me contestó:

—Yo soy otorrino, no tengo nada que ver con esa especialidad, pero yo siendo tú iría a otro centro asistencial.

Salí de inmediato y, llorando, tomé un taxi. Me fui a una clínica que queda a pocas cuadras del ambulatorio Don Felipe Ponte. Y vi lo que el dinero puede hacer por tu salud. En la clínica, donde hubo personal dispuesto a atenderme y todos los insumos, me hicieron dos curas en días distintos. Luego un enfermero fue a mi casa durante un mes.

En mi cabeza había poco más de 200 gusanos. Los veía caminar en las paredes de un frasco donde los colocaban después de que me los sacaban, atolondrados por el olor a anís.

Nunca imaginé, cuando le decía cariñosamente gusano a mi esposo, que iba a protagonizar esta historia. Hoy el anís y los gusanos tienen un significado diferente. El anís me salvó y los gusanos me estaban comiendo viva.

No los odio, algún día me comerán, lo sé.

Pero no ahora. Todavía no es mi momento.

Camino todos los días por las mismas calles donde han robado a muchas personas, como ocurre en cualquier esquina de Venezuela, y a diario agradezco a Dios porque me ha librado de males como este.

La vida sigue. La lucha por caminar sin miedo, también.

Volver

Volver