Tras los barrotes de la Penitenciaría General de Venezuela, Ray Martínez redescubrió su pasión por el rap. Y se sintió libre. Por eso, junto a otros presos, fundó Free Convict, la agrupación que le permitió compartir con raperos consagrados, uno de los cuales le dio un consejo que marcó su camino: debía cambiar para bien.

Tras los barrotes de la Penitenciaría General de Venezuela, Ray Martínez redescubrió su pasión por el rap. Y se sintió libre. Por eso, junto a otros presos, fundó Free Convict, la agrupación que le permitió compartir con raperos consagrados, uno de los cuales le dio un consejo que marcó su camino: debía cambiar para bien.

Fotografías: Lara Blacklock

“—¿Por qué hiciste tanto daño?

(…)

Veo a Dios tras su despacho, tomando notas en un bloc, pero Dios se ha equivocado de parte a parte.

No somos especiales.

Tampoco somos escoria o basura.

Simplemente, somos.

Somos y ya está, y lo que pasa, simplemente pasa”.

Fight club (Chuck Palahniuk)

Ray Martínez no sabía cuánta gente había matado. Y a esas alturas de 2013, prefería no pensar en eso. Era tiempo de ocuparse de otras cosas.

Como del rap.

Gracias al redescubrimiento de su pasión, y a que se conectó con otros que también querían encontrar la libertad entre rimas, esta segunda estadía en prisión le resultaba más llevadera.

—¿Cuál crees tú que debe ser el ingrediente para que esto funcione?

Ray le hizo la misma pregunta a Mcklopedia, Cancerbero y SoloSoul, tres raperos consagrados que visitaron la Penitenciaría General de Venezuela para difundir mensajes de buenas vibras y conversar con Free Convict, el grupo de rap formado en la cárcel y ahora dirigido por Andrés Figueredo y Pavlo Castillo, de la productora Capitolio.

—Aprende, adquiere conocimiento —le dijo Mcklopedia.

—El secreto es el amor —le sonrió Cancerbero.

—Bueno, cambia: sé un cambio bueno —lo aupó SoloSoul.

Después de la ilusión llegó el tormento.

Las cárceles venezolanas estaban administradas por pranes, delincuentes de alto calibre. La PGV, por ejemplo, era manejada por un mismo “carro” (gobierno) y en cada pabellón había un “gobernador” distinto. Este se rodeaba de luceros (funcionarios) que hacían cumplir la ley. En el pabellón en el que estaba Ray había 600 presos: él era uno de los 30 luceros que debían mantener el orden.

Cuando conoció a quienes serían sus compañeros musicales comenzó a preferir las rimas antes que las balas. Al principio ocurrió como con un grifo que lleva años sin abrirse: el agua que salió era oscura. Las primeras letras que compusieron eran desahogos de la vida delictiva. De a poco, el agua se volvió cristalina: aparecieron —con el apoyo de Andrés, Pavlo, SoloSoul, Mcklopedia— los mensajes de transformación.

El 31 de julio de 2016, Capitolio visitó la PGV para filmar el primer videoclip de Free Convict. Y Ray, al despedirse del equipo de grabación, sintió que un sueño comenzaba a cristalizarse.

Pero, al día siguiente, el cielo se llenó de azufre.

Los pranes cerraron el penal. Nadie entra, nadie sale. Tenían exigencias como volver a poblar la prisión: mientras más presos, más fuertes eran. Mientras menos población, más expuestos estaban a los caprichos del Gobierno.

Comenzó un periodo llamado La Guerra.

En esos tres meses de negociaciones, amenazas y estrategias, en algún momento dejó de ingresar comida a la PGV, cortaron el agua y la electricidad. El régimen no usó las armas para agredir: usó la presión psicológica.

Ray fue uno de los miles que, luego de semanas haciendo una comida al día para administrar los pocos alimentos que quedaban, se vio un día encerrado sin nada —nada— que comer.

No fue por hambre que comenzó su camino a la fama.

Desde los 12 años estudió percusión en el Ateneo de Catia. Salía de allí y se encontraba con tres panas, junto a los que se ponía a rapear. Ray podía ponerle a su vida la banda sonora que quisiese: escogió el ruido del tambor de un arma.

A los 15, se cansó de que lo “jodieran” en la calle. De que lo agredieran con la boca o con las manos.

—Anda, pues: métele su plomazo. A ver qué es lo tuyo —le dijo un pana mientras le extendía su pistola.

Ray agarró el arma. Buscó al abusador de turno y presionó el gatillo.

Fue su primer muerto.

Lo que vino después fue la rueda de la mala vida: bandas, armas, enemigos, plo-plo. La sangre que se cobra con más sangre.

Recordó eso y cómo cada decisión lo había llevado a ese 2016 en la PGV. A andar deambulando por los pabellones durante La Guerra, viendo cómo otros morían de hambre.

Al principio, quien intuía que otro preso podía tener algo comestible entre sus cosas iba a robárselo con la efervescencia del que es esclavo de los retorcijones de barriga. Eso pronto dejó de tener sentido: nadie, absolutamente nadie, tenía algo para comer. El ganado y los cerdos que se criaban acabaron en estómagos hambrientos. Perros y gatos dejaron de verse. Y hasta un puma que vivía dentro de una jaula desapareció.

Ray sabía que cosas parecidas habían ocurrido en otras penitenciarías. Sabía que la situación iba a empeorar. Y sabía que no quería morir.

¿Cancerbero le había dicho que el secreto para el éxito era el amor? Observó hacia adentro para encontrar una pulsión superior al instinto animal. No solo quería sobrevivir porque el cuerpo se lo pedía, sino porque al fin su espíritu estaba encontrando sentido. Su vida no se podía evaporar justo cuando estaba introduciendo el plot twist.

Por eso consumió toda la droga que pudo.

Los pranes mandaron a vaciar las bóvedas: repartieron kilos de creepy y perico. Los presos se sumergieron en una nota tan profunda que engañaron al hambre. Pero no al cuerpo, que se desmayaba, que olvidaba, que temblaba: que perdía kilos en horas.

Fueron 28 días continuos estando drogado. En la cárcel nadie puede anticipar cómo le tocará luchar por su vida.

Un día antes de que el régimen culminara la intervención al penal, Ray saltó la tela. Hizo lo que tantos —a los que muchos tildaban de cobardes— ya habían hecho: escalar la pared que dividía la PGV del resto del mundo, caer del otro lado y entregarse a las manos de funcionarios para que lo trasladaran a otra prisión con una nueva condena.

Continuar preso era la única forma de seguir vivo.

De una banda de 15 solo quedaron cuatro. Eso fue cuando todavía era un adolescente. Poco a poco mataron a sus compañeros. Sintió que lo mejor era huir de Catia. Acabó en San Juan de Los Morros.

Asistió a un festival de música, se emborrachó y retó a los ganadores. Lo vieron con desdén, hasta que se puso a armar rimas con aroma etílico. Se hizo amigo de los raperos del pueblo y lo invitaron a una fiesta. Cuando llegó, resultó que todos eran malandritos. ¿Será que su destino era accionar gatillos y arrancar gritos de pérdida a las madres? Pensó que, si iba a seguir esa vida, debía hacerlo bien: sus nuevos “amigos” se dedicaban a robar cadenas a los transeúntes.

—¿Ustedes son maricos? ¿Que voy a estar yo arrancando cadenitas de oro en la calle? —se carcajeó.

Los organizó para que mutaran a una lucrativa banda de ladrones de carros. Hizo dinero, cosechó fama, se conectó con los grandes pranes.

Todo eso lo recordaba, ahora, en su nueva prisión. La memoria le laceraba la moral. ¿Por qué había hecho tanto daño?

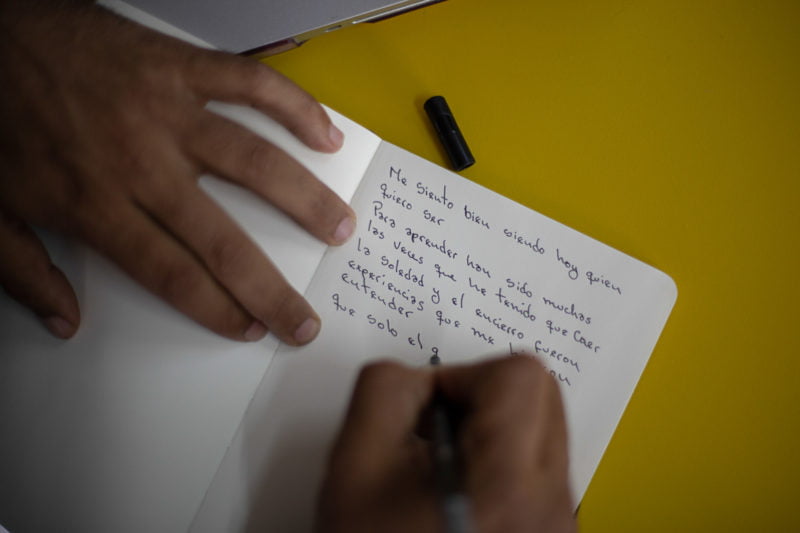

Estaba en la cárcel 26 de Julio, a poco más de dos horas de la PGV, de donde había logrado salir. Apenas llegó, alguien corrió la voz de que había sido lucero: lo mandaron a un tigrito, o sea, un calabozo de dos metros de largo por dos de ancho. Se leyó el Nuevo Testamento en tres días. Memorizó una canción para su mamá; no tenía dónde escribir o grabar, así que ordenaba palabras en su mente para ir dándole forma a una letra que se prometió grabar algún día.

Al ser castigado con la soledad, la imagen de Ray se endureció. Y como el metal cuando padece el fuego, sintió que del dolor solo podía salir brillo. Después de 15 días, volvió a ver otros rostros. No porque lo sacaran del tigrito, sino porque le mandaron compañía. ¿Que era difícil estar consigo mismo? Ahora debía compartir su habitación de dos por dos y el retrete con otras personas.

Estuvo 13 días más ahí dentro.

—Me voy a comer el mundo —dijo, cuando le permitieron salir.

Por primera vez, la frase no tenía un sentido destructivo.

—Ya veo que eso es lo que tú quieres. No puedo hacer nada. Por lo menos, conviértete en el mejor malandro que puedas: no te dejes matar —le espetó su mamá cuando él tenía 16 años, con una mueca de rabia que maquillaba el ruego desesperado.

Ray cumplió: fue el mejor malandro que pudo.

Sus apodos, sus hazañas, sus muertos. Se tejieron leyendas con él de protagonista. Los pranes lo mimaban, lo querían a su lado: más de una vez tuvo que negociar entre enemigos, evitar guerras. Era un diplomático de los bajos fondos.

Al salir del tigrito en la 26 de Julio, sentía que había vencido al Diablo.

Había cuatro raperos en el penal que se acercaron a saludar al famoso Ray Martínez, cantante de Free Convict. Lo invitaron a formar un grupo.

En la PGV, todo había empezado en una visita que hizo para cantar McKlopedia, de la mano de Capitolio y Andrés Figueredo. Ahí se encontraron los muchachos de Free Convict con el consagrado rapero y con el joven que les cambiaría la vida.

—Volverán a saber de mí —les dijo Andrés.

El chamo que visitaba cárceles para hacer trabajo social cumplió su promesa. Los ayudó organizarse. Juntos construyeron un estudio de grabación en la PGV.

Ray se enteró de que, tras La Guerra y la intervención a la penitenciaría, la infraestructura había sido destruida. No quedaba registro tangible de la flor de loto que armaron en medio de aquél nido de vicios. Lo que sí quedó fue el legado en los corazones de los involucrados (para entonces, un par de los Free Convict ya habían salido en libertad y los demás habían sido repartidos por diferentes cárceles). Ray, a tres años de haber empezado ese camino, entendió que ahora le tocaba a él hacer de elemento transformador.

Fundó el grupo Rompiendo cadenas, compuesto por 15 bailarines y ocho raperos. No tenían pista, se defendían a punta de beatbox. Hasta que él, de forma empírica, aprendió a hilvanar notas en un cuatro. Propuso mejoras culturales: libros, músicas, ferias. No le hicieron caso. Pero sí lo pusieron de monitor de cultura y lo mudaron a una celda en la que vivían los profesores: privados de libertad que daban clases de inglés, alfabetización, seguridad industrial, etc. De ellos aprendió, pero sobre todo se juntó con un par de viejitos llenos de cultura popular. 21 de los 28 días que estuvo en el tigrito los ocupó en leer. Ahora, tenía quienes lo ayudaran a interpretar los libros. Con quienes conversar sobre ellos, debatir.

Se acordó del consejo de McKlopedia.

Los viejos lo obligaron a mejorar su dicción, a desarrollar su oralidad. A aprender diferentes idiomas dentro del español: cómo comunicarse en una cárcel, en la calle, en una entrevista de trabajo o frente a un medio de comunicación. Cómo jugar con las palabras para que todos pudieran entenderlo.

Hubo varios eventos a los que invitaron a Rompiendo cadenas. Pero el prontuario de Ray ponía recelosos a los funcionarios. No lo dejaron ir con el equipo que lideraba. Hasta que los muchachos del grupo le dijeron al director:

—Si ustedes quieren que ganemos, tienen que dejar que este tipo venga con nosotros. Él es el que es.

Se acercaba el Festival de Teatro Penitenciario. El Mundial de los eventos culturales entre presos.

Todos gravitaron alrededor de Ray como planetas que dependen de un sol. Solo había un problema: nadie en la 26 de Julio sabía algo de teatro. Ray se encogió de hombros: ninguno de ellos sabía mucho de la vida y ahí estaban, en el infierno tratando de ganarse la llave para acceder a nuevas oportunidades. ¿Qué era una obra frente a eso?

El incentivo era importante: salir de la cárcel por un día, viajar —sin esposas— en un autobús con aire acondicionado, y presentarse en el Teatro de San Martín ante sus seres queridos.

Llegó el día. Ray amainó su pulso. Salió a escena, disfrazado de payaso.

—¿¡Ese es Ray!? –gritó uno de sus familiares.

La obra produjo llantos, risas, aplausos. Ray Martínez, después de más de 30 años, al fin supo qué se sentía ser el orgullo de su madre.

Semanas antes de que su libertad llegara, decidió no comprometerse con más eventos. Se abocó a preparar a otros tres panas para que ocuparan su rol de líder. Cedió el testigo, acomodó todo para que el grupo siguiera dando frutos.

Cuando salió del penal, un carro de Free Convict, con un par de sus compañeros, lo estaba esperando. Asimiló, entonces, que ya estaba cumpliendo el consejo de SoloSoul: había cambiado.

Historia ganadora del Salón Nacional de la Coexistencia 2019, mención narrativa, organizado por el Espacio Anna Frank.

Volver

Volver

Lizandro Samuel

Lizandro Samuel