Cuando supo que a su abuela la enterrarían en el Cementerio General del Sur —donde, según trabajadores, profanan 50 por ciento de los sepulcros—, la joven narradora Andrea Leal pensó que nunca visitaría su tumba. Y comenzó a tener pesadillas en las que veía que se robaban el cuerpo de su abuela. Un día decidió visitar el mausoleo y se encontró con una pajarera.

Cuando supo que a su abuela la enterrarían en el Cementerio General del Sur —donde, según trabajadores, profanan 50 por ciento de los sepulcros—, la joven narradora Andrea Leal pensó que nunca visitaría su tumba. Y comenzó a tener pesadillas en las que veía que se robaban el cuerpo de su abuela. Un día decidió visitar el mausoleo y se encontró con una pajarera.

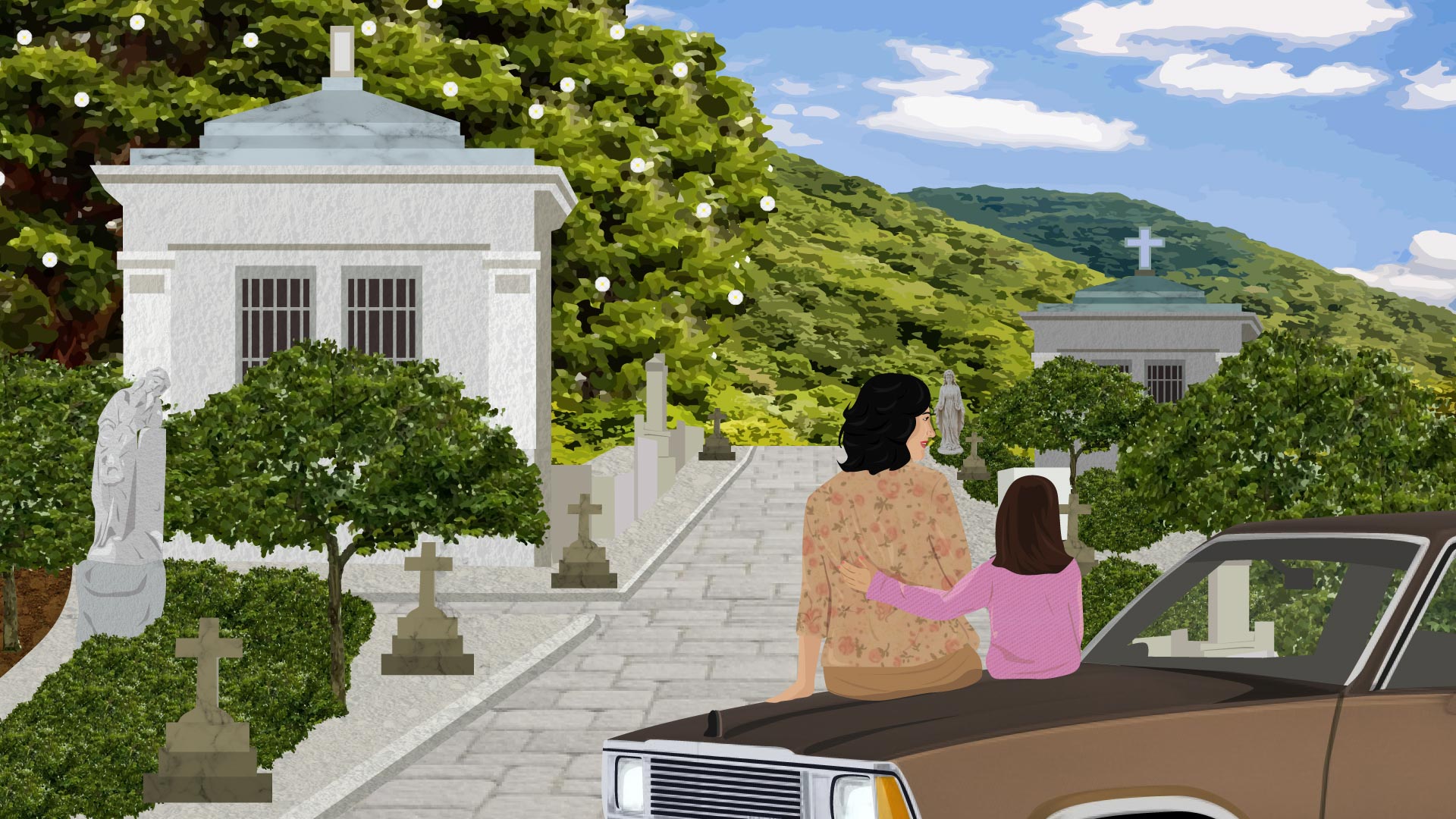

Ilustraciones: Ivanna Balzán

Me dieron la noticia en la madrugada del 30 de diciembre de 2020. Mi mamá me llamó y, sin siquiera decírmelo, supe que mi abuela había muerto. Era un evento que todos habíamos estado esperando, pero para el que ninguno estaba preparado. El alzhéimer se la llevó en menos de cuatro años, como una viruta de polvo en el viento. En ese momento, en la oscuridad de mi cuarto, quise pensar en el alivio y en el descanso. ¿No era esto el cese de todo sufrimiento? Abrazada por la noche que me circundaba, no obtuve ninguna respuesta lógica. Simplemente sentí dolor y arrepentimiento.

No me pude despedir de ella.

Y aunque le he dicho adiós varias veces en sueños y monólogos internos, aún me pesa no haber podido verla a los ojos una vez más. La cuarentena no me lo permitió. Creí que el tiempo me daría la oportunidad de vernos en un “contexto más seguro”, en donde yo no pusiese en peligro su frágil existencia. Es posible que estuviese escapando de la imagen de mi abuela diezmada por la enfermedad. No quería quedarme con esa última memoria. Ahora, cuando solo está su ausencia, pienso que tal vez hubiese sido mejor aferrarme a lo último que quedaba de ella.

Quizá por eso fui el otro día al cementerio, para aquietar la culpa y hacer las paces con el fantasma de lo que pudo haber sido. La extraño: la recuerdo en el sabor a café dentro de un pocillo o por el olor del humo que botan los fósforos una vez apagados. Me vienen tantas memorias de infancia, abrazadas por su cariño y su voz melodiosa, que no pude evitar pensar que al ir a su tumba volvería a mí la sensación de amor incondicional que ella me daba.

El Cementerio General del Sur es el hogar de los olvidados. El abandono, el desinterés y la profanación son fuerzas que gobiernan sus linderos. Los muertos descansan con criptas abiertas a picotazos, cráneos extraídos y balas mezcladas en la tierra. Los vivos tampoco escapan de las garras de este mal, sobre todo aquellos que se empeñan en mantener la memoria de sus fallecidos.

El Cementerio General del Sur es el hogar de los olvidados. El abandono, el desinterés y la profanación son fuerzas que gobiernan sus linderos. Los muertos descansan con criptas abiertas a picotazos, cráneos extraídos y balas mezcladas en la tierra. Los vivos tampoco escapan de las garras de este mal, sobre todo aquellos que se empeñan en mantener la memoria de sus fallecidos.

No hay cifras oficiales, pero hay trabajadores del cementerio que afirman que más de 50 por ciento de las tumbas han sido profanadas. Los sepulcros familiares de personajes históricos como el escritor Rómulo Gallegos o el expresidente Joaquín Crespo también han sido desvalijados. Es difícil salvarse de los ladrones que buscan prendas de oro, o aquellos que pescan huesos para venderlos en los mercados negros.

Mi familia no se ha salvado de este destino. Antes de que mi abuela muriera, enterramos a otros tres familiares allí que no volvimos a visitar (como si nunca hubiesen sido nuestros). No hemos sido los únicos. Es peligroso visitar este lugar sin tener una persona de confianza que lo conozca.

Cientos de mausoleos y criptas que ya no tienen deudo que le llore se extienden kilómetros arriba, y hacia las laderas del cerro. No existen suficientes flores para todos los muertos abandonados en el Cementerio General del Sur.

Yo debo demasiadas.

Cuando aceptamos que nuestro presupuesto solo alcanzaba para darle santa sepultura a mi abuela en este cementerio, creí que nunca visitaría su tumba. O, peor aún, que podría cumplirse uno de sus más temidos miedos: a ella, como buena cristiana, le obsesionaba la conservación de su cuerpo entero en un ataúd. No estaba de acuerdo con la cremación. Y la idea de que sus restos fuesen robados para ser vendidos o para hacer brujería le generaba pesadillas.

A mí, el simple hecho de imaginármelo me produce angustia. Me he despertado por la noche, sudando, luego de haber tenido una pesadilla donde a mi abuela la sacan con picos y palas. Supongo que mi mamá y mi abuelo deberán tener sentimientos similares, porque se han mantenido fieles a la promesa de ir a visitarla mientras puedan, y le llevan flores para que siempre esté adornada. Fue mi abuelo quien compró las parcelas en donde ahora está enterrada: un nicho de cuatro puestos.

Las tumbas estaban repletas de una tierra arenosa y rojiza. Sobre el asfalto se levantaba el vapor del mediodía. Yo me sentía un poco mareada, no sé si por el clima o la emoción de reencontrarme con mi abuela ahora de una nueva manera. Mi abuelo iba de primero, atravesando con firmeza monte, barro y pedazos de hierro que se cocinaban en las veredas del cementerio. Pude notar que él ya estaba acostumbrado al camino, mientras que para mí todo era nuevo y extraño.

Para aquel día de junio de 2021, tenía poco más de 20 años sin ir al cementerio. No lo reconocí. Ese lugar que en mi memoria estaba repleto de estatuas de mármol, olor a velones y ramilletes mustios, ya no existía. A mi alrededor encontraba un pueblo fantasma que había sido azotado por una tempestad mortal.

Marchitas estructuras de hierro oxidado, que alguna vez fueron pérgolas, se caían a pedazos en las parcelas. Las estatuas de mármol, picoteadas y partidas para robar sus pedazos, daban tristeza. Las tumbas, algunas abiertas sin nada en su interior y otras enjauladas, eran la prueba más fiel de lo que ocurría en ese lugar: no había espacio para el descanso y la paz.

Mi mamá iba a mi lado, caminando a paso lento. El cementerio estaba tan desvanecido que resultaba difícil compararlo con aquel que conocí en mi infancia. Algo en mí quiere creer que, como la memoria de los niños no es buena, tal vez el Cementerio General del Sur siempre se vio así de triste y feo. Sin embargo, aceptar esta idea sería quitarle belleza a una de las primeras memorias que tengo con mi abuela.

Fue ella quien me enseñó a ver la belleza de las tumbas y del silencio de los cementerios.

No recuerdo a quién fuimos a visitar, o si yo tenía 5 o 6 años. Aun así, recuerdo que mis padres buscaban la tumba de uno de mis tíos que había fallecido hacía 30 años. A mí me habían excluido de aquella charla que mantenían, porque visitar tumbas no era cosa que hacían los niños para divertirse. No obstante, todo era tan nuevo y tan solemne que la vivencia se me estaba grabando a fuego.

Mi abuela se quedó a cuidarme mientras ellos iban a dejarle flores. Apoyadas ambas en el capó del carro, veíamos las tumbas y disfrutábamos del viento. Me hablaba de la gente que estaba enterrada allí. Yo creí, en la inocencia de mi infancia, que ella conocía a esas personas de las que me hablaba; y creía que había presenciado la manera en que habían muerto, o a quienes habían dejado atrás.

Mi abuela era una santa, pensaba, porque tenía ojos y corazón para todas estas almas tristes.

“Ese es un bebé, Andrea”, me decía señalándome una lápida. Yo preguntaba: “¿Lo conociste, abuela?”, porque no entendía cómo sabía que allí estaba enterrado un niño chiquito. Entonces, me respondía: “Por la urna pequeñita” o “por los angelitos” o “por la fecha”. A mí me daba terror pensar que los niños también se podían morir, porque parecía una cosa exclusiva de los viejos y jamás me había preocupado en lo más mínimo.

Entre todas las historias que me contó, recuerdo la de la novia que fue mordida por una culebra. El animal se había enrollado en su bouquet sin que nadie lo advirtiera, y cuando ella se ausentó un momento para ir al baño, la mordió en la mano. Mi abuela decía que a la chica la habían enterrado con su vestido de novia y que alzaron una estatua de mármol sobre su tumba para recordarla. La historia me impactó tanto, que fastidié muchas veces a mi abuela para que me la volviese a contar, y le hice prometer que un día le dejaríamos flores.

Hace poco me enteré de que, quizá, esta novia de la que me hablaba mi abuela era María Francia, un personaje famoso en el cementerio, a cuya tumba van estudiantes a pedirle ayuda para obtener buenas notas. Mi abuela jamás me confesó si le había pedido ayuda a esta novia desdichada, pero en más de una ocasión la oí decir que le había llevado flores varias veces porque le daba mucha pena. “Morir joven y casándose, de esa manera, qué feo”, decía.

Ahora, cuando también está enterrada bajo la misma tierra que María Francia, reparo en las flores y en los pensamientos que habrá tenido mi abuela para ella. Los vivos dedican una porción de su fuerza y vitalidad a honrar a los muertos, a compadecer sus destinos, para que luego más tarde otros vengan a hacer lo mismo con uno, y así sucesivamente. Por más que el Cementerio General del Sur sea la casa de los olvidados, siempre hay un vivo que piensa en alguien que está allí. Siempre hay una lágrima o un pensamiento o alguna flor de monte.

Con esta idea en la cabeza, seguí subiendo, más ligera, hasta la tumba de mi abuela.

A mi mamá le gusta dejarle a mi abuela flores amarillas y blancas. Piensa en la felicidad y la paz, ese es su deseo para ella en la otra vida. Aquella tarde le llevamos un ramillete de esos colores, aunque yo también compré unas moradas, creo que porque estaban bonitas. La belleza es importante, incluso después de la muerte. En medio de las lápidas profanadas, unas flores hermosas brillan con más fuerza.

Como para mí es importante la belleza en la muerte (para que sea honrosa y digna) me generó mucho impacto ver la tumba de mi abuela. Frente a mis ojos se alzaba una pajarera. Desde lejos, parecía cualquier cosa menos una sepultura. Con sus barrotes delgados de color gris y su techito remendado, las lápidas guarecidas bajo aquel tarantín quedaban a salvo del sol, la lluvia y cualquier indiscreto. Un candado macizo era el perro cerbero que cuidaba la entrada a la tumba.

La pajarera le costó 300 dólares a mi abuelo, quien logró disuadir al antiguo dueño de la tumba para que no la desmontara. Aquel día, cuando regresó del cementerio luego de comprarla, nos dijo con alivio y alegría que había encontrado el método perfecto para disuadir a los rateros.

A mí la idea, en un principio, me pareció horrenda. Tener a un muerto encerrado bajo tierra y con barrotes me parecía opresivo. Sin embargo, ahora que la veía ante mí, aquella jaula rectangular me hacía sentir segura. La caja de ratón mantenía a mi abuela lejos del destino que habían sufrido las tumbas aledañas, con el mármol partido, el cemento removido y sarcófagos de madera astillados.

Fue en aquel momento que llegué a la conclusión de que la dignidad de la muerte que yo siempre me había imaginado importaba poco. No son necesarias las tumbas llenas de flores, el olor a cera de vela, la rectangular perfección de las criptas o sus parcelas bien cuidadas, para que la muerte se sienta atendida y respetada.

Lo que importa es preservar la entereza del cuerpo amado. Y así como los vivos no las apañamos para sobrevivir en el día a día, también abrimos camino (“golpe a golpe”) para que los muertos puedan descansar en paz.

Esta resolución alivió mis pesares. Quiero creer que esta reja que me hace sentir tan lejos de mi abuela, que es solo la confirmación de una falla, se ha convertido en un mensaje de esperanza que fue regalado por y para nosotros.

Tenemos fe en la reja, como los niños tienen fe que la manta los salvará de los monstruos o la luz encendida alejará las pesadillas.

Unos minutos después de haber llegado, se nos acercó Zerpa, uno de los señores encargados de vigilar y mantener la tumba de mi abuela. El cementerio está repleto de estos gendarmes, que hacen de heraldos negros, jardineros y vendedores, todo al mismo. Zerpa nos abrió la puerta de la reja y nos invitó a pasar a la tumba para renovar las flores y estar un rato con mi abuela. Tratando de acostumbrarme a los cambios de esta nueva dinámica de “visitar tumbas”, sentí miedo y respeto por entrar a los dominios de un sepulcro.

No sé si quien me está leyendo alguna vez ha entrado a un mausoleo. Si es así, me imagino que habrá experimentado el cambio de tono y ambiente que se vive apenas toca con el pie una baldosa dentro de ese recinto. Bajo el techo del taratín-tumba, sentí que se hizo un silencio dentro de mí y que solo podía recordar a aquellos que ya se han ido.

Dentro de los linderos de la parcela caben cuatro personas. Allí estábamos mi mamá, mi abuelo y yo, en aquel mausoleo familiar, mirando la tumba cerca de nuestros pies.

Y comprendí que ya nada era igual: la muerte había ocurrido y ahora estaba al frente de un suelo liso con la inscripción de mi abuela como rótulo.

Mi abuela ya no estaba. Su amor maternal tampoco. Lo único que podía decir era: “Aquí estoy de nuevo, nunca me he olvidado de ti”. Y para mi sorpresa, aquello fue suficiente. Evocar en mi memoria su voz y su sonrisa bastó para iluminar la falta que me hacía.

En un rincón de la tumba, hay un banquito de cemento. Me senté al lado de mi mamá a contemplar a mi abuelo cambiar el agua a las flores. El sol del mediodía iba menguando. Una brisa sopló e hizo que el monte se moviera, las flores blancas también se mecieron.

Tras esas rejas, todos nos sentimos acompañando los minutos que pasaron. Y sentimos calmados nuestros corazones, le prometimos que volveríamos más pronto que tarde, y nos apresuramos a irnos antes de que el cementerio se pusiera más solo.

Aunque puedo decir muchas cosas malas y tristes de este intercambio con la muerte, creo que me quedo con esto último. El silencio de la paz luego del dolor. Incluso, en los lugares menos esperados, tras rejas y abandono, los humanos siempre conseguimos la manera de conectarnos con lo que realmente hace valiosa a la vida.

Y de sentirnos, a pesar de todo.

Volver

Volver