Carlos tenía 10 años cuando, una noche de luna llena, decidió que su destino sería uno distinto al que parecía tener predestinado: iría al colegio a trabajar la tierra. Sucedió hace más de 50 años. Y todavía recuerda, nítidamente, ese momento que determinó su futuro.

Carlos tenía 10 años cuando, una noche de luna llena, decidió que su destino sería uno distinto al que parecía tener predestinado: iría al colegio a trabajar la tierra. Sucedió hace más de 50 años. Y todavía recuerda, nítidamente, ese momento que determinó su futuro.

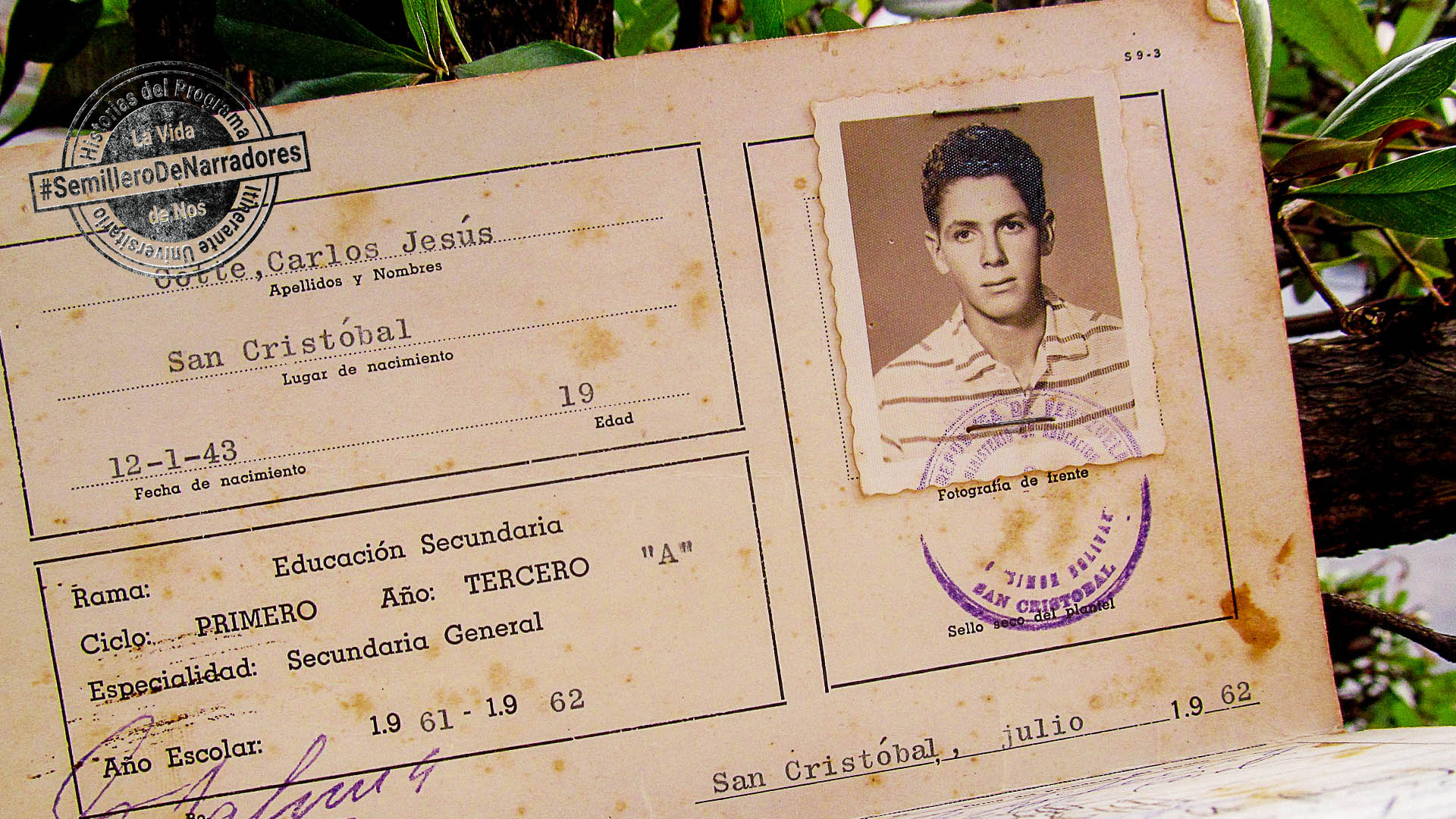

Fotografías: Álbum Familiar

Fotografías: Álbum Familiar

La luna llena esperaba a Carlos y a sus primos para hacer las tareas del campo. Estaba de vacaciones con ellos en la casa de sus tíos, en Catarnica, hoy municipio Independencia del estado Táchira. Se levantaron y enrollaron la esterilla de bejucos que estaba sobre el suelo de tierra. Era la 1:00 de la madrugada, la hora justa para que les rindiera la jornada: pondrían a solear café durante la mañana.

Se alistaron alumbrados por la tenue llama de una lámpara casera sostenida por un trípode hecho con ramitas de caña, en la que flotaba una mecha de algodón. Estaba ubicada en el rincón de la casa de sus tíos donde iluminaban a los santos, junto a los cuales había también una estampita de Copei, el partido socialcristiano fundado en 1946, del que ellos eran fervientes seguidores.

La penumbra contrastaba con la claridad de la luna llena, que marcaba el momento ideal para los trabajos del campo: en un caney—estructura abierta, hecha con troncos a manera de columnas y techo de caña brava—se molía el café con un gran martillo. Se hacía en las noches de luna llena para aprovechar su luz: en aquel tiempo no existía el tendido eléctrico.Y el resto del día debían dedicarlo a otras labores.

Aquella madrugada se distinguían claramente los abundantes árboles de las montañas de Catarnica, en la zona alta de Capacho. Allí los tíos y tías maternos de Carlos trataban de sacarle el mejor provecho al lote de tierra que poseía cada uno: tenían trapiches, sacaban panela, tostaban café.

Uno de los tíos se tomaba un litro de miche antes del almuerzo. Otro guardaba como un trofeo la espada de las batallas luchadas en la Revolución Liberal Restauradora, junto a Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Fue otro, Aníbal Ramírez, que no tenía hijos, quien durante esas vacaciones le pidió que se quedara con él. Quería que aprendiera todo para que un día se encargara de su finca y fuera el heredero de sus tierras fértiles.

—Tenía como diez años y le dije que no, que yo iba a tratar de estudiar—recuerda Carlos, a más de 50 años de aquel momento en que decidió su futuro y escogió los estudios en lugar del trabajo en el campo.

Y lo recuerda así, nítidamente. La escuela le gustaba mucho, y no se veía viviendo para siempre en aquellas montañas. Prefería la ciudad, aunque en aquel entonces en la propia San Cristóbal abundaban los potreros y corrales.

Volvió a San Cristóbal para seguir estudiando primaria en la escuela Luisa Cáceres de Arismendi. Contaba con el apoyo de la madre de su padrastro. Un día se lo llevó a su casa para hacerle más fácil las cosas a Ana María, la madre de Carlos, quien tenía que lidiar con 15 hijos, de los cuales él era el tercero.

Las cunas de los hermanos de Carlos eran cajones de madera. Los biberones eran botellas de refresco, llenas de leche y agua-miel (agua de papelón), a las que les ponían una chupa. El sabor del agua-miel con leche se mezclaba en la garganta de los bebés con el aroma de las hojas de tabaco, apiladas al lado de Ana María. Su trabajo era enrollarlas para hacer puros que luego vendía a empresas de la época.

Las cunas de los hermanos de Carlos eran cajones de madera. Los biberones eran botellas de refresco, llenas de leche y agua-miel (agua de papelón), a las que les ponían una chupa. El sabor del agua-miel con leche se mezclaba en la garganta de los bebés con el aroma de las hojas de tabaco, apiladas al lado de Ana María. Su trabajo era enrollarlas para hacer puros que luego vendía a empresas de la época.

Los también llamados “cigarreros’’ trabajaban en casa con una maquinita casera de puros llamada fabriquín. Sin embargo, ninguna cantidad de tabacos enrollados por Ana María era suficiente para mantener a todos sus hijos.

Por eso no le quedó más que aceptar la ayuda de su suegra.

Desde la casa de la suegra de su mamá, Carlos tenía que caminar 30 minutos de lunes a sábado para llegar a la escuela, cuya matrícula era de 50 estudiantes. Funcionaba en una antigua casa de familia; los cuartos eran salones para seis niveles de educación primaria. De allí egresó junto a 13 estudiantes a comienzos de los años 60.

Alegre por lo conseguido y empeñado en seguir estudiando.

Era una época en la que se animaba mucho a los jóvenes a formarse, se estaban creando nuevas escuelas y liceos. Pero para eso necesitaba dinero. Así fue como comenzó a trabajar en la “polvorería”, como le llamaban a la fábrica de fuegos artificiales de San Cristóbal.

Con el dinero reunido, tuvo lo suficiente para tomarse cuatro fotos “de máquina” y juntar los recaudos de inscripción en el Liceo Simón Bolívar. La institución era pionera en el Táchira; seacogía a un nuevo sistema educativo en el que los exámenes finales tenían tres jurados y se realizaban en la tarde. Además, tenía rigurosas normas de permanencia.

—Al que no servía lo mandaban a trabajar.

La “amenaza” del trabajo a Carlos no le inquietaba; igual no iba a dejar su empleo, porque debía ganarse su sustento. Estudiaba, entre otras materias, Castellano y Literatura, Matemáticas, Ciencias Biológicas, Química, Física, Geografía de Venezuela, Historia de Venezuela e Inglés.

Era el año 1961.  Carlos compaginaba sin problema sus clases y su trabajo en la fábrica de fuegos artificiales. Allí, bajo un caney, cortaba láminas de hojalata y las enrollaba en forma de cilindros que eran despachados a los “polvoreros”. Estos eran personas experimentadas, que llenaban los cilindros con pólvora y culminaban la fabricación del artefacto pirotécnico.

Carlos compaginaba sin problema sus clases y su trabajo en la fábrica de fuegos artificiales. Allí, bajo un caney, cortaba láminas de hojalata y las enrollaba en forma de cilindros que eran despachados a los “polvoreros”. Estos eran personas experimentadas, que llenaban los cilindros con pólvora y culminaban la fabricación del artefacto pirotécnico.

Cada tarde, su mamá le mandaba el almuerzo de la jornada. Uno de esos días, como de costumbre, se dispuso a comer bajo la sombra del caney. Soltó las herramientas de trabajo y se dio la vuelta para buscar la vianda. De pronto escuchó —y sintió— una explosión: las llamaradas encendieron el techo de caña brava y alcanzaron a Carlos.

Desesperado, corrió hacia la calle, clamando por auxilio.

Una mujer gritaba a todo pulmón y huía de él, que la seguía pidiéndole ayuda:

—Quíteme el pantalón, quíteme el pantalón.

Él no podía hacerlo porque de sus brazos encendidos se desprendían tiras de piel.

Pasaba por ahí un amigo de Carlos con su papá en un jeep. Fueron ellos quienes lo llevaron al Hospital Central de San Cristóbal, una estructura de vanguardia construida en los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Carlos saltó del jeep sin ayuda y corrió hacia la sala de emergencias. Al llegar allí, perdió la conciencia y cayó al suelo. Despertó cuando ya lo habían mudado al hospital del Seguro Social. Durante los primeros días de recuperación, el insoportable ardor del infierno estaba pegado a su cuerpo. Le molestaba sobre todo su brazo derecho, que quedó envuelto en una mancha morena el resto de su vida.

El doctor Pukki, un médico alemán inmigrante, le recetó aceite de hígado de bacalao. Tenía que tomarlo y untarlo en una piel que se abría al mínimo roce.

El ardor fue apaciguándose con el paso de las semanas. No podía abrir la boca ni virar la cabeza, tenía que alimentarse por una ranura de los labios mientras la piel se recuperaba. Luego, cuando ya podía caminar, debía echarse talco continuamente y evitar tropezar con las paredes, que quedaban manchadas de sangre porque los tejidos se deshilaban fácilmente.

Después del accidente, Carlos dejó de trabajar, pero siguió estudiando.

Pasó al segundo año. Como escuchaba que el partido Acción Democrática “ayudaba a la gente”, pensó que la militancia en sus filas le ofrecería la oportunidad de brindar un servicio social mientras estudiaba.

Para la época, el gobernador del Táchira era el copeyano Edilberto Escalante y era profesor de Carlos en la asignatura de Formación Moral y Cívica. Con traje y corbata perenne, Escalante enseñaba en el liceo, al igual que su esposa.

Un día, Escalante le dijo a Carlos algo que le inquietó mucho: “Mire, mijo, yo quiero que usted me espere, cuando salga del salón, espéreme”. Carlos, a quien no le gustaba meterse en problemas, estaba seguro de que no había hecho nada. “Yo no hice un toche”, pensaba sin entender para qué querría verlo el gobernador. Al salir la clase, Escalante lo hizo caminar con él hasta su carro. Lo invitó a montarse en la parte de atrás, a su lado. El escolta manejaba.

Entraron a la gobernación por un área desconocida hasta ese momento para Carlos. Subieron las escaleras del edificio y entraron a un despacho con un escritorio de madera tallado, una herencia del diseño de interiores al estilo de Pérez Jiménez. Ahí se disipó el misterio: “Mire, hijo, yo quiero ayudarlo a usted, yo le voy a dar una beca de 80 bolívares y le voy a dar 40 tiques para que coma”.

—Sería que me vio la pobreza por encima, yo no sé. Y con una orden de esas no se podía hacer nada, tenían que dármelo. Él fue el que me dio eso. Un copeyano, y yo era adeco.

En un momento en que el salario mínimo estaba entre 90 y 100 bolívares, aquella era realmente una gran ayuda; le permitiría cubrir sus gastos básicos sin mayores apremios.

Poco después murió la abuelastra que tanto lo ayudaba y con ella se esfumó la oportunidad de seguir viviendo en esa casa. Era ella quien lo había acogido allí. Carlos se fue a vivir con un amigo mientras seguía estudiando en el Liceo Simón Bolívar. Para ese momento, los adecos le habían ayudado a conseguir un cargo en el Concejo Municipal como Fiscal de Espectáculos Públicos.

Poco después murió la abuelastra que tanto lo ayudaba y con ella se esfumó la oportunidad de seguir viviendo en esa casa. Era ella quien lo había acogido allí. Carlos se fue a vivir con un amigo mientras seguía estudiando en el Liceo Simón Bolívar. Para ese momento, los adecos le habían ayudado a conseguir un cargo en el Concejo Municipal como Fiscal de Espectáculos Públicos.

Así que en la noche le tocaba trabajar en el cine, dividiendo lo recaudado por las entradas entre la empresa cinematográfica y el establecimiento. La empresa propietaria de la película se quedaba con 30% de las ganancias. Mientras el público disfrutaba, él leía y estudiaba en la plaza. Luego caminaba por las calles nocturnas y solitarias para llegar a casa del amigo donde se hospedaba.

—A pata. Y en la noche, toda esa vaina estaba sola. Salía a las nueve e iba llegando como a las once. A veces, cuando yo llegaba, los gallos ya estaban cantando.

Recuerda que ya con los recursos de la beca a su disposición, un amigo colombiano le dio posada. El papá de este amigo le alquiló una pieza en una zona más cercana al cine. No tenía nada, pero la amobló por sus propios medios:

—Yo mismo hice mi mesita, hice mi silla. Un carpintero amigo mío me dijo cómo iba a hacer: me regaló la madera, los clavos y el martillo. Puse un bombillo. Compré una maleta y allí metía mis tres pantalones. Compré un palo de escoba. Y así estudié.

Nada le impidió que al final se graduara de bachiller, aunque luego no pudiera ir a la universidad. En San Cristóbal no había una. Como sabía que en Caracas la vida era cara, decidió irse al centro del país: pasó años entre Maracay y Valencia para regresar, tiempo después, a su tierra. Ya había una universidad en San Cristóbal. Y entonces sí: ya hecho un hombre con experiencia, estudió Educación y se graduó.

Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de

Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de  narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.

Volver

Volver