En este testimonio, con el cual obtuvo el premio Lo mejor de Nos, el periodista Andrés Cañizalez se sumerge en los recuerdos de su infancia para contar una historia que estaba esperando la ocasión propicia: el momento a partir del cual a su madre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, y de cómo debió enfrentar el dolor y la soledad de ese hecho que cambió su vida, hasta encontrar en la lectura su tabla de salvación.

Ilustraciones: Robert Dugarte

Ilustraciones: Robert Dugarte

Hace unos tres lustros recibí el consejo de que debía contar la historia de mi vida. Debía narrarla desde la voz del hijo, me recomendó una maestra del periodismo narrativo. Pasaron 15 años desde entonces, 3 años desde que falleció mi mamá y 43 años desde que mi madre estuvo hospitalizada por primera vez en un centro psiquiátrico del Estado. Sí, 43 años, para poder escribir mi testimonio.

Creo que, por fin, he logrado encontrar el tono para esta historia. No escribo desde el dolor, la rabia o la depresión (tres constantes en mi vida), sino desde el aprendizaje vital que toda esta historia me trajo y que hoy considero ganancia. No le digo a nadie cómo debe vivir su vida, pero ahora —finalmente— sí me atrevo a contar públicamente cómo he vivido y transformado la mía.

Tenía 9 años cuando mi mamá fue internada por primera vez en un centro psiquiátrico. El diagnóstico de ese momento fue inalterable para el resto de su vida: esquizofrenia paranoide. Crónica, solían añadir los psiquiatras que la trataron, para remarcar la condición de que ella debía estar medicada el resto de sus días. Desde entonces, en el barrio de Barquisimeto donde crecí, pasaron a llamarme el hijo de la loca.

Nada de aquello lo pregunté o indagué a esa edad. El niño de entonces vivió una ruptura radical en su mundo familiar. Mi mamá, que había sido una madre cariñosa, aunque con su carácter, y atenta a lo que había sido mi desarrollo como niño, sencillamente desapareció un día. Por más que trato de recordar señales de sus síntomas, no memorizo nada especial durante el período previo a aquella ida al psiquiátrico, que cambiaría su vida para siempre y también la mía.

Con el tiempo supe que mientras yo estaba en la escuela mi mamá había intentado agredirse a sí misma. Había tomado un cuchillo, pero solo se provocó heridas leves, en medio de una aguda crisis que le sobrevino de pronto. Había comenzado a delirar, según me explicaron y pude entender muchos años después.

“Tu mamá está enferma de los nervios”, fue la justificación que me dio mi papá de crianza.

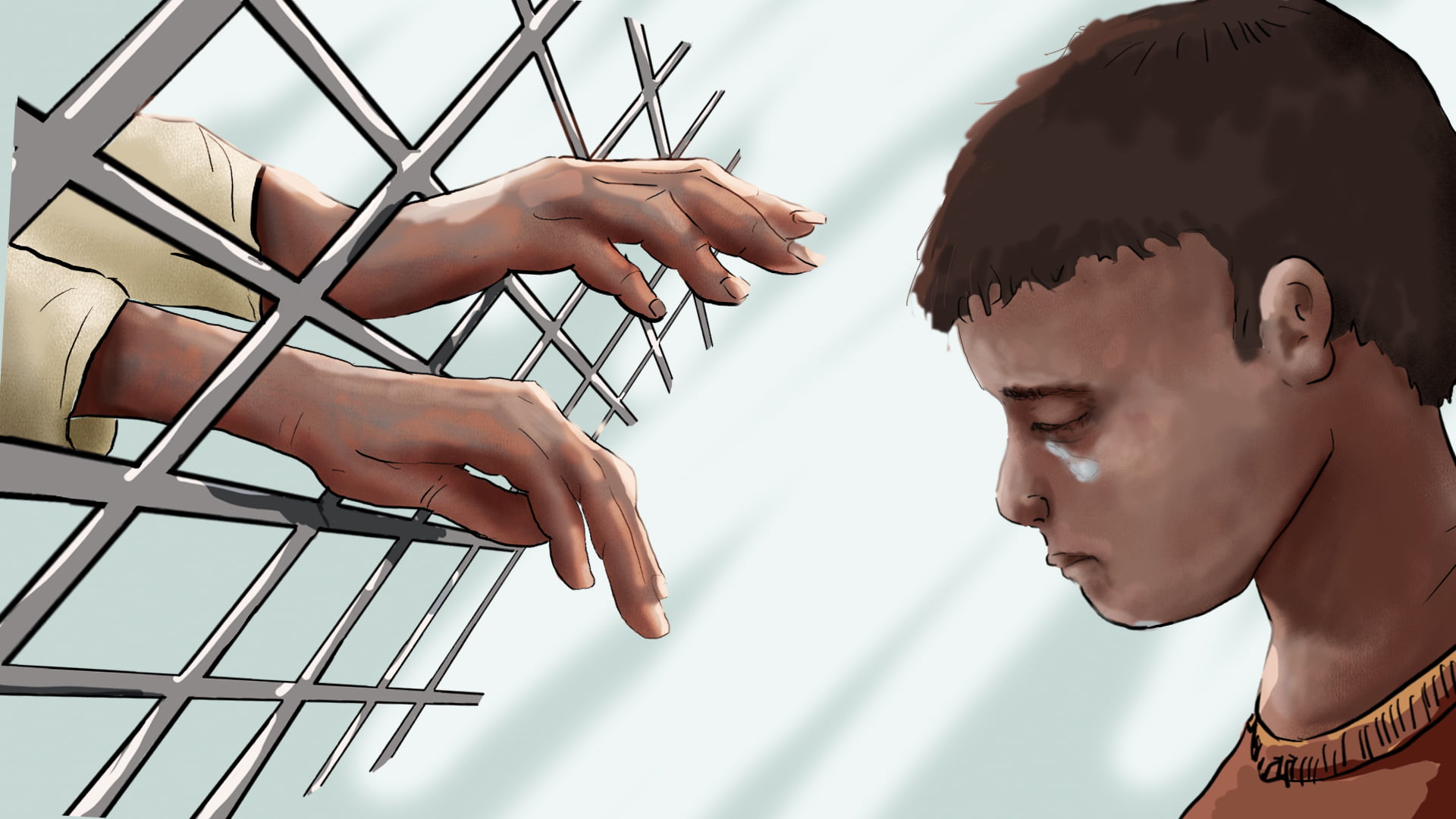

Tal vez pasó solo una semana, pero yo sentí que había sido una vida entera, hasta que finalmente pude ir a visitarla al centro donde la habían recluido.

Nos separaba una cerca. Ella intentó que nuestras manos se encontraran, pero yo lloraba desconsoladamente y no tuve ningún contacto con ella. Otras enfermas mentales, que no habían recibido visita, se agolpaban en la cerca y me decían palabras que intentaban ser cariñosas.

Aquel fue, y sigue siendo, el día más triste de mi vida. Tuve la sensación, y luego los hechos me lo confirmaron, de que mi mamá se había ido para siempre. Mi papá de crianza me sostenía una mano y me decía “todo va a estar bien”, pero él, que era médico, y yo, que apenas era un niño, sabíamos que nada estaría bien nunca más en la vida de mi mamá.

Mi mamá volvió a la casa luego de una temporada en la unidad de agudos, que más bien terminó resultando un período corto de un mes, en comparación con otros momentos en los que estuvo recluida hasta por dos años en centros psiquiátricos. En aquella época, cuatro décadas atrás, los medicamentos sencillamente buscaban dormir al paciente. De esa forma mi mamá pasó a estar mucho tiempo en la cama y engordó bárbaramente. Años después supe que se había acabado su deseo sexual (en ese momento ella tenía 27 años) y la movilidad y coordinación de sus manos y pies disminuyeron dramáticamente.

Por aquellos años duros, los primeros de la enfermedad y siendo yo aún niño, me tocó estar pendiente de mí mismo en asuntos cotidianos como ir a la escuela, hacer mis tareas, mi aseo personal. Manos de vecinas nos proveían de las comidas, que mi papá de crianza financiaba; algunas maestras me invitaban a sus casas en las tardes y la mamá de un compañero de clases me adoptó para las meriendas, y me ayudaba cuando me tocaba hacer manualidades en la escuela.

Lloraba mucho. Soñaba con que la mamá que me habían enviado del psiquiátrico se muriera y volviera mi mamá anterior.

Me llevó muchos años de vida, de golpes y de terapias aceptar mi vida tal como había sido. Hijo de un padre que no me reconoció al nacer y que volvió a mi vida cuando yo era un adulto, hijo de una esquizofrénica que en muchos momentos se descontrolaba y trataba de agredirse, miembro de una familia que se reunía en momentos festivos pero que no fue el soporte que aquel niño necesitó en el momento más agrio de su vida.

Crecí leyendo y jugando, tal vez más leyendo que jugando. Leí lo que era apropiado para mi edad y lo que no era también. Entre mis 10 y mis 17 años formé una singular biblioteca, la primera que existía en el barrio donde crecí. Con los años supe que la lectura me había salvado. Uno de los tantos psiquiatras con los que consulté me ayudó a verlo con claridad. Habitaba, leyendo, en una suerte de mundo paralelo, volaba de mi historia real, salía de la casa en la que parecía estar confinado por la directriz familiar de que debía cuidar a mi mamá. Nadie se paseaba por la idea de que en realidad alguien debía cuidarme a mí.

Mi familia materna, que era mi único mundo familiar, no fue sostén, pero tampoco me perturbó. Teniendo en mi familia casos de adicciones a las drogas y al alcohol, nadie me forzó nunca a drogarme o a beber. Crecí siendo un niño. Triste y a veces solitario, pero niño al fin y al cabo. Un tío fue clave en mi pasión por la lectura, y comencé leyendo las ediciones dominicales del diario El Nacional. Aquello, en medio de una familia, resultaba un oasis. Ya luego que me enganché a leer nada me detuvo. A los 11 años me pusieron a escoger qué cosa prefería, si un juguete o un libro, y escogí a Julio Verne y sus 20 mil leguas de viaje submarino.

De niño soñaba con viajar, con escaparme de la realidad que sentía no poder soportar. En mi vida adulta he podido visitar más de 30 países, en varios continentes, y sencillamente siempre decidí volver.

Mi pasión por la lectura no solo fue la tabla de salvación en la niñez. Hoy puedo ver con claridad que aquello me dio herramientas que me llevaron al campo periodístico, en primer lugar, y luego al académico. También mi mamá, en medio de sus idas y vueltas a la realidad, siempre me aconsejaba: “Estudie hijo, para que sea alguien en la vida”.

Fui el primero de mi familia en alcanzar un título universitario, el único de mi grupo de amigos del barrio que estudió más allá de bachillerato, la única persona de mi entorno —junto con mi tío— en ocuparse de buscar las ediciones de la prensa de Caracas, aunque ello implicara recorrer hasta 2 kilómetros, un trecho que yo cubría en bicicleta.

Esa pasión por estudiar me llevó a obtener una licenciatura, dos maestrías, un doctorado. Aquella tabla de salvación de la infancia, la lectura, potenció la capacidad analítica y de expresión que me permitió hacer una carrera profesional de la que me siento orgulloso. Mi tesis doctoral se la pude dedicar a mi mamá, aún con vida, y decirle que aquel chamo del barrio se había hecho doctor.

El segundo de mis hijos acaba de cumplir 9 años. Verlo con esta edad me ha impulsado a escribir este testimonio, con este tono con el que escribo. La historia que cambió mi vida comenzó cuando yo justamente tenía esa edad. Espero que tanto él, como mi hija mayor de 29 años y el pequeñín de 4, encuentren en mi historia rasgos de ellos mismos que les ayuden a llevar la vida con resiliencia. Todos enfrentamos adversidades, mi historia se ha deslastrado del dolor o de la rabia, tampoco me acongoja la depresión al momento de escribir.

Hoy retomo esa voz del hijo, del hijo de la loca. Y le escribo a mi hijo esto que espero pueda comprender, si no ahora, más adelante:

Durante muchos años viví solo con el vaso medio vacío. Pensaba que mi vida era la peor de todas. En medio de las búsquedas personales de diálogo interior y sanación, en una oportunidad acudí a una terapia de grupo. Allí presencié cómo un general se desmoronó al recordar que conservaba de su padre la experiencia de oírlo llegar y que luego lo sacara de la cama a correazos o con un tobo de agua por alguna travesura o mal comportamiento. Escuché a una joven que se quebró al narrar cómo su padre la había violado y cómo su hija, de muy corta edad, también había sido violada por ese mismo hombre. Ese día pude ver con claridad el vaso medio lleno de mi infancia, una época difícil pero que viví sin violencia ni abusos. Nadie tiene el vaso lleno.

Quisiera que mi hijo sepa que durante la infancia y adolescencia padecí a mi mamá. No encuentro otra manera de expresarlo. Me sentía castigado y la responsabilizaba a ella de nuestra historia común. Mi sentimiento estaba muy acorde con la edad, pues pensaba que el mundo giraba en torno a mí. La adultez en mi caso conllevó no solo hacerme cargo de mí mismo, sino también tomar la posta para hacerme cargo de mi madre en mi condición de hijo único. Mi papá de crianza me dio la mayor lección de amor al asumirme a mí como su hijo y al no abandonar a mi madre a su suerte, luego de que ella quedara inútil (así se definía mi madre en sus momentos de lucidez, “soy una inútil”). Hasta el día en que murió, aquejado por el cáncer, él estuvo a cargo de mi mamá en todos los sentidos.

Me acercaba a los 30 años cuando debí asumir tal responsabilidad y eso me llevó a tratar con los médicos de mi mamá, internarla en varias ocasiones, sacarla de los psiquiátricos y “readaptarla” al mundo, velar por sus medicinas, entre tantas cosas. Y eso terminó siendo determinante en mi cambio de percepción. Mi mamá no era responsable de haberse enfermado y por tanto no era culpable de la vida que yo maldecía. Nunca se recuperó emocionalmente de la muerte de su padre, fue violada por su padrastro y su madre optó por ignorar aquel abuso. A los 14 años ya había intentado suicidarse y antes de cumplir los 30 ya era una paciente psiquiátrica.

Al ponerme en los zapatos de mi madre cambié de forma radical mi percepción de lo que nos había ocurrido, a ambos, en la vida que nos tocó vivir. Mi mamá no había escogido aquello ni estaba enferma solo por fregarme a mí.

Finalmente, quisiera decirle que es importante que se atreva a soñar. Solo probando a soñar una vida diferente es que yo me atreví a pisar territorios desconocidos o aparentemente vetados para el hijo de una loca, que no fue reconocido por su padre, que llevaba un solo apellido, que creció en un barrio y sin ninguna guía.

Ese impulso me llevó un día a tomar un autobús desde Barquisimeto a las 12:00 de la noche, junto a un amigo de la secundaria, y presentarme desaliñado y trasnochado en la Universidad Católica Andrés Bello. Llegué a lo que era el terminal del Nuevo Circo. Viajé solamente para preguntar si podía estudiar allí sin tener cómo pagar la matrícula y las mensualidades.

Aquel día supe que comenzaba otra etapa para mí. En esa universidad encontré el apoyo económico para hacerme un profesional, y cumplir lo que era un sueño que compartía con mi mamá. Ella quería que yo estudiara, pero yo también quería hacerlo. Quiero que mi hijo, ese que tiene 9 años, la misma edad que yo cuando comenzó a escribirse esta historia, sepa que el estudio fue la gran polea para mi cambio personal y mi manera de honrar la memoria de la loca de quien soy hijo.

Volver

Volver