Cuando estallaron los disturbios del 27 de febrero de 1989, Lucas García París, de 15 años de edad, estaba en una clase de 4to año de bachillerato. En este relato narra lo que con claridad recuerda de aquel día que marcó un hito en la historia contemporánea venezolana.

Ilustraciones: Shari Avedaño

El 27 de febrero de 1989 estás aburrido en un aula de tu 4to año de humanidades. En estadística o alguna barbaridad por el estilo. La coordinadora entra a media mañana y avisa que la clase se suspende. Que los alumnos deben dirigirse de inmediato a sus hogares porque hay disturbios en el centro de la ciudad. Tienes 15 años. Después de la frase “suspendidas las clases”, no oyes mucho más, y sales de allí como si te liberaran de Dachau.

Es finales de los 80 y no están estallando los whatsapps, nadie te está enviando imágenes del autobús que ahora se achicharra en el terminal de Guarenas o del pana saltando sobre el techo del Sedán aquel en Capitolio. Aún no reconoces la dimensión de la emergencia, pero te das cuenta de que esto no está bien, de que sucede algo raro. No es una sensación agradable, pero vas a tener que irte acostumbrando. Es lo que vas a sentir en los próximos días.

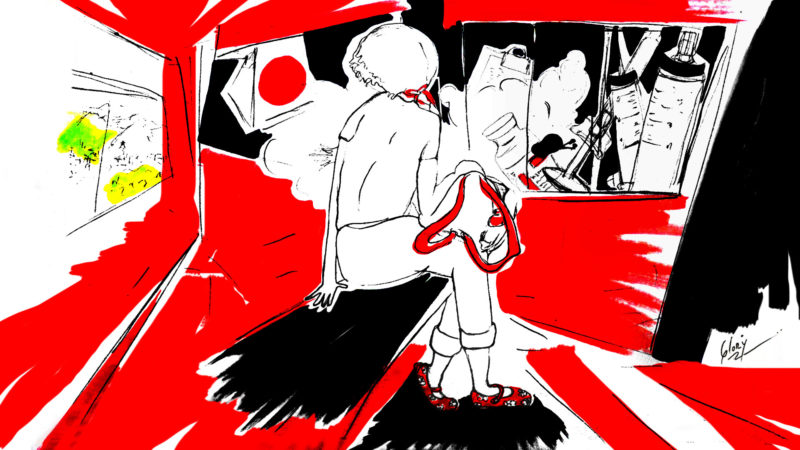

La calle está vacía, en la avenida Francisco de Miranda, la vía que atraviesa buena parte del este de Caracas, casi no pasan carros y hay varias personas esperando en las paradas. Los autobuses pasan poco, veloces, rebosando gente, varias personas colgando del pasamanos de la puerta como racimos convulsionados. Esa imagen te descoloca, sospechas en ella un signo de los tiempos, el tráiler de esta película extraña que está comenzando.

Tienes que correr para agarrarte de la puerta de un porpuesto que va hacia La Urbina y meterte en su interior atiborrado como si te sepultaras en la tierra. Adentro todos lanzan conjeturas, manejan fragmentos de información incompleta. El chofer manda a callar mientras sintoniza las noticias en la radio. Lo único que queda claro es que se están produciendo saqueos en distintos puntos de la ciudad, que es lo que dice el locutor cuando en Boleíta el bus sortea una barricada de basura que empieza a levantar un grupo de personas que también saquean una tienda de zapatos.

El chofer anuncia de inmediato que va a llegar al final de la ruta, en Petare, sin detenerse. Que lo máximo que va a hacer por los que se tienen que bajar antes es reducir la velocidad para que salten. Dos señoras, unos estudiantes de primaria y tú deben hacerlo en La Urbina, y en efecto saltas del porpuesto junto con los otros, como los vagabundos saltan de los trenes en esas comedias de la Gran Depresión americana que todavía pasan en la televisión.

Tu edificio queda en la calle 3-A de La Urbina, al borde de la autopista, frente al barrio de Petare. En el puente de cemento que pasa sobre la autovía entre los dos sectores, hay varias personas que apilan cauchos viejos. Tu casa ya no es santuario, ya no es refugio. Tu casa es un edificio de eso que llaman la “clase media”, ubicado frente a uno de los barrios más candela de Caracas, en el inicio de lo que un futuro inmediato se denominará un “estallido social”. Cuando cruzas las rejas de la entrada del edificio te llega el hedor que despiden los cauchos viejos cuando les prenden fuego.

Estando en La Urbina declaran el toque de queda y la suspensión de garantías. Escala la guerra. En la televisión ves que en el puente detrás de tu edificio los enfrentamientos entre policías y civiles son cada vez más violentos. Ves cosas, como diría el replicante de Blade Runner, que ustedes los humanos no creerían. En ese puente, una noche, las personas desenroscan los tubos de las defensas de la vía para lanzarlos a los pocos vehículos que cruzan por la autopista.

A la mañana siguiente, dos individuos con el rostro cubierto con camisetas se plantan en medio de la vía y, a punta de pistola, detienen una gandola para llevársela secuestrada.

La televisión está perennemente encendida y su programación esquizofrénica es un zapping de saqueos y tercer grado policial, extras y cadenas, caricaturas animadas, telenovelas de la tarde. Tu madre habla por teléfono a todas horas, reporta los acontecimientos en el puente detrás del edificio, y recibe los rumores cada vez más enloquecidos acerca del colapso del sistema, del levantamiento de los militares, de una posible intervención extranjera.

El punto de quiebre se alcanza cuando el puente detrás del edificio se convierte en las Termópilas, sin que se sepa bien quiénes son los persas y quiénes los espartanos, y los policías comienzan a disparar de frente contra la multitud. Esa noche, unos vecinos con los que apenas has hablado alguna vez en todos los años que llevan viviendo allí, llaman a la puerta y le preguntan a tu mamá si tiene armas de fuego, porque hay que organizarse para cualquier eventualidad.

La mañana siguiente encuentra a tu madre, después de una noche de disparos y enfrentamientos, hasta la coronilla de la onda “Franja de Gaza” en el vecindario, metiendo en una maleta ropa y comida, sacando dinero en efectivo de acordeones y gavetas. Tu madre finaliza una discusión telefónica con tu viejo diciéndole que si tanto le preocupa que saqueen el apartamento, puede venir acá a defenderlo.

Media hora después, aprovechan el cese de hostilidades en la calle. Tu madre, tu hermano y tú escapan en el Chevette a casa de los nonos. La Urbina está semidesierta con personas buscando panaderías o supermercados en medio de la tregua informal, basura y rastros de hogueras en las calles, el olor a quemado presente por donde quiera que pasan.

La casa de los nonos queda en El Marqués y el vecindario se sitúa lejos de los focos de los disturbios más próximos. Escuchas la sirena de la policía, el rumor de un helicóptero de la Policía Metropolitana que pasa por encima de tu cabeza, pero nunca disparos. Acompañas a tu madre a comprar comida y agua, y la Guardia Nacional custodia las puertas de los supermercados, las viejas sifrinas de El Marqués, usando joyería y lentes oscuros en los pasillos del súper, preguntando qué se debe comprar en estos casos. Una le dice a tu madre que solo lleva artículos de primera necesidad mientras chequeas en su carrito el par de botellas de whisky, los dos sixpacks de cerveza, la soda, la aguakina y el cartón de Belmont.

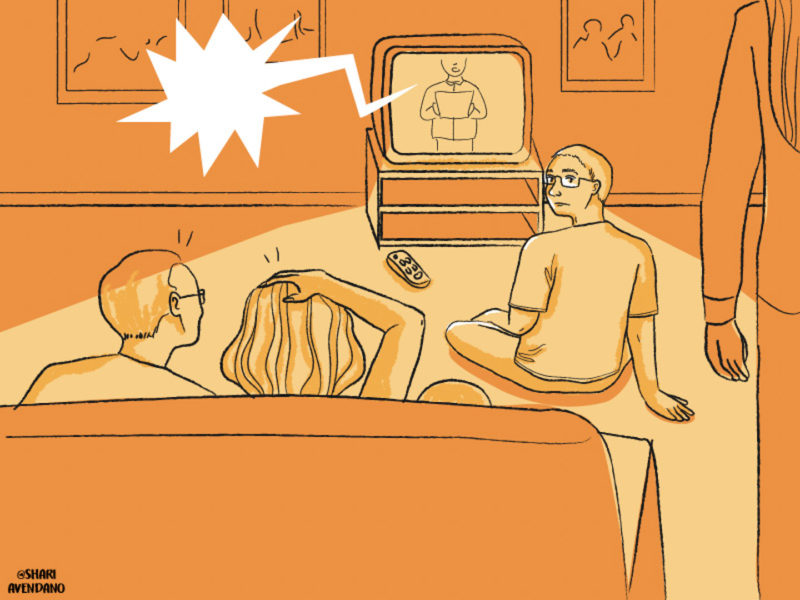

Estás en casa de los nonos cuando se desmaya “El Policía” Izaguirre en plena cadena de televisión. Están la nona y el nono, tu mamá y tu tía, tu hermano y tú. El ministro del interior, un señor viejo de aspecto malhumorado que da las buenas noches, empieza a hablar y se detiene casi de inmediato, para luego decir que no puede hacer esto y se corta la trasmisión. Entiendes por los ojos desorbitados de los adultos que así no son las cadenas de los ministerios del interior de la nación, y tu madre se pregunta en voz alta si habrán tirado un golpe. Y pasan minutos que se sienten como eras. Tu mamá llama a tu viejo que es periodista y trabaja en un canal, media Caracas haciendo lo mismo e intentando contactar a cualquier conocido que trabaje en un medio, hasta que por fin se anuncia que Izaguirre tuvo un colapso por agotamiento y solo “se le fueron los tiempos”.

Podrías contar más cosas, pero la verdad es que estas son las que recuerdas con claridad. Con el Caracazo puedes establecer con exactitud cuándo comenzó —la coordinadora entrando al salón— pero no puedes ser tan preciso con el final. Sabes que luego de una semana en casa de los nonos los saqueos y los disturbios son sofocados, y el gobierno toma control de nuevo de la situación.

En algún momento vuelven al apartamento de La Urbina, en algún momento se reanudan las clases. Solo que ahora el espectro de los sucesos que acaban de sacudir al país flota entre los venezolanos. No es una sensación agradable, pero, aunque aún no lo sabes, te acostumbrarás a ello porque cosas como las de ese 27 de febrero se sucederán en los próximos años una y otra vez. Y aunque ahora vuelves a estar sentado en el salón, aburrido hasta la médula, estadística o una barbaridad por el estilo, los recuerdos de este reciente febrero aún combustionan en tu mente y te parece que impregnan las cosas en el aula con el hedor de los cauchos al quemarse.

Volver

Volver